2019/12/02

気象予報の観点から見た防災のポイント

気象経過

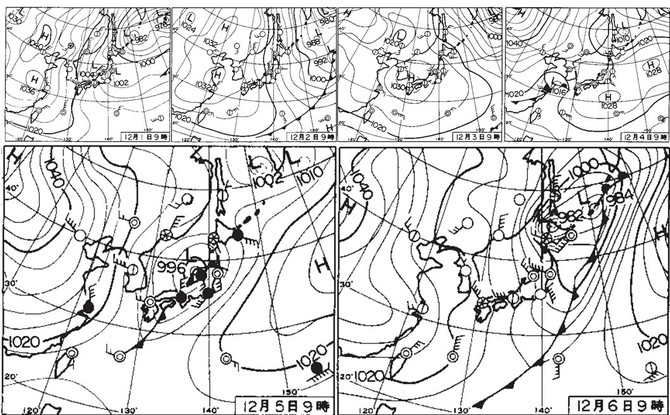

図3は、12月1日から6日までの地上天気図(いずれも午前9時)である。1日と2日は冬型の気圧配置で、強い寒気が日本列島に流れ込み、蒲原沢付近では本格的な降雪となった。図2と表1によれば、小谷ではこの2日間に46センチメートルの降雪があり、最深積雪は36センチメートルに達した。雨に換算した降水量は42ミリメートルである。ちなみに、同じ2日間における平岩での降水量は71ミリメートルである(積雪深の観測はない)。

(注)降雪量は1時間ごとの積雪深の増分を合計したものである。積雪深(最深積雪)は、雪が圧縮されて沈み込むので、降雪量より少なくなる。

3日と4日は高気圧に覆われ、穏やかな日和となった。小谷の積雪深は、4日21時に18センチメートルにまで減少した。

5日は低気圧が発達しながら日本海を進み、蒲原沢付近に雨を降らせた。小谷における雨量計の記録から見ると、蒲原沢付近で雨が降り始めたのは4日深夜とみられる。5日から6日にかけての小谷と平岩における雨量は、前述の通りである。

6日9時には低気圧が北海道北部と千島列島に進み、前日に日本列島へ流れ込んだ暖気は吹き払われたが、大陸からの寒気の流れ込みは弱い。小谷における6日9時の積雪深は、6センチメートルにまで減っていた。

猛烈な温風

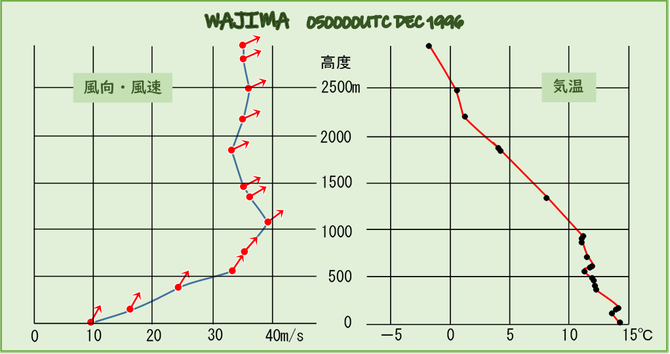

5日は、日本海の低気圧に向かって、南から暖気が流入した。気温のデータがあるアメダス観測点の白馬(長野県白馬村、標高703メートル)における5日の最高気温は摂氏5.7度だが、石川県輪島における5日9時の高層気象観測(図4)では、高度950メートル付近の気温が摂氏約11度を示し、しかも毎秒37メートルのとんでもない暴風(南西風)が観測されていた。

長野県北部の谷あいの地表付近には低温の空気が滞留していたが、標高の高い所では輪島上空と同様に猛烈な温風が吹き、低地より高地の気温が高くなる気温の逆転現象が生じていたと考えられる。

融雪が関与

上記の気象経過から分かるように、蒲原沢付近では12月1日から2日にかけて本格的な降雪があり、この時積もった雪が3日から4日かけて少し融け、5日には暖気の流入と降雨によってさらに融けた。

ここで、6日に土石流を発生させた多量の水が、何によって賄われたかを考える。5日から6日かけての、低気圧によってもたらされた降雨(小谷で49ミリメートル)が関与したことは、当然であろう。しかし、その雨水だけで土石流の発生に至るとは、考えにくい。それ以外に、関与した可能性が濃厚なのは、1日から2日にかけて降った雪(小谷で46センチメートル、雨量換算で42ミリメートル)の融雪水である。融雪は2日の降雪中から始まり、暖気流入とともに降雨のあった5日は雪解けが進んだ。6日10時30分に土石流が発生した時点で、まだ全部融けておらず、融雪はなお継続していたと思われる。

小谷の積雪深の推移(図2)を見ると、2日から3日にかけての減り方が大きいが、これは降雪後の時間経過により積雪層の密度が増加して沈み込んだことの効果が主体と考えられる。融雪によって積雪深が大きく減少したのは5日である。

小谷のデータに基づけば、6日の蒲原沢の土石流に関与したのは、5日から6日かけての降雨と、1日から2日にかけて降った雪の大部分の融雪水ということになる。6日9時の時点でも積雪が残っていることを考慮すれば、土石流に関与した降水量は、最大でも90ミリメートルに満たないであろう。

平岩については、積雪深のデータが得られないが、1日から6日9時までの降水が全部関与するとしても、その降水量は113ミリメートルである(表1)。

しかし、これら2地点より標高の高い蒲原沢の上流部では、1日から2日にかけての寒気流入に伴い、より多くの降水が雪として蓄えられた可能性がある。さらに5日には、標高の高い蒲原沢の上流部において、谷あいにある小谷や平岩より気温が高くなり、降雨と猛烈な温風により融雪が急速に進み、雨水に加えて多量の雪解け水が発生したと考えることは無理な推定ではない。

融雪と土砂災害

こうして見ると、融雪は、降水がタイミングを遅らせて流れ出す現象ととらえることができる。融雪は一般に、積雪という形でたまった水が少しずつ、小出しに流れ出すものだが、気温が急激に上昇したり、同時に雨が降ったりすると、土砂崩壊や雪崩、さらには土石流を引き起こすことがある。また、積雪の存在が雨水や融雪水の排水を妨げ、思わぬ浸水の被害を招くこともある。積雪が存在するときの気温上昇は危険なのである。

気象以外の要因によって、積雪が急速に融けることもある。その最も顕著な例は、火山活動である。1926年5月24日に発生した十勝岳(北海道)の噴火では、高温の岩屑雪崩が山頂付近の積雪を融かして大規模な火山泥流を引き起こし、144人の命が奪われる大惨事となった。こうした事例は、決して特異なものではなく、積雪期に火山活動があればどの火山でも起こり得ることである。

なお、今回取り上げた蒲原沢の土石流については、その発生に融雪が関与したことはほぼ間違いないと思われるが、主たる要因は気象ではないとみられている。すなわち、崩壊した土砂が沢水をせき止め、その堰(せき)が崩壊して本格的な土石流を引き起こした、などのシナリオである。土石流のメカニズムは複雑であり、気象の要因だけで発生するか否かが決まるものではない。

終わりに

読者は、土石流とはどういうものかをご存じだろうか。土と石が水と一緒に流れる、などという生易しいものではない。土石流は、泥と粘土がドロドロに溶けた流動体で、その中に石や岩を含む。その上に巨大な岩が浮いていたりする。流下しながら肥大化する。その様相は、あたかも生コンクリートをかき混ぜながら運ぶミキサー車のドラム内のようなもので、土石流に巻き込まれた人の遺体は、まともな形をしていない。

この土石流をなぜ予測できなかったのか悔やまれる、と工事関係者が言っていた。12.6蒲原沢土石流災害は、誰にとっても想定外だったのであろう。12月といえば、川の水量が減り、河川工事には都合のよい季節という認識があったに違いない。しかし、条件さえ整えば、冬季にも土石流は発生するということだ。

災害から8年後の2004年、筆者は蒲原沢を訪れてみた。沢をまたぐ国界橋(旧国道)の上から上流側を見ると(図5)、急峻な谷から今にも土石流が襲ってくるような錯覚がして、身のすくむ思いがした。その下流側にあった2代目の国界橋は、12.6蒲原沢土石流災害によって流失した。2代目と同じ場所に造られた3代目の国界橋(現国道)のたもとには慰霊碑があった(図6)。

(了)

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/07/08

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/07/05

-

-

-

-

-

-

「ビジネスイネーブラー」へ進化するセキュリティ組織

昨年、累計出品数が40億を突破し、流通取引総額が1兆円を超えたフリマアプリ「メルカリ」。オンラインサービス上では日々膨大な数の取引が行われています。顧客の利便性や従業員の生産性を落とさず、安全と信頼を高めるセキュリティ戦略について、執行役員CISOの市原尚久氏に聞きました。

2025/06/29

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方