2019/11/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

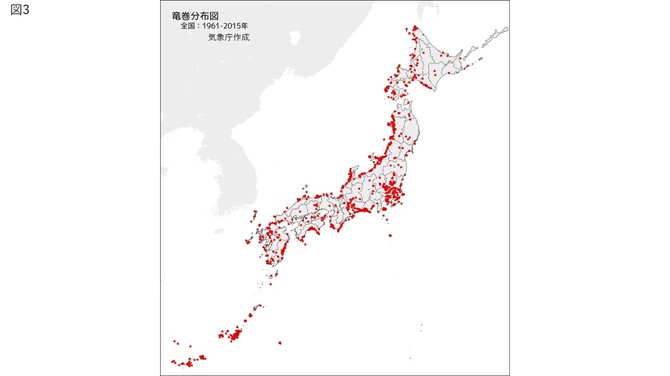

図3は、過去25年間における竜巻発生地点の分布図である。竜巻は全国で発生し、沿岸部に多い。関東平野や濃尾平野など開けた平野では内陸でも発生する。

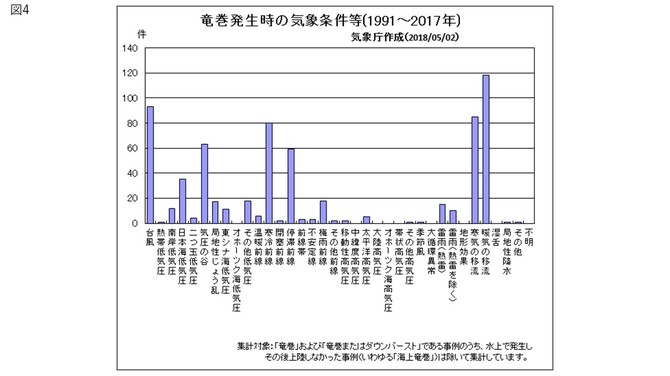

図4は、過去27年間における気象条件別の竜巻発生数である。暖気や寒気の移流、台風、寒冷前線などを要因とするものが多い。ただし、気象条件に関しては明確に決められない場合があり、複数の要因が関係している場合も少なくない。

佐呂間の竜巻の特徴

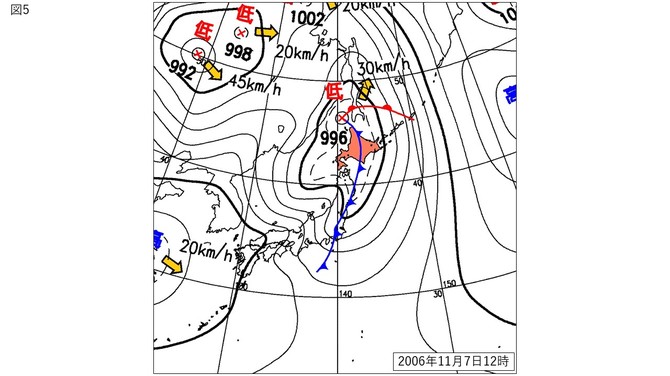

図5は、佐呂間町で竜巻が発生したときの地上天気図である。宗谷海峡の西に低気圧があり、寒冷前線が北海道を通過中である。この天気図から見れば、この竜巻は寒冷前線に伴って発生したように読み取れる。しかし、寒冷前線があれば必ず竜巻が発生するというものでもない。そこで、この時の気象状況をもう少し深く考察してみる。

天気図について少し知識のある読者の目には、図5の天気図が異様に映るのではないか。宗谷海峡の西にある低気圧が、かなりいびつな形をしているのである。長年、気象の解析と予報をなりわいとしてきた筆者は、このような天気図を見ると胸騒ぎを覚える。

通常、気象庁から公表される天気図は、等圧線(気圧の等しいところを結んだ線)が4ヘクトパスカルごとに表示される。だが、この天気図を作成した気象庁の予報官は、くだんの低気圧に関して、通常は描かない998ヘクトパスカルの補助等圧線を破線で表示している。これには明確な意図があり、津軽海峡西方と三陸沿岸にも低気圧が発生しかけていることをこの天気図は主張しているのである。

このうち、三陸沿岸の方は、寒冷前線が通過するときに気圧が低くなりやすい性質があるので、割り引いて考える必要があるが、津軽海峡西方の低圧部については十分注意を払う必要がある。

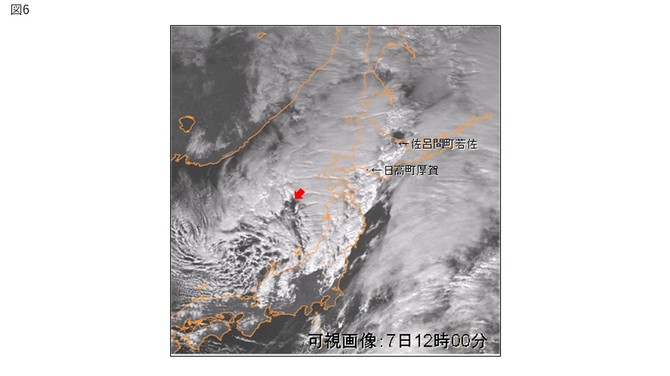

図6は、図5と同じ時刻の気象衛星画像(可視画像=可視光線のセンサーで観測した画像)である。地上天気図で低圧部のある津軽海峡西方の日本海に、雲域のくびれがみられる(赤矢印)。雲域のこのような形状は、上空に強い寒気を伴うじょう乱(低気圧など)がそこに存在することを示唆する。上空に強い寒気を伴うじょう乱は、その前面(東側)で大気の状態を著しく不安定化させる性質がある。

その上、図5の地上天気図では、寒冷前線の東側で等圧線の間隔が狭く、強い南風とともに季節外れの暖かく湿った空気が流れ込んでいる様子が分かる。実際、この日の網走の最高気温は17.8度で、平年より約8度高く、9月下旬並みの気温であった。

寒候期の寒冷前線に伴う突風災害

このようなわけで、図5において、宗谷海峡の西にある低気圧に伴う寒冷前線の付近では、積乱雲の発達する条件がそろっており、突風の発生に関して危険な状態であったといえる。

実は、佐呂間町で竜巻のあった2006年11月7日には、北海道太平洋側の日高町でも竜巻があり、陸別町でも突風災害があった。いずれも、寒冷前線付近に発生した強い積乱雲に伴う現象と考えられる。

晩秋から初冬にかけては、海水温がまだ高いので、寒気が流れ込むときは、積乱雲の発達による激しい突風に注意が必要である。中でも、上空に強い寒気を伴う低気圧が進んできたり、南から季節外れの暖気が流入するときは、寒気と暖気の境界(寒冷前線など)付近で積乱雲が発達しやすい。

また、季節がさらに進んで、真冬や早春になっても、寒候期は基本的に気温より海水温が高いので、強い暖気と寒気が衝突するようなときは、積乱雲の発達による突風発生の危険が伴う。2005年12月25日の山形県におけるJR羽越本線の特急「いなほ」脱線転覆事故や、古くは1978年2月28日の東京における地下鉄東西線脱線横転事故などがその典型であり、忘れてはならない気象災害事例である。

●上空に強い寒気を伴う低気圧が進んできたり、南から季節外れの暖気が流入するときは、寒気と暖気の境界(寒冷前線など)付近で積乱雲が発達しやすい。

●真冬や早春になっても、強い暖気と寒気が衝突するようなときは、積乱雲の発達による突風が発生しやすい。

※図1~6は気象庁による。

(了)

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方