2016/10/19

昆正和の『これなら作れる! 緊急行動の成否を分けるERP策定講座』

■ERPとBCPとの関係

ところで、上に述べたERPの説明には、ある種のデジャヴ(既視感)が伴うことも確かです。BCPやBCMに力を入れている大企業や中堅企業では、初動対応計画とか緊急時対応マニュアルといった名前で作られたものがERPに相当するからです。ただしどのような位置付けかによって、著者が意図するERPとは若干意味合いが異なることを指摘しておかなくてはなりません。

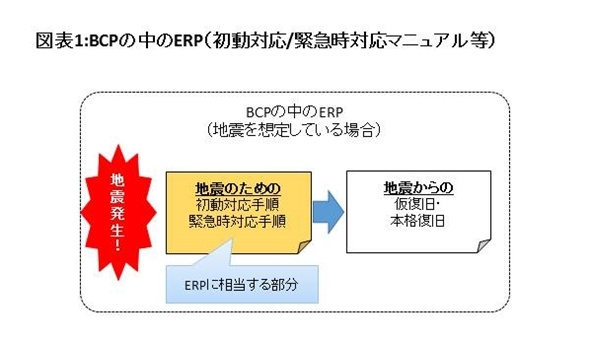

BCP全体の枠組みからすると、この中の災害発生初期に運用する手順がERP(初動対応や緊急時対応マニュアルのこと)に当たります(図表1参照)。

多くの場合、日本のBCPは大地震を想定して作られていますから、ERPは地震の発生を前提としてトリガーされる全体の中の「部分」あるいは「過渡的」な要素となっています。これはこれで良いのですが、問題なのはBCPのすべてが「地震」という1本の想定で支配されているために、ERPも地震の対応手順しか書けないという制約があることです。もし他の災害対応が必要なら、災害の種類だけ何冊もBCPを用意しなさいということでしょうか。これでは息切れがしてしまいますね。

おまけに、ERPの必要性をしっかり理解し、完備している大企業や中堅企業と違って、一般的な中小企業ではペライチの避難手順書すら持っていないケースもめずらしくありません。そのような会社では、BCPの一部としてのERPをイメージしながら作るなんてムリでしょう。

■BCPの枠組みや流れを気にせずに独立的に作れる

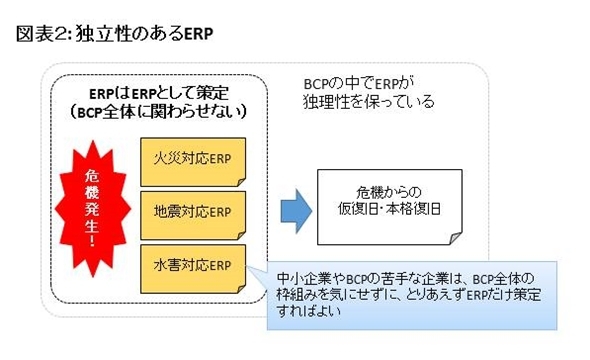

では、この講座で述べるERPは、一般的な中小企業でも作れるような簡便性と直感性を備えているのでしょうか。基本的にERPは、BCPの流れの中で運用するという考え方に変わりはありません。が、ここではもう一つの側面を強調したいと思います。それは、ERPがBCPの枠組みに左右されない独立性を持っている、必要と思うなら、BCPの流れを気にせずにサクサク作れるものだということです。

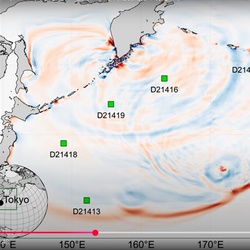

一例を挙げましょう。これまで大きな地震に遭遇したことのない会社では、「地震よりも火災や台風被害の方が心配だ」と主張するところも少なくありません。その際に中核事業の選定とか業務プロセスの洗い出しとか、最大許容停止時間、目標復旧時間の設定といった手順を踏まなければならないとしたら、思わず引いてしまうでしょう。企業のクライシスマネジメントは、文字通り何が起こっても対処できるものでなければなりません。その意味で、BCPの理論的なステップを踏まなくても火災や台風に対処する手順が必要と思うならその部分だけ作り、どしどし役立てられることが必要でしょう。そしてその要件を満たしてくれるのが、ERPなのです(図表2)。

なおERPは、表紙や目次などの形式的な部分を備えた何ページにもわたるドキュメントのようなものではありません。一つの災害につき、A4で1~数枚程度のシートのようなものとイメージしてください。このボリュームは会社の規模と事業の性質によって異なります。(続く)

(了)

昆正和の『これなら作れる! 緊急行動の成否を分けるERP策定講座』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/21

-

「防災といえば応用地質」。リスクを可視化し災害に強い社会に貢献

地盤調査最大手の応用地質は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、災害リスクを可視化して防災・BCPのあらゆる領域・フェーズをサポートします。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞きました。

2025/10/20

-

-

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方