2016/09/09

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

もしもブルーシートに鯉のぼり柄があったら

自費やボランティアで撤去しているケースでもまだ同じ状況です。というのも、瓦礫処理場の順番待ちが2時間待ちなんてこともざら・・だそうです。

家で暮らしている人たちでも、屋根にはブルーシートが。屋根を直すのも、1年待ちとのことでした。被災地では、よく見られるブルーシートゆえに、かえってその大変さが、わかってもらえない様にも思えます。

扱いに慣れていないと屋根に張ることはできません。屋根に登るのですから、危険も伴います。人に頼んではじめて出来たというお話も多く聞きました。やっと張れたとしても、台風が襲ったりします。

最先端の技術や職人技もある日本で、いまだに災害の時、屋根にブルーシートを張るしかないなんて・・これは何とかならないのかなあといつも思います。1995年の阪神・淡路大震災から全く変わらない光景です。いかにも花子さんがでてきそうな風情そのままだった学校トイレですら、最近は、災害対応になり、使いやすく、きれいなものに変わってきたというのに。シートでいえば、洪水対策のシートの技術も進歩してきています。しかし、ブルーシート、見た目は変わらないですよね・・。

日本製のもので高性能なものはでてきているみたいですが、ほかとの違いが目立たなくて残念です。

この記事を読んでくださってる企業のみなさんで、すごいのを開発してもらえたら・・なんて期待しています。「災害後、大活躍。ひとりで簡単に張れる。雨漏りなし!ブルーリボンシート!」(←勝手に名前をつけてみた)なんて感じで♪一等賞のブルーリボンなんだから、シートにリボン柄もあってもいいかも。素っ気ない青色が屋根に載っていると気が滅入るけれど、被災して大変だったけど、これがあるから、ほっとする・・みたいな柄希望。工事現場でも、イルカ柄とかカエル柄の危険防止柵があるくらいなのですから!実際に、黒い土嚢袋にくまモン柄が手書きされているものがあって、それに励まされたという声もお聞きしました。

(※編集部注:ごく一部ですがオレンジ色のシートなども販売されています)

その1

普段は、鯉のぼり。災害時には広げてジョイントし、屋根にシートとしてかぶせる事ができる。美しい鯉の柄が外国人にも人気になり、世界で使用される。被災地で修理に使っていても、アートのようだと観光客は途絶えず、被災地の収入にも役立つ。

その2

普段は断熱素材のレジャーシートに。ジョイントさせ枚数を増やすと、屋根のシートにすることも可。レジャーシートなので、柄は電車柄から動物柄、タータンチェックなど多数。どこかで災害があったとき、気軽に被災地に送ることができるので、助け合いやすい。

その3

普段は遮光カーテン。まぶしい都会の光を遮るため、今あるカーテンにもう一枚プラスするものとして、カーテンレールにかかっている。災害時、ジョイントして、ブルーシートのように使える。災害時は、停電しているので、遮光カーテンははずしても大丈夫だから困らない。

もちろん妄想はすべて、死者もケガ人もいないことが前提。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/21

-

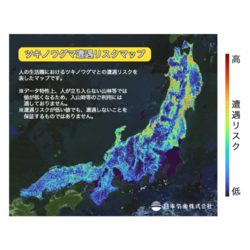

「防災といえば応用地質」。リスクを可視化し災害に強い社会に貢献

地盤調査最大手の応用地質は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、災害リスクを可視化して防災・BCPのあらゆる領域・フェーズをサポートします。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞きました。

2025/10/20

-

-

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方