2019/06/04

本気で実践する災害食

炊き出しメニューと回数

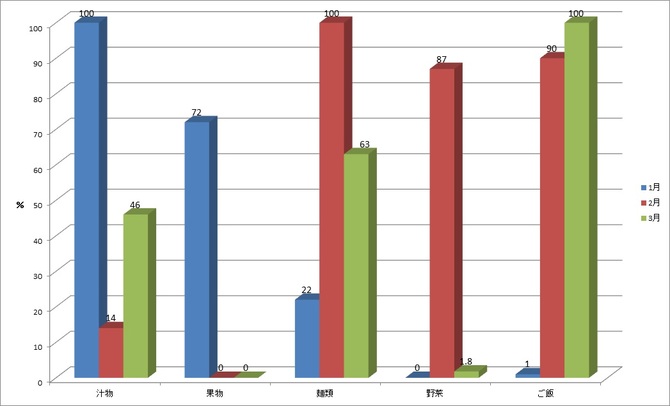

炊き出しのメニューは日を追って変わっていきました。頻度が最も多いものを1位(100%)としたときの比率%で2位、3位のみ示しました。

最多頻度の食品を100とした場合の比率(%)

特徴的なのは、厳寒の季節なので体が温まるものが上位だったことです。1月は汁物と果物が多くなっています。ライフラインが止まっていたため、手の込んだものはできず、汁物で精いっぱいだったのです。果物が多かったのは、煮炊きが要らないし、人数が多いため配りやすかったのでしょう。

2月はやっと主食の麺類とご飯ができるようになりました。野菜不足が心配されていたので野菜料理が多くなり、被災者は喜びました。3月は米を洗う余裕ができ、ようやくご飯が1位になりました。

被災者は和食を好んだ

料理別で見ると、トップメニュー10位は全て和食で、多い順に「温かいご飯」「うどん」「ぜんざい」「鍋物」「野菜・豚鍋」「ふろふき大根」「甘酒」「にゅう麺」「すし」「みそ汁」でした。ちなみに、当時来日していたイギリス人に「もしお宅のお国ならどうですか?」と聞いてみました。

彼は、「スープ」「パン」「ミートパイ」「キッシュ」「サンドイッチ」「サラダ」「チーズなど」と話してたのを覚えています(キッシュ=溶き卵に野菜、ベーコン、魚などを混ぜてパイ生地または器に入れ、オーブンで焼いた料理)。

ボランティアができなかった問題点は?

ところで、ボランティアをしたくてもできなかった方もたくさんいます。ボランティアができずにガッカリした理由は以下の通りです。

1. 道具がなかった

2. 食材や調味料がなかった

3. どこの場所に炊き出しに行けばよいか分からなかった

4. やっと被災地に来たのに、味の好みが関西人に合わなかった

5. 道路幅が狭く道具類が車で搬入できなかった

6. 1人ではできなかった(仲間とやらないと難しい)

7. 料理の仕方が分からなかった。

8. 資金がなかった(材料費1人100円とすれば500人で5万円にもなる。プロパンガス、機器類など全て調達するとお金が足りない)

こうした問題の多くは、その後、少しずつ善処されてきましたが、今でもなお、資金源や仲間づくりなどの問題は未解決のままです。

「炊き出し」は、共助です。共助を実現するには仲間づくりをしなくてはいけません。さらには、共助・公助を進められる人づくり、組織づくりが必要で、モノの準備も不可欠です。未来に向けて船を本気で漕ぎ出さねばなりません。船頭を「誰がしますか」「いつしますか」「どこでしますか」?

(了)

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方