2014/01/25

ニュープロダクツ

日本アイ・ビー・エム株式会社

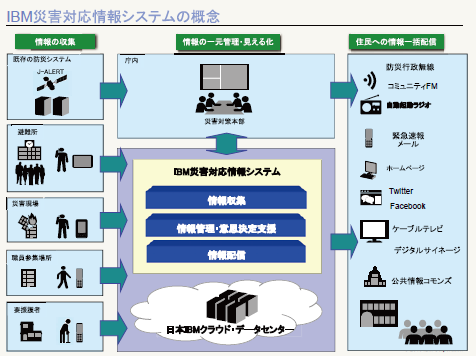

日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBM)災害や危機発生時に、は、被害情報や、各組織・部門の対応状況、避難所の解説状況などを一元的に収集・管理することが可能なソリューションとして、「IBM災害対応情報システム」の販売を開始した。ノートパソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンの端末から帳票にしたがって情報を入力すると、それらが項目ごとに管理され、組織全体で共有できる。

Jアラートや緊急情報なども自動的に取り入れられるほか、必要な災害情報を音声や文字データに自動変換してコミュニティFMに配信したり、緊急メールとして一斉送信することもできる。クラウドを活用することで、サーバーの維持などに必要なコストや手間を削減した。

クラウドのメリットを災害対応に生かす

自治体などの災害対策本部は、災害が発生すると、既存の防災システムから発表される気象情報や緊急情報、道路情報などに加えて、避難所の状況や救援物資の調達状況、住民の安否情報、さらには建物の倒壊などの被害情報、スタッフの参集状況などを把握し、対応を決定しなくてはならない。多くの場合、担当班ごとに情報を収集・集約するが、効率的な災害対応を実現するためには、関係機関も含めて組織内・組織間で情報を共有する必要がある。

日本IBMが開発した災害対応情報システムは、これらの情報をクラウド上で一元的に収集・管理できるというもの。組織内、組織間の情報共有や災害対応にかかわる迅速な意思決定を支援する。

クラウド環境を利用している理由は大きく2つほどある。1つは、自治体がサーバーを管理するより、維持・メンテが容易になるということ。アプリケーションの更新などがあっても、運用側にはほとんど負荷がかからない。システム保守の専門要員が不要となりコストの削減にもつながる。ちなみに、クラウドの利用料は、災害発生時のみ課金となる従量課金制にしているため負担も少なくてすむ。

もう1つは、サーバーを置く庁舎などの施設そのものが被災した場合でもインターネット環境が生きていれば、どこでも立ち上げることができるという運用の確実性だ。東日本大震災では多くの沿岸部の自治体がサーバーの被災により、住民情報すら把握できない状況に陥った。同システムは自治体の所在地から離れたクラウド・センターで管理されているため地震などにより庁舎とともに同時被災する確率は極めて少ない。

タブレット端末やスマートフォンで情報収集

システムは、災害対応の現場で、いかに活用しやすいかを考慮しマルチデバイス対応とした。災害時に、ノートパソコンはもちろん、タブレット端末やスマートフォンなど、さまざまなモバイル端末から災害情報を収集できる。職員や従業員は現地からスマートフォンなどを使って、被災状を直接、写真や文字情報で報告。逆に、遠隔地にいる職員・従業員や関連機関はクラウドを通じて、災害対策本部の意思決定などを、こうした端末から確認することができる。

地図情報とも連携させた。収集した情報は、地図上に表示され、どこで何が起こっているか、誰が何を求めているのかが、リアルタイムで把握できる。あらかじめ高齢者や障害者など災害時の避難に特に配慮を要する住民の名簿をExcel形式でダウンロードし地図情報と連携させておけば、災害時にこうした要援護者に迅速な支援が可能になる。

さらに、救援物資に関する情報を管理し、必要な救援物資を必要な場所に確実に届けられるようにする「救援物資情報管理機能」や、Jアラート受信機からの情報を自動的にシステムに取り込み、事前に設定された条件に合致した情報を自動的に配信する「Jアラート情報の取り込み機能」も搭載。Jアラート以外でも、住民に伝える必要がある災害情報などをあらかじめ登録しておけば、自動的に音声や文字情報に変換して、コミュニティFMや緊急速報メール、ツイッターやフェイスブックなど、さまざまなメディアに自動配信される。企業ならサプライチェーンなどへの報告にも役立ちそうだ。

報告した情報は時系列で管理されるため、内容の誤りなど修正があれば、どの時点で、何が修正されたかを確認することもでき、時間経過とともに、災害対応に役立つ信用性の高い情報が集約されていく仕組み。集まった情報を加工、分析し、報告書を作成する機能もあるため、災害対策本部会議などの運営なども効率的になることが期待される。

盛岡市における「災害情報連携システム」

システムの開発が始まったのは3.11の直後。同社ではいち早く、避難所情報支援システム「SAHANA(サハナ)」を被災地に提供。スマトラ沖地震の際に現地のボランティアが作りあげたクラウド活用型のシステムだが、これを日本向けに作り変え、避難所状況の収集・把握を支援した。これらの被災地支援活動での経験を生かし、避難所の状況だけでなく、さまざまな情報を収集・管理できるようにしたのが今回の「災害対応情報システム」というわけだ。

盛岡市では、3.11後、安全・安心なまちづくりに取り組む中、昨年4月にこのシステムを取り入れた「盛岡市災害情報連携システム」を構築。現在、盛岡市では、情報の一元管理による災害対応の意思決定のスピードアップを図り、コミュニティFMや緊急速報メールなどへの一括配信で、住民への迅速な情報伝達体制を実現している。

同社では、盛岡市の導入事例を足がかりに、全国の自治体に対して積極的に提案し、販売していきたいとしている。製品価格は個別のカスタマイズ要件次第だが、1000万円程度から提供可能という。

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/07/08

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/07/05

-

-

-

-

-

-

「ビジネスイネーブラー」へ進化するセキュリティ組織

昨年、累計出品数が40億を突破し、流通取引総額が1兆円を超えたフリマアプリ「メルカリ」。オンラインサービス上では日々膨大な数の取引が行われています。顧客の利便性や従業員の生産性を落とさず、安全と信頼を高めるセキュリティ戦略について、執行役員CISOの市原尚久氏に聞きました。

2025/06/29

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方