2018/06/22

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

万年塀は「その他の組積造」?

すると、組積造の中に何が含まれるかいろいろ議論があることがわかりました。そして、いわゆる万年塀は建築基準法の「その他の組積造」に含まれる可能性があるとのことでした。

可能性があるということは、残念なことに、可能性がない場合も想定されています。万年塀というのは「組積造に当然含まれます」というすっきり明瞭な物体ではないのです。

では、万年塀が組積造に含まれるケースとはどんな場合なのでしょうか?同省によると、最終的な判断はすべて行政判断となり、すなわち地方公共団体の判断となるとのことです。もともと建築基準法自体、すべて地方公共団体が建築確認するものとなっているのです。

ということで、結果として万年塀を建築基準法の対象と見なすか否かも地方公共団体の判断となっており、一定の大きな建物の周辺にあるようなものは定期的に調査対象とすることが多いものの、住宅周辺の万年塀に関してはおそらくそのようなことはないだろうというのが国土交通省住宅局建築指導課の見解でした。

違法であれば、撤去も求めやすいし、損害賠償も請求しやすいですが、基準がそもそも不明瞭な物体だったなんて・・・。崩れそうな古い万年塀を見つけたとしても、「点検してください」とも言えないってことになりますよね。

地震から命を守る、人災による被害は避けることを重視すると、コンクリートブロック塀以外の崩れそうな塀たちについても法の規制を及ぼすべきように感じますが、どうなのでしょうか?

さらに、地震が頻発する昨今、もう一歩考えておかねばならないことがあります。適法であれば、倒壊しないの?という問題です。

業界団体は阪神淡路大震災と同等の揺れの実験を2016年に実施し、適切に施行された塀については倒壊しなかったという実証実験を行っています。きちんと実証実験してくれると心強いですね!

■地震の時、ブロック塀は? (社団法人全国建築コンクリートブロック工業会)

http://www.jcba-jp.com/daijiten/c04/index.html

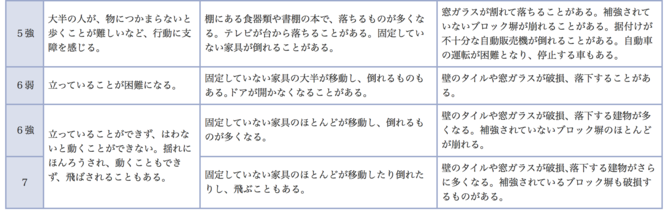

ところで気象庁の震度階級関連解説表には

震度

5強 補強されていないブロック塀が崩れることがある

6強 補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる

7 補強されているブロック塀も破損するものがある

との記載になっていて、補強されているブロック塀も破損するものがあるとしています。倒壊ではなく、破損という記載です。

気象庁の根拠については記載がないのでわかりませんが、施工不良、地盤が想定外、また、震度7といっても阪神・淡路大震災のような活断層の揺れもあれば、南海トラフや東日本大震災のように長周期地震動の揺れは異なるからかもしれません。

また、これはブロック塀とその他の塀だけの問題ではないのですが、熊本地震の知見では、建築基準法の最も新しい基準である2000年基準を満たした建物でも、大きな被害があったことが問題になりました。1度目の地震でダメージを受けたあとに、さらにすぐダメージを受けることまで想定されているわけではありませんでした。建築基準法は最低限の基準でしかなく、絶対倒壊しないことを保証するものではありません。

実際、震度7の地震が2度襲った熊本県益城町では、補強された控え壁のあるブロック塀が倒れているものもありました。施工に問題があったのかもしれませんが、震度7が2回起こったに事によるのかもわかりません。

地震大国で、震度7が2度も続けて起こったのです。倒れれば人の命を奪う可能性のある重たい塀を設置する意義を、今一度しっかり考え、長周期地震動や震度7が2回起こっても大丈夫かどうかきちんと検証していきたいですね♩

そこで、設置する意義ですが、ブロック塀の利点として台風などの風水害に強いと言われています。隣家への延焼を防ぐ効果もあります。では、防犯についてはどうでしょうか?塀が老朽化しているけど、防犯上撤去が不安だから撤去できないという声もお聞きしました。国土交通省が防犯まちづくりの推進としてこんな記載をしていることをご存知でしょうか?

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方