カスリーン台風から70年~北上川流域総合開発の要、5大ダムと一関遊水地~

日本版TVAで岩手県発展

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2017/11/27

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

今年(2017)9月9日、岩手県一関市で開催された「水防災フォーラム・一関」に招かれて、「カスリン・アイオン台風、70年に思う」と題して基調講演を行った。(カスリン台風は通常「カスリーン台風」と表記される。本稿では東北地方の慣例に従って以下「カスリン」と表記する)。

長くて暗い戦争が終わった直後、昭和22年(1947)9月のカスリン台風、翌年9月のアイオン台風の相次ぐ北上川流域への直撃で、一関市は大洪水に連年にわたって打ちのめされ600人が犠牲となった。行方不明者も100人を超えたとされる。敗戦の貧困にあえぐ市民は再度奈落の底に落とされた。「食うに糧(かて)なく、住むに家無し」(当時の新聞見出し)のあの<生き地獄>から70年。東北一の大河・北上川流域の治水対策をあらためて考えてみたい。(以下、東北地方整備局河川部・河川情報管理官佐藤伸吾氏の論文を参考にする)。

戦後間もない混乱期、カスリン台風とアイオン台風により未曾有の被害に見舞われた北上川流域に対して、政府は抜本的な北上川対策に乗り出した。政府が参考にしたのが、アメリカでのTVA(テネシー川流域開発機構)事業の成功である。それは経済復興政策や民主化政策(いわゆるニューディール政策)の一環であったが、政府当局に多目的ダム(治水、利水、発電)の必要性と優位性を再認識させることになった。北上川においても(1)計画流量超過の実績を考慮した流量の見直し(河川改修・堤防整備など)とあわせて、(2)ダム計画を変更し調節能力を強化するとともに、(3)新たに舞川村(現・一関市)および長島村(現・平泉町)付近に巨大な遊水地群を計画し対応することとした。

制度面での整備も進み、昭和25年(1950)「国土総合開発法」が制定され、翌26年(1951)には戦前までの「河水統制事業」が「河川総合開発事業」と改称された。国土総合開発法の制定に基づき、昭和26年12月北上川流域は全国19の特定地域の一つである「北上特定総合開発地域」に指定され、昭和28年(1953)2月には計画の大綱を定めた「北上特定地域総合開発計画」が策定された。

北上特定地域総合開発計画は、戦後の荒廃した国土と甚大な台風被害からの復興が期待される中、流域住民の生活基盤を守る洪水防御、極度に不足した食糧増産に不可欠なかんがい用水補給、産業振興のための電力エネルギーの供給及び雇用促進により、北上川流域の民生安定に大きく寄与するものとして期待された。

同計画は、岩手・宮城両県にまたがる北上川流域約1万2600km2の広大な地域を対象とし、北上川本支川に11の多目的ダム群を建設、また河川改修、治山、砂防等の事業により国土保全を図るとともに、ダムによる広域的なかんがい用水補給により米石換算50万石を増産、また最大約15 万kWの発電量を確保するものであった。遠大な総合計画である。

アメリカのTVA計画をモデルとしたこの大規模事業は「KVA事業」と呼ばれ、北上川上流の治水対策及び地域振興を大きく進展させることとなる。その中でも多目的ダム(治水・利水・発電)の建設は、その根幹を成す事業であった。東北復興のカギでもあった。

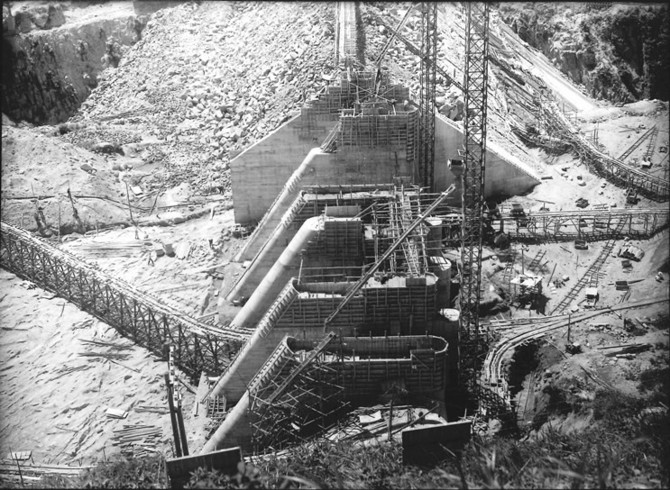

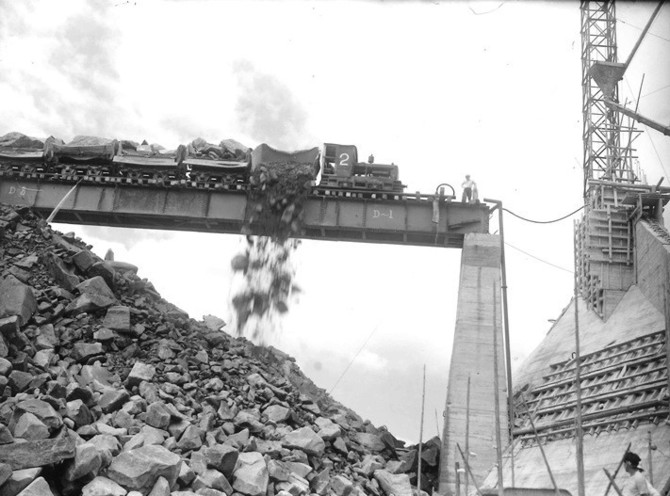

昭和28年(1953)には、KVA事業第1号として難工事の末、石淵(いしぶち)ダムが完成したのを手始めに、田瀬ダム、鳴子ダム(宮城県側)、湯田ダム、四十四田(しじゅうしだ)ダムの完成が続き、昭和56年の御所(ごしょ)ダム完成をもって、計画された全ての国の直轄多目的ダムの整備が完了した。

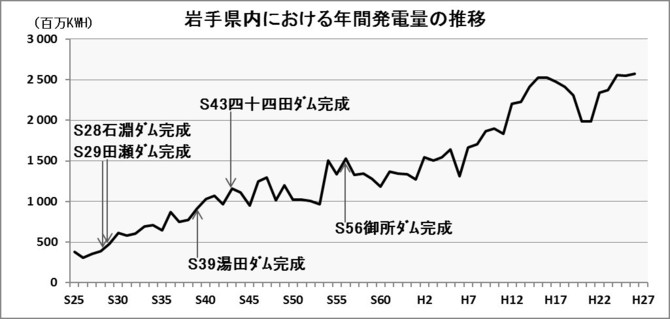

(1)岩手の振興を支えた五大ダムによる電力供給

岩手県内の発電量の推移を〈図-1〉に示した。北上川五大ダムが完成する毎に発電量が顕著に増大しているのが分かる。県内の発電量に占める五大ダムの割合は、石淵ダム・田瀬ダム完成後は概ね30~40%、湯田ダム完成後~昭和50年代までは概ね45~50%に及んだ。電力供給を通じて、五大ダムが戦後の岩手県内の振興に大きく貢献したといえる。

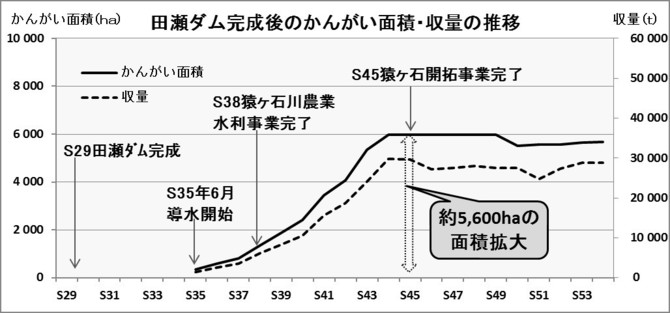

(2)田瀬ダムのかんがい用水補給により農地拡大

昭和29年(1954)に田瀬ダムが完成し、猿ヶ石川農業水利事業、猿ヶ石開拓事業により江刺、猿ヶ石川北部地区への導水・開拓が進捗した。〈図-2〉

当初は、戦時の電力供給源として期待された田瀬ダムであるが、かんがい用水の補給により農地拡大、食糧増産においても大きく貢献している。

(3)県都盛岡市街地の発展

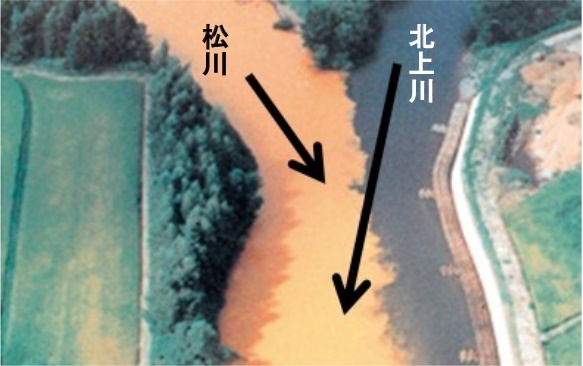

〈図-3〉は、盛岡市中心部で北上川に雫石(しずくいし)川、中津川が合流する三川合流部の写真である。四十四田ダム、御所ダムの完成前と完成後の比較により、ダムの整備により洪水被害が減少することで、沿川の土地利用が進み、盛岡の中心市街地が形成されて行ったことが分かる。

(4)北上川清流化(四十四田ダム)のもう一つの役割

戦前より北上川は松尾鉱山からの強酸性水が支川の松川経由で流れ込み、流水は重金属等の浮遊物で赤濁化し〈写真-5〉、魚類が大量へい死する状況から「死の川」とも呼ばれていた。

酸性水の中和処理は、坑廃水の流出元である松尾鉱山(松尾鉱業株式会社)により行われていたが、昭和46年の閉鉱後は、暫定的に建設省が中和処理を引き継ぎ、更に昭和56年(1981)には鉄酸化バクテリア・炭酸カルシウム方式による新中和処理施設が完成、河川水のpHを低下させ、坑廃水中の鉄・ヒ素の除去が可能となった。

昭和43年(1968)に完成した四十四田ダムの貯水池には、暫定中和処理の過程で生成されたヒ素化合物等の重金属が湖底に沈殿している。ダム下流への流出を抑制することで、鮭が遡上する美しい北上川の復活に大きく貢献してきた。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/14

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/10/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方