2014/07/25

誌面情報 vol44

建設業者のBCPと連携

株式会社富田組

地元建設業者でも、全体最適に向けた検討が始まっている。さぬき市の株式会社富田組は、東日本大震災前から、香川大学や徳島大学で開催されているBCP勉強会などに参加し、地域全体にとっての建設業者のBCPの位置づけを考えてきた。

富田隆弘社長は「災害時は、まずは自分の企業をどう守るかが一番だが、2段階目としては、他社や地域を助けるために早急に動くことが求められるのが他の業種との差。そのためには、発災直後に社員の安否を確認するとともに、現場を閉鎖できるのか、閉鎖できないのかを判断し、発注官庁などからの出動要請に対して、何人が応援に行けるのかを迅速に報告できる体制にすることが重要」とする。自社だけの事業継続を考えれば“応援を出さない”あるいは発注官庁からの評価を期待して“無理をしてでも多くの応援部隊を送り出す”との判断をしがちだが、各社が迅速で正確な状況把握をすることが、全体調整の上では不可欠と、その理由を語る。

四国では2010年から四国地方整備局が建設業者の事業継続力を認定する制度を開始し、各県でも同様の制度が広まったこともあり、建設業者のBCPについては、県内全般にかなり浸透をしている。しかし、広域での連携体制などはこれまであまり考えられていなかったという。

「BCPは皆、思うことが違う。地整(地方整備局)は四国全域から、県は県レベル、市は市レベルでそれぞれ優先的に復旧させたい事項が異なる。さらに、地整や県は、大きな業者に復旧工事などをしてほしいと思っているだろうし、市は市内業者に発注したいなど、三者三様の思惑がある。しかし、それぞれが全体調整を考えずに発注をすれば、同じ区間に県河川、国道、県道、市道が走っているような場合、ほとんど距離が離れていないにも関わらず、それぞれの発注者により、複数の業者が入り乱れて仕事をし合うようなことが起きかねない」(富田氏)。

実際、香川県では、2004年の台風・豪雨に伴う災害で、こうした事態が起きたという。結局、建設業協会が調整役となり、発注者の意向に応じて建設業者を選定するなどの対応をとった。その教訓もあり、現在、富田社長が代表を務める香川県建設業協会長尾支部では、災害時は、管理区分を外し、県道、市道、県河川、市河川などの災害復旧工事をエリアごとに業者を決められる方式を採っている。

また、建設工事に使う土の融通なども連携の上では重要なポイントになるとする。「土砂はたくさんあっても、川の泥など含水比が高い土を使って道路の復旧をすることはできない。行政も縦割りのため、災害時にどこから土が調達できるかすべて把握しているわけではない。それができるのは、地元の建設業者の強み」と話す。

2004年の災害時にも地元建設業者が中心となり“今あそこで残土処理工事の土が出ているはずだからあの土をこっちに振り分けてくれ”など連絡を取り合い、土を融通しあったという。

「大規模災害時には、地元の建設業者が指揮調整の機能を果たすことが重要。自ら重機を使うよりは、他の地域から来た応援業者に土のある場所や廃棄場所を指示するなど全体のマネジメント力が求められる」と富田氏は語る。

四国DCPに向けた取り組みはまだ始まったばかりだが、将来的には、高速道路へのアクセス道や災害拠点病院へのアクセス道、物資集積拠点など、地域全体として優先的に復旧させるエリアについて関係者間であらかじめ合意形成を図っておくことが求められる。さらに、災害発生時においては、その計画に基づきながらも、関係機関が連絡を取り合い、例えば高速道路の被災カ所があれば国道を使う、国道が被災していれば県道を使うなど、柔軟で効率的な運用体制を構築していくことがBCPの全体最適化された社会につながる。

誌面情報 vol44の他の記事

- BCP+地域貢献の新たな道 地元住民1500人を受入れ

- 特集1 BCPと地域貢献

- BCPの全体最適化 香川地域継続検討協議会

- 堤外地をBCP連携で守る 愛知県三河港明海地区

- 60万人の帰宅困難者対策 東京駅周辺防災隣組

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/21

-

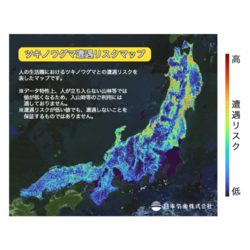

「防災といえば応用地質」。リスクを可視化し災害に強い社会に貢献

地盤調査最大手の応用地質は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、災害リスクを可視化して防災・BCPのあらゆる領域・フェーズをサポートします。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞きました。

2025/10/20

-

-

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方