2020/04/07

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

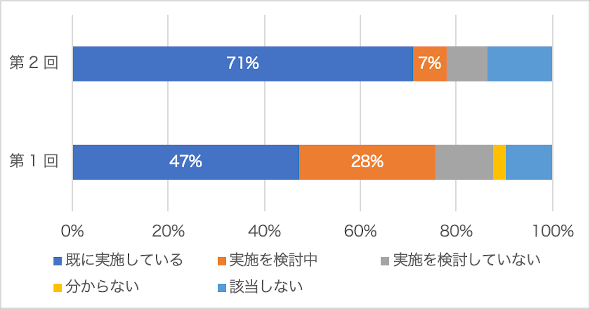

「在宅勤務の実施」が大幅に増加

まず図2は「全従業員に在宅勤務を適用した」という項目に対する回答状況である(注4)。前回と比べて「既に実施している」が大幅に増えているのが分かる。また、前回調査で「実施を検討中」だった部分が「既に実施している」に進んだように見える。

興味深いことに、「特定の従業員(certain employees)に在宅勤務を適用した」という項目に対して「既に実施している」と回答した割合はあまり変わっていない(前回66.4%/今回66.6%)。これは筆者の推測だが、在宅勤務に切り替えることがBCPなどであらかじめ決められているものに関しては、前回調査の時点で既に実施されていたのではないだろうか。その後、欧米各国において学校の閉鎖や外出制限がより厳しく実施されるようになってから、もともと在宅勤務にすることが決まっていなかった範囲にまで、適用範囲を広げたということかもしれない。

ちなみに新建新聞社様から新たに刊行された「月刊BCPリーダーズ」創刊号(注5)に掲載された、日本企業を対象としたアンケート調査では、「在宅勤務・テレワークへの切り替え」に関する回答の平均が「2. 実施したいが現時点では未実施」と「3. 実施しているが徹底できていない」の間くらいである。回答が定量的に表されていないので比較しにくいが、図2の状況に比べると日本企業の方が在宅勤務を導入する企業が少ないような印象を受ける(筆者の主観である)。

なお、日本での調査では在宅勤務しにくい製造業からの回答が多く、かつ今のところ日本では欧米ほど外出制限が厳しくないので、今後さらに状況が深刻になってきたら、日本でも在宅勤務の導入に踏み切る企業が増えるかもしれない。

セキュリティーを見直しITを活用

ITの活用に関しては、「可能な限り打ち合わせを電話会議(conference call)に切り替える」を「既に実施している」という回答が 99.7%となった(前回調査では87.4%であった)。またITに関して注目に値すると思われるのは、サイバーセキュリティーに関する項目が多いことである。具体的には次のような項目である。

- 在宅勤務となる従業員が、十分なサイバーセキュリティー対策を講じていることを確実にした(前回78.5%/今回88.9%)

- 多くの従業員が不在となる状況でのセキュリティーを確実にするために、サイバーセキュリティーの対策状況を見直した(前回64.9%/今回86.1%)

- 在宅勤務となる従業員にサイバーセキュリティーに関するトレーニングを実施した(前回項目なし/今回61.6%)

このような項目が多数設定され、また実施状況も高い数字となっているということは、調査対象の企業の間でサイバーセキュリティー対策が積極的に進められていることを表すと同時に、この状況でもなお、情報セキュリティーに関する懸念がBCM関係者に認識されているということであろう(注6)。

今回は第93回でご紹介した前回調査の記事で触れなかった項目を中心に紹介させていただいたが、もちろん前回紹介したBCPやサプライチェーンに関する設問においても、2週間でさまざまな変化があったことが分かる。ぜひダウンロードしてご覧いただければと思う。

■ 報告書本文の入手先(PDF 16ページ/約0.9MB)

https://www.thebci.org/resource/bci-coronavirus-organizational-preparedness-report---2nd-edition.html

注1)BCIとは The Business Continuity Institute の略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、英国を本拠地として、世界100カ国以上に9000名以上の会員を擁する。https://www.thebci.org/

注2)第93回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness

https://www.risktaisaku.com/articles/-/27124

注3)報告書は無償配布されているが、BCI会員でない方はメールアドレスなどをウェブサイト上で登録していただく必要があるのでご了承いただきたい。

注4)原文では「Implemented a work-from-home policy for all employees」となっているので、これが「全従業員を在宅勤務にさせた」のか「全従業員を在宅勤務できるようにした」のかは不明である。

注5)「月刊BCPリーダーズ」vol.1(2020年4月号) https://bcp.official.ec/items/27494870

注6)そもそも日本では、BCM 関係者を対象としてアンケート調査を行う際に、サイバーセキュリティーに関する設問が設けられること自体がまれである。

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/14

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/10/05

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方