2019/10/15

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

BCMとROI

次に図1は、サプライヤーや業務委託先などに対するリスクアセスメントにどのような方法を用いているかを尋ねたものである。最も多いのは「稼働時間または/および復旧時間に関する SLA(サービスレベルアグリーメント)」となっているが、これは本調査における回答者の中で金融業が約4割を占め、一般的に金融業の事業継続におけるITへの依存度が高いことが影響していると考えられる。

次に多いのは「サプライヤーや業務委託先における自己アセスメントおよび報告」で35%、「事業継続に関する定期的な監査」が30%、「テストや演習への参加」が29%となっている。

本報告書では「調達部門による評価」が28%あることが注目されており、本文中では「28% が(本来はBCM担当部門が行うべき評価を)調達部門に依存している」と若干ネガティブにとらえられている。筆者の個人的な意見としては、もし仮にBCMの観点から妥当な方法や内容での評価が調達部門によって実施されているのであれば、それはむしろBCMに関する業務を合理的に分担できていると考えられるようにも思うが、いかがであろうか。

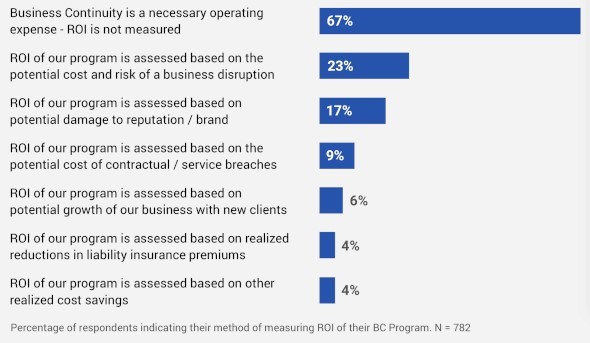

ところで、筆者はコンサルティングのお客様などから「BCMのためにどの程度コストをかけるべきなのか?」という質問をいただくことが度々あるが、図2はそのような疑問に関連するデータであり、「あなたの組織における事業継続プログラムの ROI(Return on Investment:投資利益率)について最も当てはまるのはどれか?」という設問に対する回答結果である。

最も多かった回答は、身も蓋もないが「事業継続は不可欠な運営コストなのでROIを計測していない」で、回答の67%を占める。

しかしながら2位以降を見ると、BCMに関するROIに関して様々な考え方が見られて興味深い。多い順に次のようになっている。

- 事業中断による潜在的な損失とリスク:23%

- レピュテーションやブランドに対する潜在的なダメージ:17%

- 契約違反やサービス提供の不履行による潜在的な損失:9%

- 新規顧客による成長の可能性(注5):6%

- 実現された損害賠償保険の保険料の削減:4%

- 実現されたその他のコストの削減:4%

どの程度具体的に定量化されているかは不明ながら、他の選択肢と比べてさらに定量化しにくいと思われるレピュテーションやブランドが重視されていることは注目に値する。

筆者の個人的な意見としては、BCMの効果が(損害賠償保険ではなく)損害保険料の削減という形で現れて評価されると、平常時におけるBCMのメリットがより分かりやすくなると思われるが、この設問で選択肢に挙げられていないところを見ると、諸外国においてもそのような形で効果が現れることは少ないのかもしれない。

この調査は今回始めて実施されたものであるが、設問も多岐にわたり、興味深いデータが集められているように思う。勝手な期待ではあるが、来年以降もしばらく継続して調査していただくと、他の調査報告書では見られないような興味深い変化が見えてくるのではないかと思う。

■ 報告書本文の入手先(PDF 71 ページ/約4.1MB)

https://info.clearview-continuity.com/2019-bc-benchmark-study

注1) ClearView社は2019年にAssurance社の親会社であるAssurance Software社の傘下となっている。

注2)3つの団体の概要は次の通りである。

BCI(The Business Continuity Institute)-BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、イギリスを本拠地として、世界100カ国以上に9000名以上の会員を擁する。http://www.thebci.org/

DRII(Disaster Recovery Institute International) -米国に本拠地を置き、国際的にBCMの普及啓発に取り組んでいる非営利団体。日本においてもBCMの教育プログラムを提供している。1988年設立。 https://drii.org/

ACP(Association of Continuity Professional)- 主に米国内で活動している非営利団体で、米国各地に36の支部がある。 https://acp-international.com/

注3) 設問においては、規格に沿っている(align)かどうかを尋ねており、認証を取得したかどうかは問われていない。

注4) 米国防火協会(National Fire Protection Association)が制定している、BCM に関する国家規格で、米国国務省が運用している BCM 適合性評価制度「PS-Prep」で採用されている規格のひとつである。

注5) 筆者の推測であるが、BCM に取り組むことが営業活動にプラスとなり、新規顧客を獲得できるような場合ではないかと思われる。

(了)

- keyword

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方