2019/03/05

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

報告書は92ページあるが本文は22ページまでで、23ページ目以降は Appendix(付録)として次のような資料が添付されている。調査結果や提言もさることながら、付録だけでも資料としての利用価値があるであろう。

Appendix A: Acknowledgements (謝辞)

Appendix B: Study Methodology (調査手法)

Appendix C: Definitions to Frame the Study (調査を構成するうえでの定義)

Appendix D: Government Authorities, Processes, and Roles(政府の機関、プロセス、役割)

Appendix E: Sector Interdependencies (セクター間の相互依存性)

Appendix F: Individual and Community Preparedness Efforts (個人およびコミュニティにおける備え)

Appendix G: Lessons Learned from 2017 Disasters (2017 年における災害からの教訓)

Appendix H: References (参考文献)

Appendix Cは、公的機関の間で深刻な災害に関連する用語の定義が違うので、調査にあたってこれらの意味や違いを整理したものである。

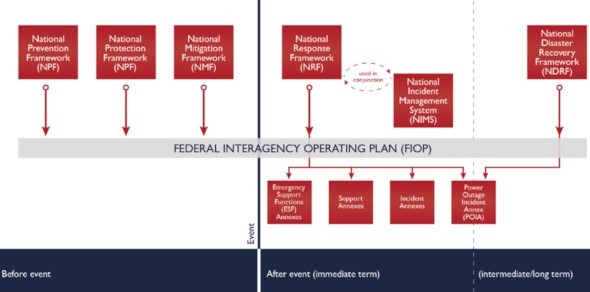

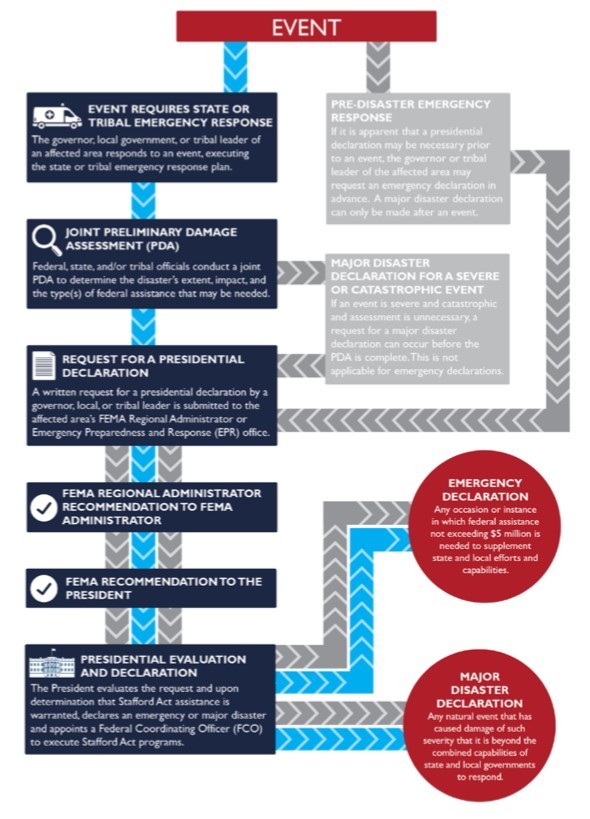

またAppendix Dでは現在の米国における災害対応体制が説明されている。図1は既存の対応計画の説明として掲載されている National Preparedness Systemで、災害やテロなどの事象に対する国家としての準備、対応、復旧のための5つのフレームワークから構成されている。図の中央付近にある「Emergency Support Functions」や「National Incident Management System (NIMS)」といった用語は、Incident Command System(ICS)と関連するので見覚えのある方も多いであろう。このような対応計画全般が本報告書における調査の対象となっている。また図2は関連法規として掲載されているスタッフォード法(注3)で規定されている、災害宣言が出されるまでのプロセスである。

Appendix Gには2017年に発生した複数の大規模なハリケーンにおける災害対応から、ユーティリティとFEMAの対応という2つの観点から教訓がまとめられており、FEMAが2017年のハリケーンに関するAfter-Action Report(事後報告書)を踏まえて2018~22年の戦略的計画を作成し、緊急対応体制の改善に取り組むことが説明されている。付録も含めて読んでいくと、停電対応に限らず米国の災害対応体制の仕組みや運用状況に対する理解を深めることにも役立つと思われるので、ご一読をお勧めしたい。

■ 報告書本文の入手先(PDF92ページ/約2.3MB)

https://www.dhs.gov/publication/niac-catastrophic-power-outage-study

注1)Department of Homeland Security の略。https://www.dhs.gov/

注2) Federal Emergency Management Agency (連邦緊急事態管理庁)の略。 https://www.fema.gov/

注3) 正しくは「The Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act」といい、1988年に成立した。

(了)

- keyword

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

- 停電

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方