2014/02/27

防災・危機管理ニュース

建設業界に特化した技術系人材派遣・人材紹介サービス「Construction Engineering(コンストラクションエンジニアリング)」を行う株式会社エヌ・アンド・シー(東京都港区)は、20~59歳の関東在住のビジネスパーソンを対象に、「首都直下地震と防災・減災対策に関する意識調査」をモバイルリサーチ二より実施した。それによると、首都直下地震の新被害想定の認知度は女性より男性の方が高く、首都圏の防火対策や耐震化については女性の方が不安に感じている傾向が明らかになった。調査期間は2014年2月1日~2月4日の4日間で、2000人の有効サンプルを集計した。

■首都直下地震による新被害想定の認知率は約4割、認知率に男女差

2013年12月19日に政府の中央防災会議から、新しい「首都直下地震の被害想定」が発表されたことについて、その内容を知っているか聞いたところ、「知っている」は38.0%で、認知率は約4割にとどまった。男女別に認知率をみると、男性42.6%、女性33.4%となり、特に女性の認知率が低いことがわかった。

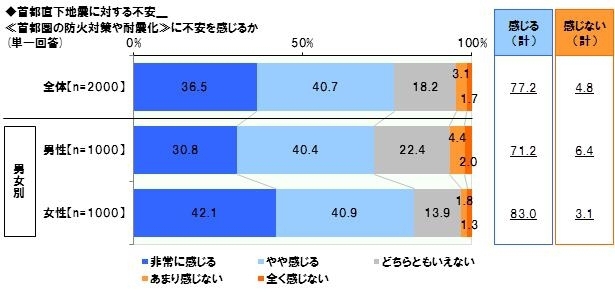

「首都圏の防火対策や耐震化に不安を感じるか?」という問いには、不安を感じているのは77.2%と、4人に3人以上の割合で、男性では71.2%、女性では83.0%と、女性ビジネスパーソンが不安を感じている割合が高い傾向が明らかになった。

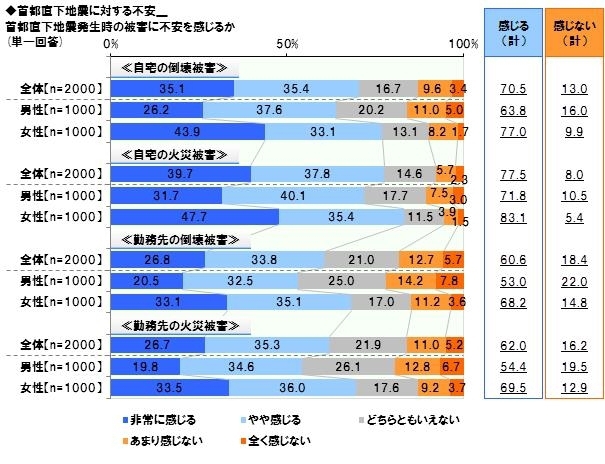

また、首都直下地震発生時の被害について不安を感じているのは、「自宅の倒壊被害」では70.5%、「自宅の火災被害」では77.5%となり、「勤務先の倒壊被害」では60.6%、「勤務先の火災被害」では62.0%となった。

男女別にみると、首都圏の防火対策や耐震化に対する不安、首都直下地震発生時の被害に対する不安のいずれにおいても男性より女性の方が不安を感じている人の割合は高く、多くのビジネスパーソンが首都圏の防火対策・耐震状況不安を感じ、自宅や勤務先の“倒壊被害”や“火災被害”に不安を感じている実態が明らかになった。

「自宅や勤務先が新耐震基準を満たしているか?」という問いに対しては、自宅、勤務先ともに「わからない」(自宅41.6%、勤務先49.8%)が最も多く、耐震基準に対する意識が十分ではない様子がうかがえた。

勤務先での防災対策については、対策が「行われている」割合は、「防災グッズの用意」では58.3%と約6割、「耐火性確保」52.7%や「耐震性確保」47.8%は5割前後である一方、揺れを感知して自動的に電気を遮断する「感震ブレーカーの設置」は27.9%と3割に満たない結果となった。地震による電気火災を未然に防ぐ感震ブレーカーによる対策は、これから推進していく必要がありそうだ。

■新知事に期待する防災対策1位は「ライフライン施設・設備の耐震化」

「新東京都知事にどのような防災対策を重点的に進めて欲しいと思うか」という問いに対し、東京都在住のビジネスパーソン(715名)の回答は、「電気・ガス・水道等のライフライン施設・設備の耐震化」が最も多く75.4%、次いで「病院等の人命に関わる重要施設への供給ラインの耐震化」63.2%、「長周期地震動に対する対策の推進(家具転倒やエレベーターの閉じ込め防止対策などの推進)」55.1%、「住宅の耐震化率の向上」52.9%、「主要駅など鉄道施設の耐震化」52.2%、「木造住宅密集地域の不燃化・耐震化」52.0%、「避難場所の非常用電源確保」51.6%、「地域の避難場所の整備」50.6%、「橋梁の長寿命化・耐震化」49.9%が続いた。ライフライン、交通、高層ビル・マンション、住宅への対策など、多岐にわたることがわかる。

■国土強靭化で重点的に取り組んで欲しい「救助活動に必要な装備」67%、「非常時の情報伝達手段確保」61%

2013年12月4日に成立した国土強靱化基本法について、「日本全体の防災・減災力を高めるために、国土強靭化では何を重点的に取り組んで欲しいか」という質問には「救助活動に必要な装備(車両等)の整備・高度化」67.0%が最も多く、次いで「災害時でも食料を安定供給できる体制の構築」61.7%、「非常時の情報伝達手段の確保」60.8%、「駅など交通施設の耐災害性の向上」60.6%、「医療・福祉施設の耐震化」60.4%が6割台で続いた。また、「大規模火災対策」57.3%や「被災直後に応急食料を供給できる体制の構築」56.9%、「住宅・建築物・学校等の耐震化率の向上」54.7%、「災害派遣医療チームの養成」54.0%、「災害時にも金融機関機能が停止しないような体制の構築」51.9%と、半数以上が挙げられた。

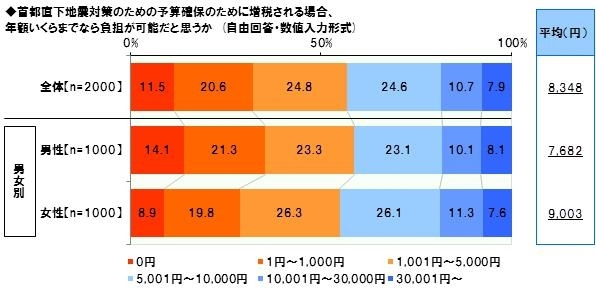

「首都直下地震対策(耐震化・出火予防・防災・減災等)のための予算確保のために増税される場合、年額いくらまでなら負担が可能か」という問いには「0円」11.5%、「1円~1000円」20.6%、「1001円~5000円」24.8%と『5000円以下』が半数以上という結果だったが、「5001円~1万円」の回答も24.6%と4人に1人の割合となり、「1万1円~3万円」は10.7%、「3万1円以上」は7.9%で、平均は8348円となった。

男女別に、負担可能な金額(年額)の平均をみると、男性では7682円、女性では9003円と女性のほうが高くなった。

国土強靱化政策をはじめ、2020年東京五輪の開催など、建設業界各社の活躍と貢献が期待されるプロジェクトは多くあるが、建設業界は人材不足が深刻化している。そこで、全回答者に「建設業界の人材不足解消にはどのようなことが必要だと思うか」聞いたところ、「給与水準を上げる」68.2%が最も多く、次いで「安全・健康に働けるように取り組む」56.4%、「長時間労働を抑制する」49.2%、「福利厚生を充実させる」48.1%が続いた。労働条件や労働環境、福利厚生の見直しが、建設業界の人材不足解消には必要だと考えるビジネスパーソンが多いことがわかる結果となった。

出典(図表を含む):株式会社エヌ・アンド・シープレスリリースより

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

ランサムウェアの脅威、地域新聞を直撃

地域新聞「長野日報」を発行する長野日報社(長野県諏訪市、村上智仙代表取締役社長)は、2023年12月にランサムウェアに感染した。ウイルスは紙面作成システム用のサーバーとそのネットワークに含まれるパソコンに拡大。当初より「金銭的な取引」には応じず、全面的な復旧まで2カ月を要した。ページを半減するなど特別体制でなんとか新聞の発行は維持できたが、被害額は数千万に上った。

2025/07/10

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/07/08

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/07/05

-

-

-

-

-

-

「ビジネスイネーブラー」へ進化するセキュリティ組織

昨年、累計出品数が40億を突破し、流通取引総額が1兆円を超えたフリマアプリ「メルカリ」。オンラインサービス上では日々膨大な数の取引が行われています。顧客の利便性や従業員の生産性を落とさず、安全と信頼を高めるセキュリティ戦略について、執行役員CISOの市原尚久氏に聞きました。

2025/06/29

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方