2016/07/26

誌面情報 vol53

東日本大震災の教訓

東日本大震災では、東北の沿岸部で9つのオフィスが倒壊するなど大きなダメージを受けた。東京での電力供給のリスクから同社では震災直後に福岡市にバックアップ拠点を急設し、そこに120人の社員を派遣。一方で東北の顧客に向けた被災地サポートに乗り出した。しかし、同時に東京本社のオペレーションも継続する必要があり、結果的イオン北海道、地元不動産大手ビッグとも災害時連携協定を結んだに3カ所での複雑なオペレーションを余儀なくされた。特に福岡拠点はホットサイトではなかったため、東京本社のオペレーションと並行して突貫的に福岡に本社機能を立ち上げるのは、非常に困難な作業だったという。同社執行役、広報部門長兼危機管理・事業継続部門長の小笠原隆裕氏は「災害というお客さまが最も私たちを必要とする瞬間に、可能な限りお客さまに寄り添ったサービスを提供するには、バックアップ拠点としてのホットサイトがいかに重要であるか思い知らされた」と当時を振り返る。

一方、同社が災害などの非常時に最も優先するのは、まず従業員とその家族を守ること。アクサグループはグローバルに事業を展開しているため、もともと危機管理に対する意識は高く、危機に対する対応プロセスを確立していたという。東日本大震災ではフランスの本部から日本法人に対して逐次報告を求めるといったことはせず、「必要なものは何か」「われわれにできることは何か」と聞いてくれ、安定ヨウ素剤や防護服、線量計などの防護キットを日本に緊急搬送したほか、世界中の従業員から寄付も寄せられたという。福島第一原発事故によって日本で働く多くの外国人が国外に退去するなかで、アクサグループ会長兼CEOのアンリ・ドゥ・キャストゥル氏、同COO(BCM担当)ヴェロニク・ヴェイル氏らは震災直後の4月5日に来日し、被災地の気仙沼と仙台にヘリで駆けつけている。

小笠原氏は「おそらく外資系企業の経営者としては最初に沿岸部の被災地に駆け付けたのではないか。非常に心強い対応だった」と話す。

休日を返上し、東京-札幌をつなぐ訓練を開催

2015年11月、同社は休日を返上して東京本社と札幌本社をつなぐ「BCP全社総合演習」を開催した。札幌本社設立から1年が経過し、双方の災害時の体制が実効的に機能するかを点検・確認することが狙いだ。CMT(クライシスマネジメントチーム)を中心に、東京・札幌合わせて約230人の社員が参加。BCP事務局担当者から「日本で一番レジリエンスな会社になろう」との掛け声が発せられた後、午前9時から訓練を開始した。衛星回線で東京と札幌の拠点をつなぎ、まずは災害発生時におけるCMT活動手順の確認に入った。想定する災害のシナリオは以下の通り。

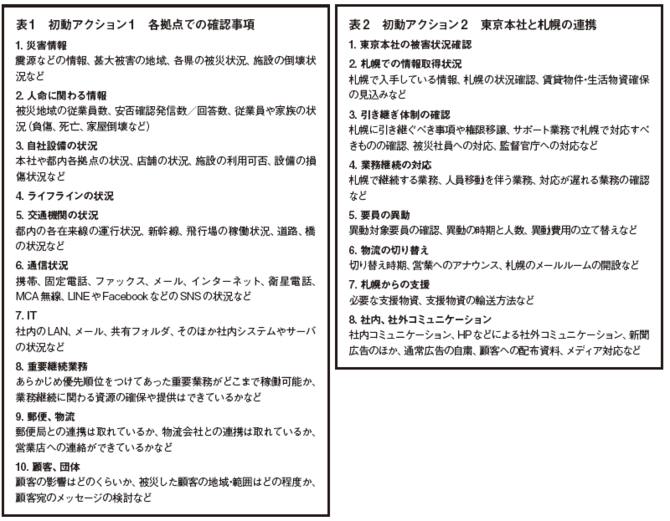

初動手順の確認では、災害情報や自社の設備、人命、ライフラインや通信状態、公共交通機関などの確認(表1)を終えたのち、東京本社と札幌本社のCMTが連携して何を初動対応すべきか確認した(表2)。東京本社、札幌本社から衛星電話で状況報告がされる中、クライシスリーダーの小笠原執行役から「被災社員への対応や監督官庁への対応が本当に札幌拠点でできるのか」「業務システムは災害時に確実にサーバを切り替えられるのか」「札幌で本当に必要な支援物資を調達できるのか」など、矢継ぎ早に質問が飛ぶ。また、災害発生時に同社で最も課題になっているものの1つが、顧客がどのような保険に入っているかを確かめるための帳票類の確認と、保険金支払いに関する必要書類を顧客に発送する郵便発送作業だ。帳票類は、基本的には電子化されてPDFデータとして保存されているが、一部電子化されていないデータもあるという。また、顧客への書類発送業務も災害時には莫大なものになり、さらに被災していない地域への通常作業も行わなくてはいけない。これらの業務を災害時に札幌で通常の50%まで稼働させることが目標だが、まだ取り組みは始まったばかりで問題点も多いという。今井氏は、「今回の訓練は、東京と札幌をつないで実施した初めての大規模訓練。訓練の成功を目的とするのではなく、課題を浮き彫りにして今後の危機対応能力を改善していくことが目的。その意味で、非常に意味があったと考えている」と話す。

その後、午後は帰宅困難者受け入れ訓練ののち、カスタマーサービス、契約関係、資金調達、人事総務、広報などそれぞれのユニットに分かれ、各ユニットにおけるBCP手順の確認・演習が行われた。ラップアップミーティングで課題共有したほか、リスクカルチャー醸成を目的としてBCPアウェアネストレーニング「クロスロード」も実施した。

また、同社では災害時に100人の帰宅困難者を受け入れるよう、港区と協定を結んでいるため、帰宅困難者対象訓練も開催した。まず社員が1階フロアで誘導役と帰宅困難者役に分かれ、受け入れ用の名簿作りを開始する。負傷者や泥酔者など、自社で受け入れ不可能な帰宅困難者については、別の避難所を案内するようにしている。しかし参加者からは「帰宅困難者が多数発生している状況で、果たして100人だけを選別して受け入れることができるのだろうか」などの声が上がった。「本来であれば、ビルのテナント全てで帰宅困難者を受け入れなければならないので、今後ビル全体での調整も必要」(今井氏)。

誌面情報 vol53の他の記事

- 車両燃料の不足はなぜ起きた

- 特別寄稿 災害医療に必要な非日常性(上)

- 札幌に本社設立でBCMを強化

- 期待高まる災害救助犬

- 巻頭インタビュー 火山噴火予知連絡会会長 藤井敏嗣氏

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方