2017/04/12

熊本地震から1年

じっくり考える時間がない

送られてきたデータは、センターで分析しました。ただし、最初の1週間ぐらいは、整理して考えるようなことはできません。しんどかったのは、何で連続的に地震が起こったとか、次にどうすればいいのか、サイエンスとして次に何が起こり得るのかということを、じっくり考える時間がないことです。

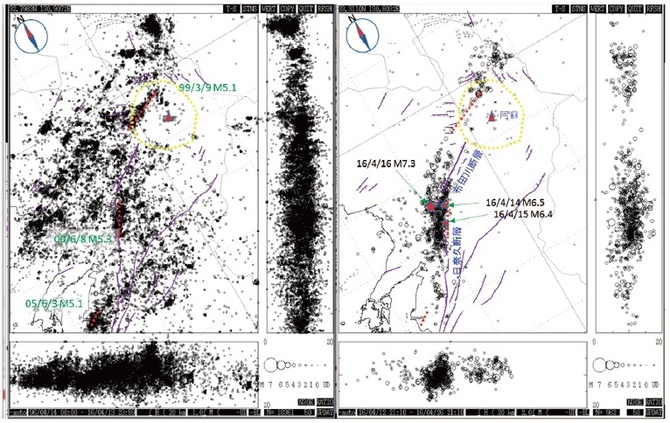

もちろん、地震調査委員会などでいろいろ議論されるでしょうが、少なくとも僕はそういうアカデミックな議論が全然できない状態で判断しなければいけなかった。例えば、震源分布が次から次へと出てくるのですが、それを、いろいろな視点からスライスをして分析することができれば、どういう滑りがあったとか、どのように余震が広がっていくかを常に見ていくことができ、先々起こることが推測できるかもしれない。でも、データを取ってからビジュアル化するまでのところが完成されているわけではありません。そもそもじっくり見る時間がないわけです。

ただし、21日に、京大、東大、東北大の先生方が来てくれて、22日に観測会議というのをやることができ、頭の中が整理できました。

今回の一連の地震がなぜ起きたのかというのは、これから解明していくことになるのでしょうけど、ダイナミックトリガーという、本震の地震の波で違う地域に大きい地震が起きてしまうというのは、なかなか目の当たりにすることはなく、びっくりしたことを覚えています。

マスコミ対策が必要

地震後に一番大変だったのが電話対応です。本当に多くの電話がかかってきました。ほとんどがマスコミです。マスコミ対応については、相手に察しにくい電話番号を用意して東京で対応するとか、何か方法を考えておく必要があると思います。

もう1つ、反省点としては、情報のパイプ役を置いていなかったことです。連絡を取りたい先生からメールは時々来るけれども、その情報を関係者で共有するというようなことが、あまり上手にできませんでした。それから、こちらは現場の対応で精一杯なので、こちらの状況を理解してくれて、私の状況の説明の仕方などについて、「それではわからないでしょう」と客観的に指摘してくれる人、整理してくれる人が必要だと思いました。

既定の分析が役に立たない

今回、改めて勉強になったのは、何回も大きな地震が発生すると、既定の分析が役に立たないということです。刻一刻と変化する状況に対応して分析を進めると同時に的確な情報を発信していくことは、とても難しいことですが、大事であるということが認識できました。設置した観測点はリアルタイムで10点ですが、オフラインも入れたら全部でおよそ80点にのぼりました。すべて維持するには経費が掛かりますので、余震活動の状況から判断して、12月ぐらいにはオフラインの点の多くは撤収しました。

支援側との約束ごと

支援を送り込む側との約束や体制についても考えておく必要があります。今回は多くの機関の助けによって観測ができたけれども、観測だけでなく、いつまでにどんな人を送るか、何をしてもらうか約束をちゃんとしていないといけないと思います。研究者以外の事務の人を電話番に送ってもらうことなども考えた方がいいかもしれません。宿を取ったり、電話を受けたり、リストを作ってくれたり。例えば、電話がかかってきたマスコミのリストをつくってくれるだけでもありがたい。特に記録係や写真係は絶対必要です。現場研究者では手が回りません。ですから、そういう約束、あるいは応援協定を大学間でしておいた方がいいと思うのです。

(了)

熊本地震から1年の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方