2020/01/23

寄稿

3.新たなパンデミックへの備え:事業継続の観点など

実は、我々は近年、新たなウイルスによる感染症の世界的大流行(パンデミック)を経験しています。それは、2009年4月に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)です。この流行における我が国の致死率は諸外国に比べて低い水準にとどまりましたが、一時的に医療資源や物資が不足するなどの混乱が見られ、またさまざまな課題も明らかになりました。

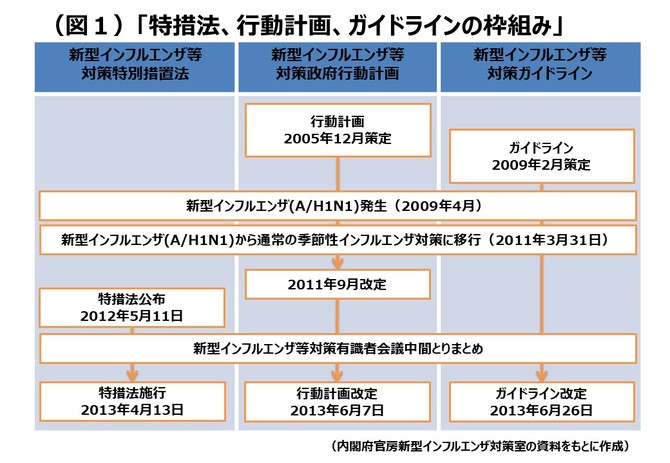

このような背景もあり、日本では病原性の高い新型インフルエンザ等感染症や同様の危険性がある新感染症が発生した場合に備えて、2012年5月11日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」)を制定しています。

また、特措法を踏まえて、国、地方公共団体、そして事業者等が連携して総合的な対策を推進するための「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」や、各分野における具体的な内容・実施方法を明記した「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」が改定されています(図1)。

ここでは、ガイドラインの一つである「事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(以下「ガイドライン」)をもとに、今後起こり得るパンデミックに対して企業が理解しておくべきことを説明します。

(1)企業の事業継続が求められている

ガイドラインでは、企業に対して、社会・経済機能を維持するために、感染防止対策を講じつつ、自社の事業継続を求めています。

企業活動を行うということは、多くの場合、対人接触を伴いますから、感染症の拡大につながりかねません。そのような状況の中で事業を継続するにあたっては、従業員に対して、接触感染や飛沫感染を防止するための注意喚起することも重要です。

特に、特措法のもとでは、指定公共機関(注2)は業務計画を策定する責務があり、また登録事業者(注3)も流行時の事業継続を確実にするためBCP(事業継続計画)を策定し、その一部を登録時に提出することが求められています。

(注2)指定公共機関

独立行政法人等の公共的機関および医療、医薬品または医療機器の製造または販売、電気またはガスの供給、輸送、通信その他の公的事業を営む法人で、政令で定めるもの

(注3)登録事業者

医療提供業務または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって、厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの

(2)企業の事業活動が制約されることもある

特措法のもとでは、新型インフルエンザ等が国内で発生し、国民生活・国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められた場合に、新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下、「緊急事態宣言」)が出されます。

この緊急事態宣言では、感染の拡大やまん延を防止するため、次のような要請が行われることがあり得ます。

●外出自粛要請

都道府県知事が定める期間および区域において、生活の維持に必要な場合を除き、居宅から外出しないことを要請する

●興行場使用・催物開催の制限

興行場や多数の人が利用する施設を管理する者、また当該施設を使用しても催物を開催する者に対して、施設の使用制限・停止、もしくは催物の開催制限・停止などを要請する

●学校・社会福祉施設(通所または短期間入所利用のものに限る)の制限

これらの施設の使用制限・停止を要請できる

自社の興行や催物が行えなくなるという直接的な影響に加えて、間接的な影響も考えられます。例えば、学校が休校になる、また介護施設のデイサービスが休みになるなどの事情から、家族の世話や介護のために、従業員の出勤が難しくなるかもしれません。

また、このような自粛要請がない場合でも、感染が拡大、さらにまん延すると、外出や旅行に対する需要そのものが下がることも考えられます。

(3)最悪のシナリオも想定する

新型インフルエンザ等が発生した場合、「ガイドライン」では、流行のピーク時(約2週間)には、従業員の最大40%程度が欠勤すると想定しています。これは、従業員の発症(5%程度を想定)に加え、家族の世話や介護のため出勤しない、あるいは感染の不安などから出勤しない人がいることを見込んでいるからです。

このように流行が拡大・まん延した場合の最悪のシナリオも想定し、自社のBCPなどを見直し、その上で、実際の流行においては状況に応じて柔軟に、そして適切に運用することが大切です。

4.おわりに:感染拡大してからの対応は限定的

実際に未知の感染症が日本に上陸し、感染が拡大し始めた場合、その後にできることは限られています。平常時に行う次のような準備が極めて重要です。

●厚生労働省や国立感染症研究所など信頼できる情報源から、情報を入手できる体制を構築する

●従業員には基本的な感染防止対策を周知徹底し、それが実践できるようする

●感染防止に必要な備蓄品(マスクや消毒剤など)の在庫確認と補充を行う

以上

参考文献:「いま、企業に求められる感染症対策と事業継続計画」(第3章:株式会社ピラールプレス、筆者執筆)

(了)

ミネルヴァベリタス株式会社

顧問 本田 茂樹

寄稿の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/21

-

「防災といえば応用地質」。リスクを可視化し災害に強い社会に貢献

地盤調査最大手の応用地質は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、災害リスクを可視化して防災・BCPのあらゆる領域・フェーズをサポートします。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞きました。

2025/10/20

-

-

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方