2018/11/22

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

「少女の意見を聞く」ことができる災害現場へ

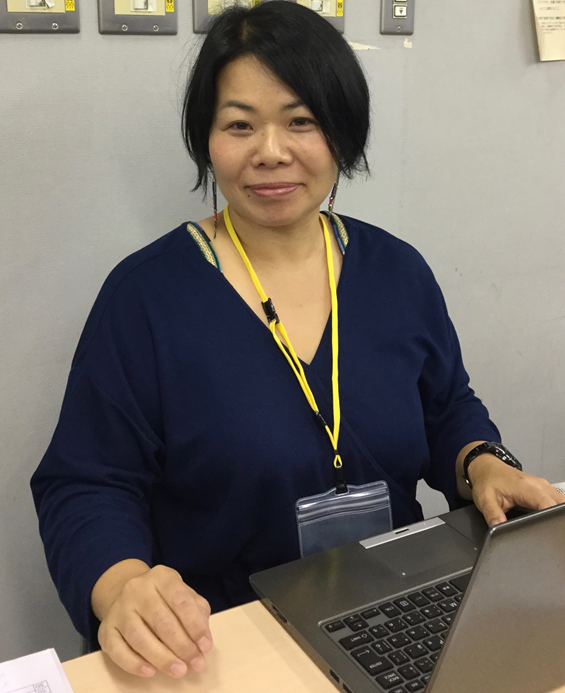

最後はインクルラボ代表の高橋聖子さんです。

スフィアトレーナーでもある高橋聖子さんは、20年以上海外の紛争影響国や被災地にかかわる支援に取り組んできた、これまた私が密かにマンガの主人公にしてしまいたいと思っている方です。

聖子さんは、海外でのスフィア基準の実践では、当事者の参画をすごく大事にしている事を教えてくれました。下着や経血を吸わせた布ナプキンをどこで洗って干すのかという時に、少女の意見もしっかり聞きます。

それも、都市部だけでなく、地元の意見も聞くとのこと。都市部の感覚だと使い捨てナプキンが当たり前でも、地方に行くと布で、洗う場所が決まっているなどの事情もあります。地元の情報も含め、とにかく多様な人に意見を求め賛同を得るという、説明責任を徹底しているということでした。

また、日本では地域による文化の差はそれほどないので、当事者の参画は必要ではないと思いきや、排泄ひとつとっても人によって求めるものが違います。たとば、人工肛門(オストメイト)を使用している方がどのようなトイレ環境が必要か、ということは殆どの人はわからないかと思います。

マンホールトイレ内に台を置いてオストメイト使用者に使ってもらいましょう、とあるパンフレットもありますが、聖子さんの知り合いのオストメイト使用者は「これは使うのは避けたい」と言います。マンホールトイレのような野外のトイレだと台が砂埃などをかぶりやすく、感染症の危険があるからです。たとえ水が流れなかったとしても、施設内の「誰でもトイレ」などを使えたほうが安心、とのこと。肝心の当事者の意見を聞いていないと、災害時のトイレ事情に反映されなくなってしまいます。

当事者の意見を聞く。本当に大事ですね。

この大切さがわかると、逆に、なぜ意見を聞かないでいられるのかなと疑問にも思えます。スフィアプロジェクトの根幹は、何度も書いていますが「人権」というものを真剣に深くとらえていましたよね。災害時は給水や衛生、食料などの基準に注目が集まりがちですが、聖子さんは、「ぜひ、『人道憲章』を見ていただきたい。ここにスフィアプロジェクトの理念が凝縮されているのです」と強調されます。

スフィアで最も大切なふたつの原理がありました。

まずは被災者の権利として、

と定められています。その権利と一対になる考えとして、

があります。

一般に義務というのは、権利を主張する人がわきまえておかなければいけない事のように考えている人もいるかもしれませんが、国際基準では、被災者の権利に対し、国や支援者が義務を負う、という発想になっています。

そのため、支援者がやってあげるという発想になってはいけなくて、例えば、物資の支援は、地域の経済が動いていたら、引換券や現金を渡すことにして、モノの支援はしないそうです。地域の経済を邪魔してしまったり、被災者が自分で決定する尊厳を奪ってしまうからです。被災者の権利や尊厳が奪われることのないよう、支援する側があらゆる手を尽くす義務を負うという発想、知っておきたいですね!

紛争地という問題解決が国内よりも難しい状況では、ともすると、「無理 。仕方ない」と思えることが多くでてきます。それでも、あきらめずに尊厳のある生活への権利を追求し、最善を尽くそうとするとき、計画・実行・モニタリング・評価の実務的な文書であるスフィアプロジェクトが役立ってきたそうです。

「すでにスフィアをベースにした様々なGood Practiceが海外で積みあがっています。それを活用するのも手かなと思います」と、聖子さん。

ということで、スフィア基準のきほんについての研修をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?スフィア基準って奥深いものなんだと感じていただければ嬉しいです。

参加してくださった方からこんな感想もいただきました。NPO法人チルドリン 代表理事の蒲生美智代さんからいただいたものです。

■NPO法人チルドリン

http://www.child-rin.com

このようなスフィア基準があることを知り、何か、私たちでもできることがあれば、やってもよいのだと、感じることができました。このスフィア基準を意識した『ママの防災ノート』などもあることも知りました。

まずは、このような国際基準があることを全国のママたちに伝えていければと想います。多くのママがスフィアを『知る』だけでも、かなりの改善がはじまる予感がします。災害大国日本のママとして、あたりまえの備えを。

ママたちが支援を受ける側だけではなく、知ることで、支援する側にもまわりたいと思える、それこそがスフィアがもってる底力なのかなと思いました。みなさんの地域にもスフィアの理念が広がりますように。そして、すでに実現されている内閣府のガイドラインなどの政策ももっと広がることを願っています!

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/14

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/10/05

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方