IT・テクノロジー

-

リスク総括セミナー2021

まもなく2021年も終わりを迎える中、今年も新型コロナウイルスをはじめ、多発する自然災害やサイバー攻撃など、さまざまなリスクが顕在化した一年でした。本セミナーでは、東京2020大会におけるリスクマネジメントや気象災害のポイント、サイバーセキュリティ対策など、今年起きた出来事への対応を振り返り、危機管理やリスクマネジメントの見直しのポイントを解説します。

2021/11/17

-

リスク総括セミナー 2021 BCP・危機管理・防災・新型コロナ対策・レジリエンス・事業継続

本セミナーでは、東京2020大会におけるリスクマネジメントや気象災害のポイント、サイバーセキュリティ対策など、今年起きた出来事への対応を振り返り、危機管理やリスクマネジメントの見直しのポイントを解説します。

2021/11/17

-

国内外におけるランサムウェア被害が多発(後編)

前号では、国内で発生しているランサムウェア被害の特徴を説明しましたが、今号では、警察庁が被害企業・団体等(61件)に実施したアンケート調査結果から、ランサムウェア被害の実態を説明します。

2021/11/15

-

何パーセントが制裁を科されたのか?

ランサムウェアの支払いを行うことを決定した組織に対し、政府機関への通知を要求する法案が9月の最終週に米上院議会で提出された。サイバー攻撃被害に伴う一段と厳しい要件が求められる中、企業や組織はどのように対応し、どのような実情があるのだろうか。

2021/11/12

-

アフターコロナにおけるエンドポイントリスク対策

アンチウイルスソフトでは防ぎきれない新しいエンドポイントの脅威と具体的な対策について、事例を交えながらご説明します。

2021/11/12

-

学習する組織を創るプログラムの3つの特徴

米国司法省は2020年『コーポレート・コンプライアンス・プロセス評価』の指導内容を変更した。コンプライアンス・リスク管理に対して、さらにハードルを上げたのである

2021/11/02

-

東京2020大会のリスクマネジメント

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が閉会して2カ月。東京都は「オリンピック・レガシー」の一つに、大会を通じて培った感染症対策や危機管理の経験が今後の安全・安心な暮らしに生かされることをあげています。月刊BCPリーダーズ11月号は大会のリスクマネジメントを検証し、リスク管理・危機管理の強化に生かしていくための道を探りました。

2021/11/01

-

ハッキングして学ぶセキュリティ学習サービス

アプリケーション制作を行うベンチャー企業のLevettyは、脆弱性のあるサイトを実際にハッキングすることでセキュリティを学ぶ個人向けサービス「RedSecurity」の法人向けとなる「RedSecurity Business」を提供する。

2021/10/30

-

第14回 国際的に繁茂するセキュリティー法令

情報セキュリティーやサイバーセキュリティーに関する諸法令は数多くあります。サイバー空間では、「国境」をまたいだやり取りが通常であり、従うべき法令も多岐にわたります。さまざまな背景や経緯を経てうっそうと茂る関連諸規制の幹や枝ぶりを全体として捉えて、庭全体をデザインする「造園家」の目線で「規制のたたずまい」を見極める補助線の引き方を、ご一緒に考えたいと思います。

2021/10/29

-

第162回:なかなか進まないランサムウェア対策の実態

今回紹介するのは100以上の組織におけるランサムウェア攻撃への対策状況を、7つの分野に分けて整理してまとめた報告書。自社の対策状況と比較すれば、自社でどのような対策が手薄になっているか把握するのにも役立ちます。

2021/10/26

-

前例のない延期・無観客開催に対応できた理由

東京海上日動火災保険株式会社・理事で、元公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ゲームズ・デリバリー室MOC統括部長(兼新型コロナ・暑さ対策推進部長兼リスクマネジメント部長)の岡村貴志氏に、東京2020大会開催までの舞台裏を聞いた。

2021/10/25

-

第161回:保険会社はどのように顧客企業のニーズに応えていくべきか?

今回紹介するのは、新型コロナパンデミック後の新しい秩序の世界におけるリスクに対して、保険業界にどのような役割が期待されているかを深掘りした調査報告書。企業経営者のリスク意識は変化しており、保険に求められるニーズも変化しているようだ。

2021/10/19

-

「暑さ対策」の仕組みがコロナ対応に奏功

東京海上日動火災保険株式会社・理事で、元公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ゲームズ・デリバリー室MOC統括部長(兼新型コロナ・暑さ対策推進部長兼リスクマネジメント部長)の岡村貴志に、東京2020大会開催までの舞台裏を聞いた。

2021/10/18

-

第160回:パンデミック後の事業継続マネジャーに求められる役割

パンデミック後の事業継続マネジャーにはどのような役割が求められるのかという視点でまとめられた調査報告書。パンデミック後の方がより「戦略的」な方向に寄っているようだ。

2021/10/12

-

国内外におけるランサムウェア被害が多発(前編)

令和3年上半期、都道府県警察から警察庁に報告された、国内の企業・団体などにおけるランサムウェアの被害件数は、61件であり、前年下半期(21件)と比べて大幅に増加しています。

2021/10/11

-

延期・無観客での開催に柔軟に対応できた理由を探る

東京海上日動火災保険株式会社・理事で、元公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ゲームズ・デリバリー室MOC統括部長(兼新型コロナ・暑さ対策推進部長兼リスクマネジメント部長)の岡村貴志に、東京2020大会開催までの舞台裏を聞いた。

2021/10/11

-

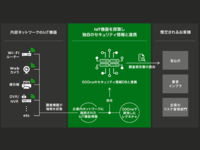

管理外のIoTセキュリティリスクも可視化

IoTセキュリティサービスを提供するゼロゼロワンは、企業や大学、特に高いセキュリティレベルが求められる官公庁や重要インフラ、工場等において、セキュリティリスクを抱えたIoT機器や、持ち込まれた管理外のIoT機器を可視化し、組織内の安全性向上を支援する「内部ネットワークのIoT機器セキュリティ評価サービス」を提供する。

2021/10/07

-

情報漏えい時のリスクコミュニケーション【もしもの時のTO DO編】

サイバー攻撃などで個人情報が漏えいした際のリスク対応の順序を学ぶワークショップを行います。

2021/10/04

-

総務省新ガイドライン対応のデータ消去ソフト

パーソナルメディアは、総務省の新ガイドラインに対応したパソコン用データ消去ソフトの最新版「ディスクシュレッダー7」を販売する。昨年12月に発表された「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」や、セキュリティ分野の国際基準とされる米国国立標準技術研究所(NIST)が提唱する消去レベルを採用し、データ消去の新たなニーズに応えたもの。

2021/10/02

-

週末が待ち遠しい

ランサムウェアによるサイバー攻撃は、より高額な身代金と、その支払い可能性を高められるように、その手口をより巧妙なものへと進化させている。 先ごろ米政府機関が公表した分析によると、甚大な被害を及ぼしたランサムウェア攻撃には「共通した傾向」があるようだ。

2021/10/01

-

顧客からの問い合わせにマルウェアの危険

RIMSは毎年、リスクマネジメントの先端的な事例から学ぶために、『リスク管理優秀事例』調査を実施し、報告書にまとめている。その年によって調査する優秀さは異なるが、2021年は多様性(ダイバーシティー)に焦点を当てている

2021/09/30

-

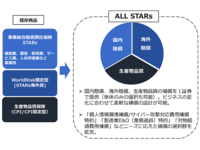

多様化する賠償リスクに一元的に対応

AIG損害保険は、事業環境の変化とともに多様化する損害賠償リスクに対応する「事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)」を販売する。既存の商品を統合することで、国内賠償、海外賠償、生産物品質の各補償を、事業形態やニーズに合わせ、簡便な引き受けプロセスによってワンストップで加入できるようにしたもの。

2021/09/29

-

第159回:英米のビジネスリーダーは直近のリスクをどのように認識しているのか

今回紹介する報告書は、英国および米国の企業の上級管理職1000人を対象に行った、コロナパンデミック後のリスクに関するアンケート調査をまとめたもの。「テクノロジー」「ビジネス」「政治・経済」「環境」の4つのカテゴリーに分類された、さまざまなリスクへの懸念度と対応状況などがまとめられている。

2021/09/28

-

第13回 AIもヒトも調子を見る

さまざまな領域で活用が始まっている人工知能(AI)。サイバーセキュリティー分野では、リスクにもなり、武器にもなります。今まさに対策が必要なタイミングです。同じようにヒトの脆弱性についてもまったなしの対応が必要です。

2021/09/16

-

警視庁、都内中小企業向けに実践型サイバーセキュリティセミナー

警視庁サイバーセキュリティ対策本部は10月28日から、東京都内の中小企業を対象とした実践型のオンラインサイバーセキュリティ―セミナーを開催する。パソコン乗っ取りのデモのほか、攻撃を受けたときの対処方法などを解説する。

2021/09/16

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)