2020/08/12

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

現場の判断を生かせる計画・体制整備を

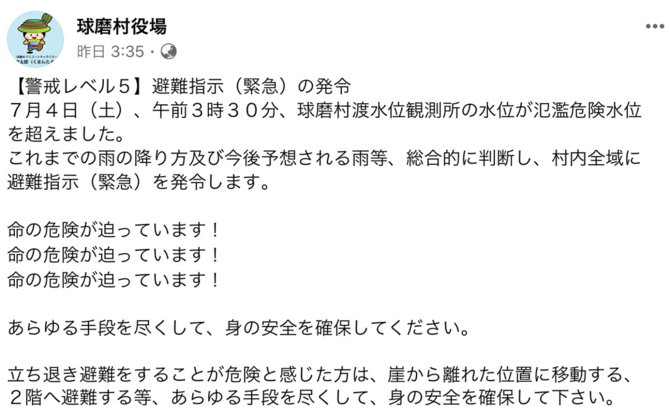

3時30分になると、球磨村役場がすでに災害が発生しているレベルでもある警戒レベル5(避難指示、緊急)情報を発令します。ここでは、氾濫危険水位を超えていることが記載されていて洪水が意識できる情報になっています。

切迫した様子が伝わってきます。洪水の危険について意識できるようになった警戒レベル5での千寿園での避難行動はどうだったのでしょうか。報道では、職員の方が小川の様子を確認し、午前4時ごろ幹部に連絡をとったとあります。

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/632650/

その後、いくつかの報道からの抜き書きですが、以下の時系列を列記します。

5時 職員が園の幹部に再度電話。冠水で園にはたどり着けず

6時 球磨村 渡で浸水被害が発生し始める

地域住民がかけつけ救助に当たる。千寿園の職員5人と一緒に入居者を2階への避難や1階のテーブルの上に乗せて避難

6時30分 人吉市中心部で氾濫確認

6時30分〜7時00分 ガラスが割れ、千寿園の中に浸水。村の職員が村役場に救助要請

8時05分 園から消防に「2階から避難できない」と救助要請

8時40分 園の1階が水没

10時20分 球磨村から自衛隊に千寿園の救助要請

13時10分 自衛隊到着

ここから、私たちは何を教訓にすればよいのでしょうか。事後では何とでも説明できるので申し訳ないのですが、防災という観点から考えると、以下のことは言えそうです。

1. 「最大規模想定」のハザードマップで避難確保計画を立てること。計画規模想定しかハザードマップがない場合は、それ以上に浸水することもイメージしておくこと

2. 「家屋倒壊等氾濫想定区域」に該当していると垂直避難ができない想定になるので、該当の有無をチェックすること

3. 避難確保計画を立てると自動的に避難の開始は警戒レベル3の段階になるが、本当にその時点で行動できるのか、綿密に検討すること。上司がいない、連絡がとれない場合も想定すること

現場での臨機応変な判断について、避難確保計画のマニュアルには、以下のケースが記載されています。

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/kaisetsu.pdf

上司の意見ではなく、事態をより直視できる現場の判断を優先できる体制づくりは、東日本大震災の時の株式会社オリエンタルランド(ディズニーランド)のスタッフの対応や大川小学校での事例でも教訓になっています。事前に取り組んでおかなければ、対応が難しい部分です。

以上から、千寿園のケースでは、1、2で想定が甘いままの避難確保計画だったため避難が遅れた可能性があり、警戒レベル3での避難を計画通りに実施していたら結果は違っていた可能性も否定できません。現実にはさまざまな障害もあったことでしょうから、あくまで一般論として3つの教訓は今後に生かしていかねばと思います。

ただし、特養ホームの避難については、こんな意見も聞いたことがあります。安全な場所での立地が大切というけれど、入居する際、空いていたら入るという現状なので、場所は選べない。また入居して大切なことは、災害時の対応よりも、日々心地よく接してくれるスタッフの方たちの対応。安全を重視するためにあまりに生活の場から離れてしまうと、地域で長く過ごしてきた高齢者の楽しみを奪うことにもなるというご意見です。

特養ホームの避難は、単純に答えを出せない問題が多くあります。そんな中でも防災と日常の両立をうまく図っている施設もあるので、次回ご紹介したいと思っています。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方