2019/09/25

企業をむしばむリスクとその対策

□解説:SNSの書き込みは簡単に特定される

SNSは気軽に情報発信・情報共有ができるツールのため、現在多くの人が利用しています。一方、その利便性と引き換えに、従業員のプライベートなSNS利用に端を発した炎上トラブルに巻き込まれてしまう企業が少なくありません。

不適切な投稿を行い、炎上に至ると、投稿した本人を特定してやろうという動きがネット上で始まります。ネット上には「特定班」と呼ばれる人たちが存在します。彼らは、何か起こった際にネットのさまざまな情報から当時者を特定することを趣味とするネット住民であり、その調査能力はプロの探偵でも舌を巻くともいわれています。「特定班」と呼ばれているものの、特別な能力を持っている人たちではなく、ごく「普通の人」たちなのですが、恐ろしいのは、その数が年々増加傾向にあることです。全国に存在する特定班の「数の力」で、本人特定作業が進んでいくのです。

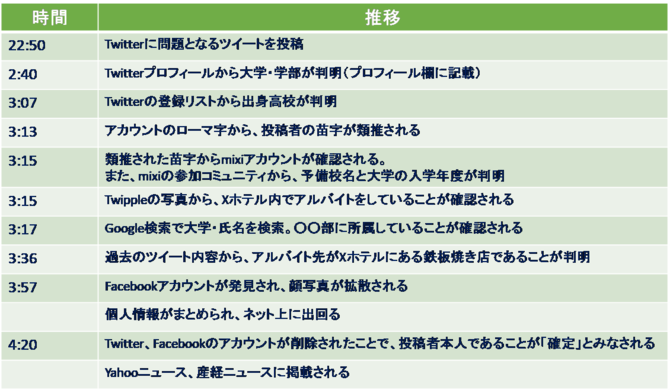

以下は、本人特定作業の一例です。

・ネット上に「魚拓」を取る

「魚拓」…当事者がアカウントを消したときに備えて証拠のツイートなどを保全しておくサイト。

・SNSの過去ログ(以前の投稿内容)を調査

・証拠保全しながらログをたどり、過去の書き込みから当事者のさまざまな情報を収集

・ 収集した情報を元に他のSNSのアカウントを特定し、さらに情報を収集

この調査の進行具合は、常に「2ちゃんねる」などの関連スレッドにアップされ、多くの特定班が情報共有しながら調べを進めていきます。全国に散らばる多数の特定班の「人海戦術」によって作業が行われていきますが、作業中に「これは専門分野だ」「ここは土地勘がある」といった「集合知」も加わり、猛烈な勢いで個人が特定されていくのです。事例にあるAさんの情報が特定されていく様子を時系列で見ると、以下のようになります。

【図1】本人特定までの時系列

その他の炎上した事例では、投稿者の勤務先名や住所、本人のみならず家族の写真やその勤務先、学校などを特定されてしまったケースもあります。

投稿者の勤務先名として名前の挙がった企業は、ブランドイメージや信用の低下、風評による売り上げの減少、場合によっては損害賠償等の支払いといった影響は避けられません。

□対策のポイント:従業員主体で考えさせる

現在、多くの企業でSNSに関わるリスクを従業員教育の題材に加えていることと思います。

もし従業員の一人が「誰かの名誉を傷つけるような発言を投稿する」「社会人として信頼を損なうような行為を投稿する」などして、そのことが公になった場合、炎上を招いたのが従業員個人であっても、彼らを教育・監督する立場にある企業がその責任を問われ、信頼を失墜してしまうのは多くの事例からも明らかであり、その結果として企業が被る損失や影響も大きなものになります。

そのため、企業としては「たとえプライベートの利用であったとしても、節度を持った投稿を心掛ける」「業務上知り得た情報はどんな内容であっても投稿してはならない」といった教育は十分に行う必要があります。また、過去に起きた事例を数多く説明し、危険な投稿とはどういったものか、を理解させることも重要です。

しかし、それ以上にSNSに関わるリスク教育の大切なポイントは「会社主体ではなく、従業員主体で考えさせる」という視点を加えることです。企業に損害が出る説明をするよりも、本人にどのような影響が起こるのかを説明した方が従業員の理解は進みます(いわゆる「ホラーストーリー」による教育)。上記の事例は8年以上前に実際に起きた有名なツイッターの炎上例ですが、投稿したAさんの情報はいまだにネット上で閲覧可能な状態にあります。過去の炎上の痕跡と一度特定された個人情報は半永久的にネット上に残り続けるのです。それによって自分自身はもちろん、家族も含めた複数の人たちが、長い間にわたり深く傷つき続けていくのです。

また、最近のSNSは、文章(テキスト)による投稿より、写真・動画による投稿が主流になりつつあります。写真や動画には、本人特定につながる情報がふんだんに盛り込まれることが多いため、「何が映り込んでいたら自分の本名や勤務先、住所、家族(勤務先や学校を含む)などの特定につながるか?」「(場所であれば)その写真や動画は、どこに居るのかが特定されてもいい所での投稿か?」という観点からの教育も行っていかなければならないでしょう。

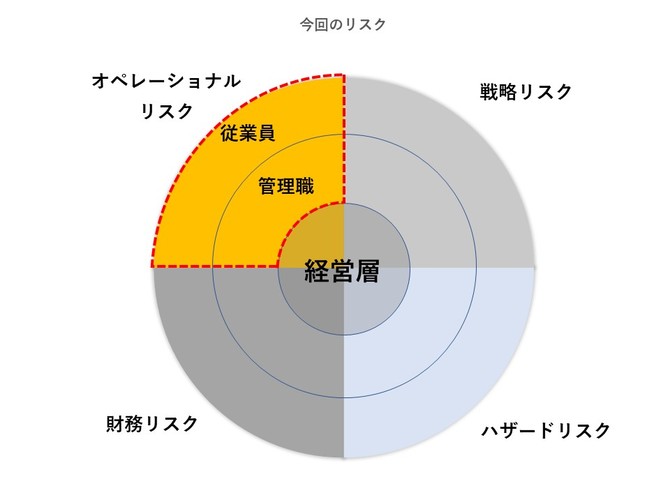

今回のリスク:主に管理職・一般社員の内部リスク

(了)

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/09

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方