2021/06/23

企業をむしばむリスクとその対策

□対策のポイント 傍観者意識をなくために

「見て見ぬふり」は、企業のリスクマネジメントに限らず、日常生活の中でもよく見られる現象です。特に、関係者が多ければ多いほど、見て見ぬふりをする人が多くなる「傍観者効果(=自分以外に傍観者がいる時に、人は率先して行動を起こさない)」は心理学の世界でよく知られています。

傍観者効果が起こり得る原因として、次の3つのことがいわれています。

多元的無知:他者が積極的に行動しないことによって、事態に緊急性はないと考えてしまうため

責任分担:こんなに多くの人がいるのだから、誰かがやってくれるのではないかと他者と同調することで、責任や非難が分散されると考えてしまうため

評価懸念:何らかの行動を起こしたとき、その結果に対して周囲からのネガティブな評価を恐れてしまうため

そして、見て見ぬふりをしない(=自分が傍観者にならない)ための具体的な対策として、

A)大勢を相手するよりも特定の人に対処を求め、「自分しか行動できる人間はいない」という意識を持ってもらうこと

B)周囲の評価を気にして「もしうまくいかなかったら……」と思わないよう、適切な対処方法を知っておく(教えておく)こと

が大切だといわれています。これを応用すれば、社内の問題に「見て見ぬふり」が起こらないよう「自分しか指摘・改善できる人はいない」という意識を持たせ、かつ「どのような方法で指摘をすればどういったプロセスで問題点が上奏され、その結果、改善につながるのか」の対処方法を具体的に周知しておくことは、企業のリスクマネジメントの実践においても大切なポイントになるでしょう。

また、A社の社内調査で明らかになったような例は、実は、リスクマネジメントを一生懸命に行えば行うほど見られてしまうものでもあったりします。「リスクを完璧に取り除こう!」という活動に必死になるあまり、意図的でない「誤ってやってしまったこと」「よかれと思ってやったこと」までもが、「企業にとってのリスクである」とされて、処罰の対象になってしまうような運用は、いざ問題が発生した場合、隠ぺいにつながりやすくなります。さらには「やらない方がまし」「言われた通りにやっていればよい」「余計なことはしない」いった意識を生み出しかねません。

リスクマネジメント活動では、確かにさまざまなルールを構築していく必要があります。しかし、それによって作られたルールが「前例踏襲」や「見て見ぬふり」の温床になるのでは、本末転倒です。リスクマネジメント活動で構築されるべきルールやマニュアルは、たとえ長年採用されてきたものであっても「現在の判断基準に焼き直し、妥当なものであるのか?」を評価して、改善、修正していくことも重要なポイントになります。

古い価値観や判断基準に基づき作られた社内の仕組みやルール・マニュアルを金科玉条のごとく振りかざし、その結果、今そこにあるリスクに対応しない・できない「形式だけの」リスクマネジメントにならないよう注意しなければなりません。

企業内にあるかもしれない「ブラックエレファント」にしっかりと対処しなければ、ゾウが暴れ回るごとく、社内が滅茶苦茶になるかもしれないのです。

今回のテーマ:「内部リスク」「経営者・管理職」

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

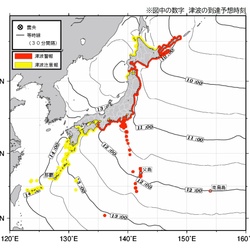

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/14

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

-

-

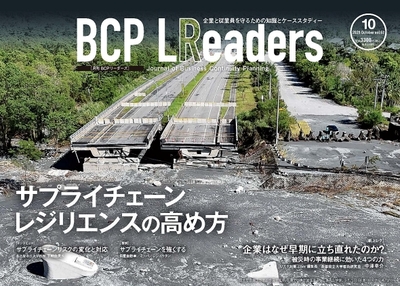

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/10/05

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方