2015/01/25

誌面情報 vol47

状況判断を鍛える!目的と使命の分析が鍵を握る

講師:鈴与株式会 社危機管理室室長 後藤大輔氏

危機発生時における状況判断は、迅速かつ正確であることが求められ、その判断の結果によって形勢が大きく変化する。しかし、特に初期段階においては、状況判断に十分な情報は入手しにくく、あいまいな情報も数多く入ってくるため、状況判断は極めて困難であることが想定される。切迫した状況下で情報も少ないなか、どのように状況判断をすればいいのか。本セミナーでは、元海上自衛隊幹部で現在、鈴与株式会社の危機管理室長を務める後藤大輔氏を講師に招き、危機対応における状況判断の考え方について学んだ。

状況判断とは何かを考える前に、私が自衛隊生活の中で、2011年の東日本大震災などを通じて経験したことをお話ししたいと思います。3.11が発生し、私たちはすぐに出港準備を整えました。当時、私は海上自衛隊の呉基地(広島県)で護衛艦3隻をまとめる隊司令として勤務していましたが、東北で地震が発生して津波が来ているという事をNHKのニュースで知り、直後に報告がありました。情報としてはニュース以上の内容はありませんでしたが、すぐに災害派遣に備えて出港準備を下令。出港態勢が完了したところで上官に報告したところ「全艦、準備でき次第出港せよ」との命令が下りました。この時点では現場に行って何をするかは分かっていませんし、どのような状況かも詳しいことは分かっていませんでした。しかし舞鶴、佐世保、呉などの基地から東北へは、船で行くと数日かかります。とにかく出港し、現地に向かいながら情報を収集するという判断です。

通常であれば、災害派遣要請を受けてから出港するのですが、災害派遣要請も上司からの出港準備の指示もない状況下で、なぜ出港態勢を整えたのか。被害状況も明確ではないのに、上官はなぜ出港命令を出したのでしょうか。これは災害時にどのような判断をしたのかという1つの例です。

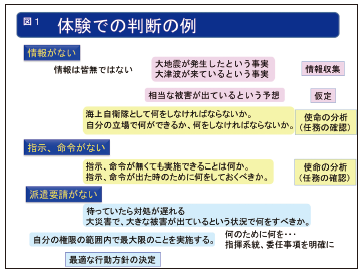

「情報がない」時の状況判断

一般的に「情報がなければ判断は下せない」と考えられていますが、「まったく情報がない」ということは考えられません。東日本大震災の被災直後は、詳しい情報はなかなか入手できませんでしたが「東日本で大地震と津波が発生している」という事実はテレビで把握できました。これが情報です。これだけの災害ならば相当な被害が出る。海上自衛隊として何をしなければいけないか、自分の今の立場で何をしておかなければいけないのかということを考えた結果の行動だったと思います。

まず、図1の「情報がない」という項目で「大地震が発生した」「津波が来ている」という情報のみで何を考えるか?その情報に基づいて海上自衛隊としては何をするか(すべきか)?そのために、自分は今の配置で何をしておかなければならないかという事を考えて仮定して、自分の使命は何かを確認し、行動を起こすのです。指示や命令が無くても、使命を分析することにより「命令がなくても実施できることは何か」「自分の権限のなかで実施できることは何か」「指示命令が出た時のために何をしておかなければいけないのか」を確認することができます。

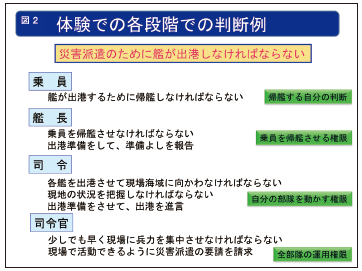

図2は各階層での判断の例です。艦を出港させるためには、それぞれ自分の立場で何をすればよいかを考えて行動します。まず乗員は大きな災害が発生したという事実を知り、艦が救援活動のため出港する可能性が高いという判断をして帰艦します。艦をあずかる艦長は、自分の権限で乗員を帰艦させて、出港準備を整え、上司の司令に報告します。準備が整った部隊の司令は、上官である司令官に出港を進言します。司令官は救援活動のために少しでも早く現場に隊員を集中させるために、準備が整った部隊にすぐに出港を下令し、準備ができていない部隊に対しては準備出来次第出港することを命じ、他機関などとの調整を実施します。

このような状況の中で適切な指示・命令を出すために必要になってくるのが、「情勢判断」です。

誌面情報 vol47の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方