2020/10/13

危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識

川ごとのリードタイムの調べ方

洪水予報は基準となる各水位を超過しそうなとき、あるいは超過した時などに発表されるものでした。ではその基準となる水位はそもそも何で決められているのでしょうか? この問いとリードタイムを調べることは実はとても密接に関係してるので、先に基準となる水位の決め方について触れたいと思います。

洪水予報を発表する基準として使われる水位は、「地域の住民が避難するのにどの程度の時間を要するか」という視点をもとに組まれています。また、それだけではなく、対象とする河川の水位が上昇する速度も考慮され、過去に河川が急上昇した事例などが水位設定の検討の際に使われます(注1)。

基準となる水位が決められていくプロセスをイメージしやすくするために、一つの例に過ぎませんが、今から20年弱前に私が自治体の防災担当として避難を呼びかける基準の水位を河川管理者(国)とともに検討した経験を述べたいと思います。

その検討の場には、国側は過去の台風などで河川が上昇した際のグラフ(横軸に時間、縦軸に水位を取ったグラフでハイドログラフと呼ばれるもの)をそろえてきていました。そして私たちに対して、河川決壊に備えた避難のために何時間程度の余裕を確保したいか尋ねてきました。地域住民に避難の必要性を周知するための時間や避難所までの移動時間などを勘案した時間(A時間とします)を伝えると、国側の担当者は鉛筆と定規を取り出し、過去に最も水位上昇が早かった事例のハイドログラフに何やら直線を書き込み始めたのです。

その直線は水位が急上昇した時の傾きに添えられ、堤防の一番上に当たる水位のところまで伸ばされていました。そしてこの直線を手がかりに、堤防が最も危険になる時間のA時間前の水位の高さを確認したのです。そのような過程を経て検討したA水位が、結果的に当時の避難勧告発表の基準となりました。なお、近年最速レベルの河川上昇の事例が検討の中で使われたのは、将来同じようなスピードで河川が上昇したとしても避難に必要なA時間は確保できるだろうという安全側に立った判断からでした。

上記の例は20年近く前のことであり、検討方法の詳細は各自治体や各河川管理者によって異なっているかもしれません。しかし、リードタイムや河川の上昇率を考慮する発想は当時も今も同じです。

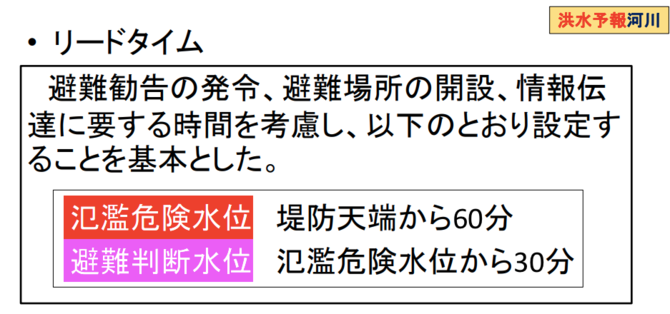

このような過程を経て各水位が設定されていくので、リードタイムを知るためには水位の設定根拠を見ていけばよいことになります。しかし残念なことに、リードタイムとしてどの程度の時間が想定されているのかという情報はほとんど一般公開されていないのが現状です。下の図のようにリードタイムに関する情報がインターネットで公表されている場合もありますが、そうした例はごくまれです。

このため、各水位や各情報が想定するリードタイムは国や都道府県などの河川管理者に直接確認するのが一番早いと言えます。国土交通省が管理する河川では事業者向けの情報提供窓口を設置しているので気軽に尋ねてみるとよいでしょう(注2)。可能であればリードタイム設定の背景にある過去の出水事例も聞きたいところです。その事例の水位上昇のグラフ(ハイドログラフ)も入手できるようであれば、ぜひ入手しましょう。その事例こそ近年で最悪の事態である可能性が高く、次回の大雨で水位が上昇する際の状況判断に役立てることができるからです(「過去の事例よりも今回の方が悪い」「今回の方が水の出方が急だ」といった判断など)。

危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方