2014/03/25

誌面情報 vol42

世界最速の高齢化社会を逆手に

もう一つ重要なのが長寿です。これは人類、社会のチャレンジと言えます。

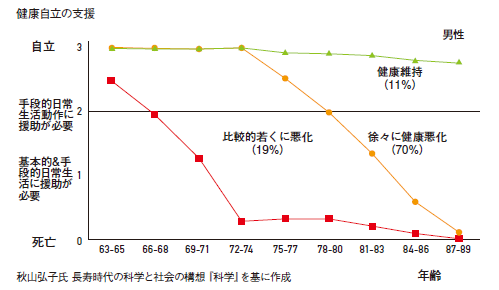

IPS細胞の山中伸弥さんなどの研究成果も凄いけれど、秋山弘子さん(東京大学高齢社会総合研究機構特任教授)が、6000人の高齢者を20数年追いかけて、どうやって自立性を失っていくか調べたデータもそれに匹敵するぐらい凄いです。それによると、7割の人は70代の後半になって落ちていく。階段を登れなくなるとか、歩くのが億劫になり、最後に動けなくというふうに徐々に落ちていくのです。また11%の人は、お医者さんの日野原重明さんのように高齢になっても元気で落ちない。つまり、およそ8割の人たちは長期の介護にならないということです。だから、高齢社会は介護社会というふうに括るのは間違いです。

要介護者の多くは、脳溢血や脳梗塞などによるものです。それは断熱の悪い家が1つの原因なのです。お勝手やトイレが寒く、そこに行き来するたびに心臓がバクバクするからです。そこで冬に倒れる。東京の救急車の出動回数とその原因を調べると大体その原因は明らかです。そういう人たちが長期の介護になっています。だから、先ほどの断熱住宅は、エネルギー的側面からも重要ですが、QOLの面からも極めて重要です。

誇りある人生のための支援と自立促進

要介護となった場合の支援と自立促進も重要です。脳のニューロンは、パルス状の電気信号を出しています。筑波大学山海研究室が開発したHALというロボットは、人体の表面に漏れてくる電流を検知して身体の動きを支援します。目が見えるのは、カメラのフィルムのような役割をする網膜に映った情報を神経がキャッチしているからです。

この原理を応用すると、目が見えない人でも、特殊なメガネをかければ見えるようになる時代が来ます。そうした技術を本気で開発している研究者が慶応大学にいて、かつては明るさの認識しかできなかったのが、もう形まで認識できる技術が開発されています。この技術の方が、山中先生のIPS細胞を使った再生医療より早いと思います。人間は、頭が機能している限り、自立できます。そのためのテクノロジーは必ず開発できます。

人間の尊厳という点からみても、これは非常に重要なことなのです。

医療も変わるビッグデータの活用も

これから、医療は随分変わっていくと思います。最近は原因不明の病気が多い。腰痛とか、うつ病とか、アトピーとか、膝痛とか。腰痛なんて8割の原因が不明です。夏樹静子の小説「椅子が怖い」では、最終的に腰痛緩和にうつ病の薬が一番効いたとありますが、8割の原因不明の腰痛の相当部分が脳にあるという話もあります。お医者さんに行っても、原因が分からないものが増えてきています。

こうした問題にこそ、人工知能やビッグデータの活用が必要だと思います。そのためには、情報提供に関して、皆さん個々人の協力が必要になります。自分は腰痛だけど、こういうことをしたら、こんなものを食べたら、症状がこんなふうに改善されたとか、運動したらいいと言うので、やってみたら逆に悪化したといった情報が必要なのです。そうした情報を個人から大量に集めることに協力していただきたいのです。収集した膨大なデータをビッグデータとして活用することで、食事や運動療法サービス、保険など、多様な新しいビジネスが生まれくるはずです。

創発型のまちづくりを

これからの復興に求められるのは、創発型のまちづくということではないりでしょうか。産業革命から、私の言葉で言うとプラチナ革命へ。物量の充足からクオリティ追求へ。規格化から多様化へ。供給側が決めるのではなく、需要側が決めるモノづくりやサービス創造へ。そして、そうした変革と連動したまちづくりには、ベンチャーをどんどん起こしていくことが必要です。大きな企業が残ってくれるのは有難いけれども、QOL追求による新しい需要を創っていくには、ベンチャーのような発想力や機動力が必要です。加えて、市民、産官学という連携が働くカタチではないかと思います。そういうものの萌芽が全国各地で出てきています。

宮城県の岩沼市では、建幸サイエンスパークという概念のまちづくりを進めています。住民が参画して健康医療データを集積し、健康医療産業のクラスターをつくっていこうとしています。

釜石市では、サステナブル釜石復興プランに基づいて、多様な再生可能エネルギーを使った分散型発電網を創っていこうとしています。太陽光、風力、小水力とバイオマスに地熱が加わると完璧です。

岩手県の葛巻町では、成長速度が非常に早い微細草類を培養して、バイオ燃料や健康食品、医薬品を開発するなど、新しいビジネスを創ろうとしています。

福島県南相馬市のソーラー・アグリパークは、津波被災地を使った太陽光発電所と植物工場を舞台に、子どもの体験学習を組み合わせて、非常に贅沢なまちづくりの試みにチャレンジしています。

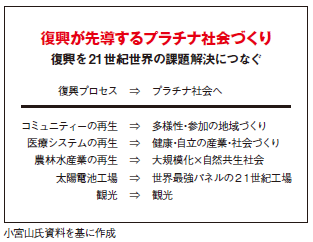

東日本大震災からの復興を21世紀の世界の課題解決につなげたいと思います。その象徴として、プラチナ社会という考えを申し上げました。

地域コミュニティーや地域医療、観光、農林水産業の再生にしても、被災前の復興にとどまらず、医療で言えば健康や自立、農業であれば、大規模化や自然再生といった21世紀の諸課題の解決の視点を踏まえたより付加価値の高い復興につなげて行きましょう。

宮城県内には今度、世界一価格の安い太陽光発電のパネル工場が建設されます。これにより、21世紀に向けた地域づくりの象徴にもなることを期待します。

これからは、美しい松島湾、素晴らしい温泉、それらに加えて、21世紀の工場を見たい、21世紀の地域の人たちの暮らし方を見たい。復興を契機とした21世紀のまちづくりは、世界に発信できる観光の最高の魅力にもなっていくはずです。

---東北4県が2月14日に、東京商工会議所で開催した東日本大震災フォーラムの基調講演「復興から日本再生へ復興が先導するプラチナ社会づくりより

誌面情報 vol42の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方