2014/11/25

誌面情報 vol46

電力はピーク時の半分が1カ月以上

首都直下地震によるライフラインと交通施設の被害想定では、電力はピーク時の需要に対して半分くらいしか供給されない期間が1カ月以上も続きます。従来の想定は1週間で復旧でしたが、東日本大震災の経験を踏まえ1カ月では完全には復旧できないとした点に特徴があります。通信も停電の影響を受け、かなり不自由になります。ところによっては計画停電などの需要抑制の実施により、供給がさらに抑制されるはずです。

主要幹線道路は緊急輸送として1、2日は使えません。その後の数日間は大渋滞が発生し続けます。警視庁は東日本大震災の経験から、従来は環七より内側の道路は全面通行禁止でしたが、環七の外に出る車両に限り通行を可能にしました。ただし、どこにも書かれていませんが新たに車に乗り込んで環七の外に移動してはいけない前提による規制になっています。この条件を用いて私たちでシミュレーションを行ったところ、地震直後に時速5キロ未満の渋滞が発生。一般道の大渋滞は24時間後もほとんど変化しません。緊急輸送路は空いてきますが、多くの人は使えません。その影響で一般道の渋滞が続きます。

外出した人の5割が帰宅できず

新幹線と地下鉄は普及までに少なくとも1週間。在来線や私鉄は1カ月以上止まったまま。避難者の720万人は都区部の約4割に当たります。帰宅困難者は約800万人で、外出した人の約5割が帰宅できません。災害廃棄物も東日本大震災の3、4倍が見込まれています。

帰宅困難者のシミュレーションでは、発災後数時間で一斉に徒歩帰宅をすると、満員電車のような大混雑が道路上で数時間続きます。そこでは人的被害が発生する可能性が十分に考えられます。 国が首都直下地震として考えているのはまずはM7クラスの地震です。M8クラスの大正関東地震タイプの対策を無視していいのではなく、長期的な視点が必要な街づくりや人づくりにはしっかりとした対策が求められます。南関東全域で起こりうるM7クラスの地震は、今後30年で70%の発生確率だといわれています。突きつけられているのは、猶予が残されていないという現実です。

新被災想定を踏まえたBCP対策のポイント

三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 主任研究員

石井和氏

まず、BCPと危機管理の関係について改めて整理しておく必要があると考えています。

これまでのBCPは複雑な危機を避け、シンプルな被害条件の下、検討してきしました。その結果、いくつもの想定外を作り出してきました。しかしながら、前提条件が崩れ、計画通りにいかないのが実際の危機です。BCPを発動すべき状況こそ危機なのです。危機の中でBCPをどう機能させるか、危機管理としてBCPを考えていかなくてはいけません。

例えば、都心南部直下地震が発生したらBCP通りに行動できるでしょうか。BCPの発動と実行を阻害するトラブルは必ず起きます。机上の被害想定を見て、対策の立てやすい部分だけをつまみぐいするのは非常に危険です。危機管理の視点で、阻害要因を洗い出してみてください。東日本大震災のときに事業所の指示で従業員が屋上に避難したところ、津波に襲われ犠牲者を出した七十七銀行女川支店の例があります。これは訴訟問題になっています。裁判結果はどうであれ、BCPを策定しても従業員の命を守ることができなかったのであれば、危機管理としては失敗です。

危機管理で重要なことの1つに、有事の判断があります。有事に決断すべき事項をぜひ洗い出しておいて下さい。例えば発災3日間で下す決断事項をピックアップします。災害によって変わるので正解はありませんが、事前の論点整理は必ず役立ちます。BCPで対応できないポイントも見えてくるはずです。その上で、誤った決断を下さないように事前に判断基準を決めておくことが必要です。危機管理とBCPを連続性をもって考えることが重要です。

BCPの前提条件をどう設定する

内閣府から発表された首都直下地震の被害想定を受け、BCPの前提をどこに設定するのか悩んでいる企業は多いのではないでしょうか。

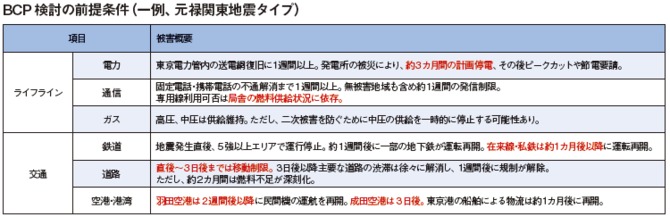

M7クラスの地震か、200~400年間隔で起きているM8クラスなのか、既往最大相当の元禄関東地震タイプにまで備えるのか。本来備えるべき対策のレベルは業種によっても異なるはずです。

いずれの想定においても鍵を握るのは電力や通信などのライフラインです。

例えば元禄関東地震タイプの地震が起こったら三菱総研の独自想定では、湾岸地域の火力発電所が被害を受け、最悪のケースで発災直後の供給力が平時の約40%にまで落ちる。数カ月経っても十分には回復しません。電力需要との見合いで言うと、数カ月間は需給に大きなギャップが生じるはずです。そうなると、計画停電が長期間続くことにもなりえます。

電力が足りないと、当然、通信にも影響が出てきます。通信をつなぐ中継局は停電で使えなくなります。非常用電源があっても燃料が3日ほどしかもちません。その後は燃料供給を行うことになるのですが、首都圏に非常に多くある中継局は災害後の混乱の中で維持できるのか、想像してみてください。仮に元禄関東地震タイプを前提とするならBCPにこのような被害想定を織り込む必要があります。

首都が危ないなら西日本はどうか。南海トラフ地震でも同様の検討を行うと、数カ月の計画停電は起こりえます。地震そのものの発生確率の違いはありますが、南海トラフ巨大地震の場合も同じような電力の問題が起こる可能性はあるのです。

火山で大量降灰

昨年度から国も検討をはじめたのが火山です。降灰による被害としてはさまざまなものがあります。例えばイメージしやすいのは道路の通行支障。スリップや視界不良の問題で道路の通行がままならない状況になります。また、電力供給にも支障が出ます。というのも灰は濡れると通電して配線をショートさせてしまう。また、灰によって発電所のフィルターが目詰まりを起こしやすくなり、もしフィルターの交換を怠れば発電が止まることが指摘されています。個々の建物の空調も同じ理屈で止まります。降り積もった灰の重さも問題になります。同じ体積だと重さは雪の約5倍になります。

BCPを考える上で改めて確認して欲しいのは、本社やデーターセンターなどの主要拠点やバックアップ拠点が災害に持ちこたえられるのかどうかです。直下型地震、海溝型地震と津波、河川氾濫、火山、原子力発電所などの災害別に検討します。拠点の頑健性を評価するポイントは、拠点が立地する土地柄いわゆる「ロケーション」と、建物や設備等の「ファシリティ」、そして従業員が参集できるかどうかという「アクセス」にあります。それぞれの拠点にハザードを当てはめてみてください。ここで見落としてはいけないのが、外部環境による拠点への影響です。電力や通信、道路状況などについて、外部環境がどうなるのかというシナリオを当てはめて考えなくてはなりません。

ある金融機関では大地震や水害、原発事故までを考慮し関東にあるデーターセンターを移しました。元禄関東地震クラスの地震を検討して、電力の供給問題や財務的影響が大きいと判断してバックアップを関西に構築した保険会社もあります。BCPにおいても、拠点配置や運用戦略を真剣に考える時期に来ているでしょう。

地域の強靭化との関係

最後に、これからのテーマとして、民間企業がいかに地域の強靱化に関わるのかということがあります。民間企業の力なしに地域の強靱化は語れません。東京のように災害リスクの高い地域でも、民間企業が多いとインフラ投資が行われ、街がより強くなります。企業の設備や優秀な人材が強靱化には必要です。今後は企業の地域貢献を評価する動きが出てくるでしょう。

逆も然りで、企業の独りよがりのBCPだと足下をすくわれる可能性があります。発災直後に従業員も被災し、地域では消火活動や医療救護、食料の配給が地域で展開されている中で、設定した1カ月後の工場再開に向けてすぐに動けるか。地域の復旧と企業の復旧を整合させながら事前準備を進めていく必要があるでしょう。これからの企業のBCPは地域と会話しながら進めてほしいと思います。

誌面情報 vol46の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方