2013/09/25

誌面情報 vol39

-->

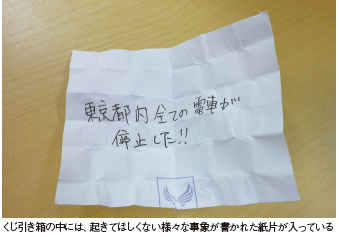

起きたら困る事象をボックスに投稿

箱の中には、く折りたたんだ紙片小さがたくさん入っている。開いてみると、

・呉工場で火災が発生した

・東京都内すべての電車が停止した

・隣接するマンションがB棟に倒れてきた

・中国で黄砂が異常発生した

など、「こんなことが起きたら困る」というさまざまな事象が書かれている。ざっと数えても60以上。推進チームのメンバーが、想定できるあらゆる事象を書いて投稿しておいたものだ。

自然災害だけではない。某国から東京に向けて核ミサイルが発射された、毒ガステロが発生したといった事象も入っている。

同社ではすでに、BCPはもちろん災害対策に関する初動計画や手順書も用意されている。ただし、地震以外の災害が発生した時、どれだけ対応できるかは十分に検証できていない。検証しようと思えば、その都度、シナリオをつくり訓練を実施し、課題を洗い出すといった作業が生じる。加えて、社長からも「あらゆる事象に対応することを想定してBCMを見直してほしい」との指示が出されていたという。

こうした状況の中で開発されたのが「くじ引き箱訓練」。使い終わったティッシュ箱を使っているだけのきわめて単純なものだが、これにより、実践的な訓練ができ、既存の計画や手順書の過不足を見直し、評価し、改善し、修正をかけられるという。

やり方はこうだ。

「くじ引き箱」を囲んでBCP推進チームの4人ほどのメンバーが立ち、箱から紙を引き、選んだ事象について立ったままで対応策を考え、ホワイトボードに書き出していく。例えば、「富士山が噴火しました。何をしなければいけないか」・・・・。考える時間は15分ほどだ。

①思い浮かんだことを、優先順位に関係なく、とにかく書き出す。

②書き出したものについて、優先順位や、誰がやるのか、より具体的な対応策を考える。例えば、従業員への安全確保の呼びかけ、支社などの停電状況の確認、降灰状況の確認、火山灰を館内に入れないための対策など。

③わからないこと、かもしれない(曖昧な)ことは、チェックして後から調べる。本当に必要かどうかも確認する。

④対応策ができたら、②で考えた順番に従って再度対応をしてみて、優先順位や対応の内容を確かめる。

ケースを記録に残し、智恵を絞り出す

「とにかく経験を積んでいくことがポイント。いろんなケースを考え、それを記録として残す。そうすれば、その事象の実用的な手順書ができあがり、行動に移せるようになります。自分たちが、その事象に対して、また会社の設備や仕組みに対してどれだけ知らないか、ということも気付かせてくれます。例えばテロのようなこれまで考えたことのない事象にも興味が持てるようにもなります。ふだんからいかに智恵を搾り出せるようにしておくか、それが災害対策を考える人間に求められているパフォーマンスなのではないでしょうか」(渋谷氏)。

従来は演習のお膳立てや準備を考えることに半年間もかかることがあったが、これをやることで、準備時間がゼロですむようになったという。

初動の確認だけではない。例えば、地震用の演習を作る際に、発生1時間後、2時間後、1日後に起きてほしくないことを書いて入れておけば、それが時間経過ごとの訓練になる。 複数の対応部門を含めて実施するなら、それぞれの部門ごと「くじ引き箱」を用意して、同じように起きてはほしくない事象を書き込めばいい。

一般的に、演習のシナリオをつくる場合、どうしても一つの災害事象ですべての部門の対応を評価しようとするため、シナリオの設計に無理がかかる。その結果、時間をかけて演習してみても、途中で不満が出たり、無理にシナリオを進めようとすることで現実感が損なわれたりする。何より、本来もっとも訓練をしなくてはいけない災害対策本部メンバーが、こうしたシナリオづくりに大半の時間が割かれてしまうことになる。時間をかけず、あらゆる局面に応用でき、自分たちの災害対応力を高められるようになるというのがこの演習の最大のメリットだ。共通の「直後行動」が導き出された この演習を繰り返しているうちに、同社では、あらゆる事象について初動計画より前にやるべき「直後行動」が必要なことに気付いたという。

「直後行動とは、地震発生時に、ある場所が被災した場合に、その現場で何をすべきかを表現した言葉です。まず、従業員一人ひとりが自分の身の安全を確保します。その後、対策本部で実施することに優先順位をつけました」。

直後行動は、まっ先にやることは赤、次にやることは黄、3番目にやることを緑と色分けし、何をするかを誰が見ても分かるようにした。

■赤(第1にやるべきこと)

・指揮者の決定

・来館者の避難誘導と安全な案内

・負傷者の確認と対応 など

■黄(次にやるべきこと)

・社外・出張者の安否確認

・トイレの確保・社外にいる従業員の帰宅司令

・公共交通機関の確認 など

・管内の危険箇所の確認

■緑(3番目にやるべきこと)

・社内の宿泊態勢

・帰宅従業員の支援 など

複雑なものではなく、BCPの初動対応を、より明確にしたものだ。さらなる応用で複合型災害対応も 「最初の頃は、ホワイトボードに書き出す際、立ち止まっている時間が多く、どうまとめるかで悩みましたが、次第に事象がパターン化されるようになりました」(渋谷氏)。

最近の訓練は、複合型の災害対応だ。やり方は簡単。くじ引き箱から2枚の紙を同時にひくだけ。

「継続は力なり」とは言うが、それは継続できる仕組みがあってのこと。同社では現在、「くじ引き箱訓練」を、支社や工場などでも取り入れており、各々の職場で、それぞれの手順書を検証するために自由にアレンジしてもらっている。

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方