2020/05/08

知られていない感染病の脅威

試験管内実験でのIBウイルスの変異の確認

様々な動物にコロナウイルス感染病が存在し、また数多くの動物種からコロナウイルスは分離されるのですが、一般的には、コロナウイルスの宿主域は限定されており、動物種を超えての感染は起きないと言われてきました。教科書にもそのように記載されています。

しかし、今回の新型コロナウイルス、SARSウイルス、MERSウイルスの起源はすべてコウモリにあり、いろいろな種類の哺乳類間でのウイルス伝播が起きた末に人にまで感染が及んだ動物由来感染病(人獣共通感染病)と考えられています。したがって、考えられているほどコロナウイルスの宿主域は狭くないのではないかと筆者は予想しています。

30年以上前、鳥類のコロナウイルスであるIBウイルスの詳細な宿主域は分かっていませんでした。人を含む哺乳類にも感染する可能性を筆者は考え、宿主域を調べることに関心を持っていました。最初に、試験管内実験から手をつけました。

その当時、IBウイルスは鶏に感染する鳥類のウイルスであるから、ウイルスの増殖は、発育鶏卵、鶏腎細胞という鳥類由来の細胞でのみ可能と考えられていました。そこで、このIBウイルスの本来の宿主ではないほ乳類由来の細胞で増殖するか否か調べました。いくつかの種類のほ乳類由来の培養細胞を調べたのです。

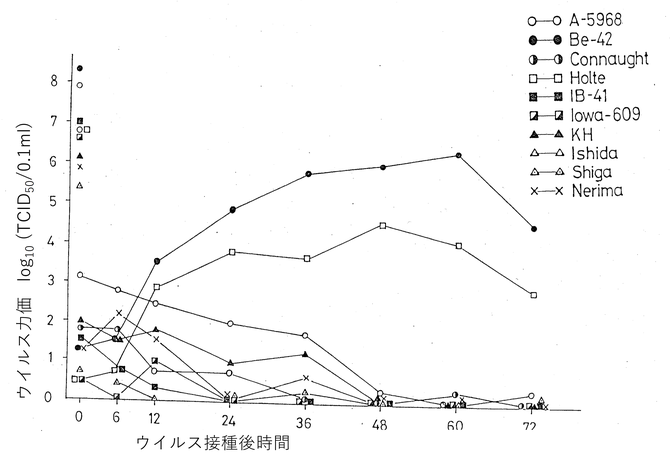

その結果、ハムスターの腎臓由来の細胞であるBHK-21細胞で、増殖できるIBウイルス株のあることが分かりました[図3]。IBウイルスの最古の株と考えられる1930年代にアメリカで分離されたBeaudette-42(Be-42)株がその一つでした。そこで次のステップとして、このウイルス株を、BHK-21細胞で増殖を繰り返すことにより、抗原性を変化させるかもしれないと考えました。

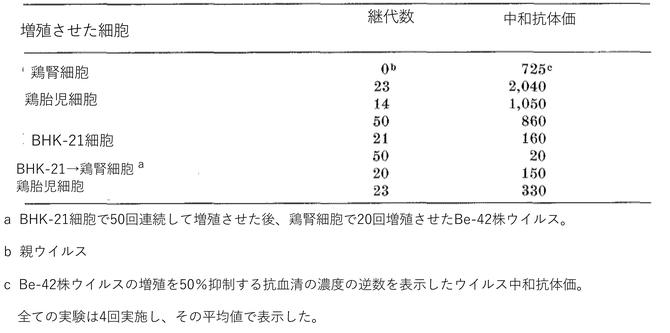

BHK-21細胞でIBウイルスBe-42株の増殖を繰り返しました。そして、その間にこのウイルス株の抗原性に変化が生ずるか否かを、ウイルス中和試験(前々回参照)により調べました。その結果、21回BHK-21細胞で増殖を繰り返したところ抗原性は変化しました。

50回まで増殖を繰り返したところ大きく抗原性は変化しました。すなわち、本来の宿主ではないほ乳類由来の細胞で累代継代したために抗原変異が起きたのです。この変異したウイルスを鶏由来の鶏胎児細胞でさらに増殖を繰り返したところ、抗原性は元に戻ってきました[表1]。

次に、このBe-42株に対する免疫血清を新たに作成し、Be-42株を完全に中和して感染力を消滅させる抗血清の濃度を調べた後、ウイルスの感染力を完全に消滅させる手前の濃度の抗血清存在下でこのウイルス株を連続して増殖させました。免疫圧力をこのウイルスにかけて変異を誘発したのです。その結果、わずかな継代で、このウイルス株を完全に中和させるためには、非常に高い濃度の抗血清が必要になりました。すなわち、このウイルス株は、免疫圧力を加えられることにより抗原性が大きく変化したのです。

以上の実験から、鳥類のコロナウイルスであるIBウイルスは、少なくとも試験管内では哺乳類由来の細胞で増殖することができ、その細胞で増殖を繰り返している間に変異を起こすウイルスであることが証明されました。

残念ながら、IBウイルスが哺乳類に感染できるか否か、動物を用いて調べるまでには至りませんでした。

知られていない感染病の脅威の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方