2020/01/06

気象予報の観点から見た防災のポイント

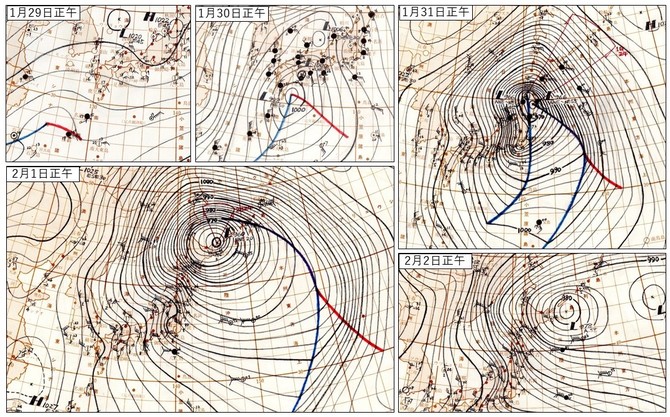

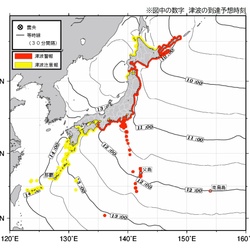

図1に、1月29日から2月2日までの天気図を改めて示す(時刻はいずれも正午)。29日、東シナ海に前線波動が見られる。その天気図時刻の3時間後(15時)には、温暖前線(赤)と寒冷前線(青)の連結点に1010ヘクトパスカルの低気圧が発生した。この低気圧は毎時40キロメートルぐらいの速さで北東へ進みながら発達し、種子島付近を経て、30日正午には九州の南東海上へ進み、中心気圧は998ヘクトパスカルまで下がった。

ここまでは、ごく普通に発達する温帯低気圧で、特段珍しいわけではない。しかし、その後の経過が違った。冒頭にも掲げた31日正午の天気図は、前日とは大きく様変わりし、巨大な低気圧が日本列島を飲み込んでいる。低気圧は東北地方にあって、中心が2つ認められる。中心気圧は966ヘクトパスカルを示しているから、前日に比べ32ヘクトパスカルも下がったことになる。

最近、「爆弾低気圧」という言葉を使う人が増えてきた。何もないようなところに突然現れて、移動しながら急激に発達する温帯低気圧である。天気図上でそれを見ると、まるで爆弾が炸裂するかのようであることから、その名が付いた。しかし、そのような粗野な言葉を使うのはいかがなものかというわけで、気象庁は使用を認めていない。それはともかく、「昭和45年1月低気圧」は「爆弾低気圧」そのものであった。図1を見ればそれがお分かりいただけよう。

陸上を進んだ低気圧

この低気圧は、九州の南東海上に達した後、スピードを毎時50キロメートルぐらいに上げ、室戸岬付近を通って、30日21時ごろ紀伊半島に上陸した。気象庁は「上陸」という用語を台風にしか定義していないが、ここではあえてこの表現を用いる。この低気圧は伊勢湾を渡るとき、いったん海上に出たが、その後はまた本州の陸上を進んだ。これが、この低気圧の特異な点の一つである。日本付近を通る低気圧は海上を進むものが圧倒的に多く、長い距離にわたって陸地を通ることを避ける傾向にある。なぜかといえば、陸地は水蒸気の供給が少ない上に、風の妨げとなる山などの障害物が多く、運動エネルギーを浪費する場所だからである。低気圧の通過コースによって、「南岸低気圧」「日本海低気圧」といった分類がなされるゆえんである。

しかし、「昭和45年1月低気圧」は本州の陸上を進んだ。その理由は、低気圧を顕著に発達させる場が本州上に形成されたから、ということになる。偏西風の流れの中で形成される低気圧発達の場が、通常は低気圧の発達にとって不利であるはずの本州上に形成された。それも、並みの発達ではなく、顕著な発達の場が形成された、ということなのだ。そうなると、低気圧はお構いなしに本州の陸地に進入してくる。台風が上陸して陸地に進入するのは、台風の渦が強いからだ。同様に、類いまれな発達をする本当に怖い低気圧は、このような経路をたどることがある。「低気圧は海上を進む」という経験則は通用しない。

ただし、低気圧が本州の陸上を進む場合でも、脊梁山脈の稜線上を進むことはなく、どちら側かに寄るのが普通である。そして、稜線の反対側にも気圧の低い部分(副低気圧という)ができ、稜線を挟んでピーナッツのような形で並行して進むことが多い。図1の30日の天気図で、若狭湾沖の日本海に見られる1006ヘクトパスカルの低気圧がそれであり、31日の天気図で青森県津軽地方に描かれた966ヘクトパスカルの低気圧に至る。ここでお気付きのように、「昭和45年1月低気圧」の場合、中心気圧の24時間降下量は副低気圧の方が大きく、31日正午までの24時間に40ヘクトパスカル下がっている。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/14

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/10/05

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方