2016/09/23

業種別BCPのあり方

ガス業のサプライチェーン

ガス業のサプライチェーンは、一次基地、二次基地およびその下流に分けることができる。LPガスも都市ガスも、まずは産油国、産ガス国から大型専用輸送船により日本国内での受入れを行う一次基地まで輸送される。都市ガスの場合は、一次基地から消費者に供給されることもあるが、ほとんどのLPガスと一部の都市ガスは、主に内航船により二次基地まで輸送される。そのあとのフローは事業者により異なる。

LPガスは、タンクローリーで二次基地から充填所に輸送され、LPGシリンダーに充てんされる。約1,100の卸売事業者は、多くの場合、このLPGシリンダーの形で約21,000のLPガス小売り事業者に供給を行っている。

つまり、LPガス小売り事業者は、充填所から消費者までのLPGシリンダーの輸送部分を担っていることになる。簡易ガス事業者もほとんどの場合この卸売事業者から供給されたLPGシリンダーをガス発生設備に据え付け、導管を経由して消費者に供給しており、ガスの仕入れという観点では、ほぼ同様の事業形態である。

一方、都市ガスはいくつかのパターンがある。まず首都圏、近畿圏、中京圏を供給区域とする三大事業者は、多数の一次基地、ガスを輸送する大規模な導管網を自ら保有している。そのほか、6事業者が大型LNG輸送船を受け入れる基地を1~ 2カ所保有している。残りの事業者は、導管を通じてガスを仕入れるか、タンクローリーや鉄道貨車によりLNGを仕入れるかのいずれかにより、ガスを消費者に供給している。

都市ガスは、原材料のほとんどが天然ガスであるものの、品質調整のためLPガスを一部加えたり、ガス漏れ早期発見のためにおいを付けたりする加工を行う必要がある。これらの加工設備は、一次基地、二次基地いずれにも設置されているが、これら設備への被害は、供給中断に直結することになる。

LPガスは、消費者までLPGシリンダーの形で輸送されているため、緊急事態における点検が短時間で済み、導管の健全性が確保されていることがわかれば直ちに供給が再開できる。被害が大きい地域でも消費者ごとに復旧を勧めることができる。

一方、都市ガスは、供給設備として導管網が健全であることが供給の前提となる。この導管網は高圧、中圧、低圧の3 つがあり、消費者への供給はほとんどの場合低圧導管網から行われている。

都市ガス事業者では、この低圧導管網をいくつかのブロックに分割して管理しているが、このブロック内のすべての導管が健全であることを確認するまでは、原則として供給が再開できない。

被害が大きい地域では、このブロックをさらに細かく分け、分割されたサブブロック内にあるすべての導管の健全性を確認してから供給を再開するため、復旧には一定の時間を要することになる。

過去の震災におけるLPガス関連の被災事例

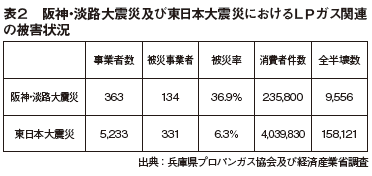

阪神・淡路大震災および東日本大震災における事業者および消費者の被災件数を表2にまとめた。

消費者の被災率は約4%と同じだが、事業者の被災率は大きく異なる。この背景には阪神淡路大震災が、直下型地震によるものであり、その被害の多くが火災によって生じたことと、東日本大震災は海溝型地震によるものであり、その被害の多くが津波によって生じたという点が影響している。

LPガス関連の被災事例というと、ガスの漏洩による爆発がイメージされるが、実のところ、阪神・淡路大震災、東日本大震災ともに、LPガスの漏洩による被災事例はそれぞれ1件のみ報告されている。

阪神・淡路大震災では、兵庫県内の家屋内の配管が継ぎ手部分から破損し、出火したが、住人がガスの元栓を閉めたため、家屋の焼失は免れた。また、東日本大震災では、福島県内の集合住宅内の配管が地震に伴う何らかの理由で破断し、漏れ出したガスに引火し、爆発した。この結果、住人1名が死亡した。

阪神・淡路大震災では、神戸市東灘区のLPガス設備(タンク)からの漏洩事故が発生し、周辺の住民約7万人を対象とした避難勧告が出された。この事案では、死傷者は出なかったものの、LPガス設備の設置基準が見直されるきっかけとなった。

東日本大震災では、LPガス設備からのガス漏洩事故は確認されていないが、津波により推定で約20万本のLPGシリンダーが流出した。これらのシリンダーを回収後確認すると、内容物が漏洩していたものも見受けられたため、津波被災財の火災との関係性をについての指摘がある。これら流出シリンダーの回収がLPガス事業者に求められ、業界団体を通じて作業を分担する等の対応が行われた。

いずれの震災でも被災3日後には一部で再開作業が開始され、おおむね1カ月程度で完了した。ただ、東日本大震災では一部のLPガス販売事業者の事務所が津波で流出し、顧客情報を完全に喪失したため、従業員の記憶に頼る形で点検を進めざるをえなくなった。これらの事柄も影響し、復旧までに最長100日を要した事業者も一部に存在する。

- keyword

- 業種別BCPのあり方

業種別BCPのあり方の他の記事

- 第23回 事業中断対策の今後(1)

- 第22回 自動車販売業の事業継続

- 第21回 緊急事態における企業の対応要員の行動

- 第20回 ガス業の事業継続(2)

- 第19回 ガス業の事業継続(1)

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方