2013/08/22

防災・危機管理ニュース

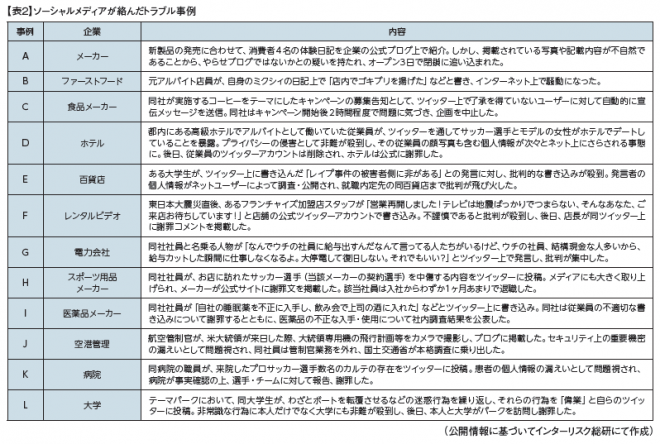

では、ソーシャルメディアのリスク対策としてどのようなことを検討すればよいのだろうか。対策を検討するに先立って、昨今のソーシャルメディアが絡んだトラブル事例を振り返ってみたい(表2)。

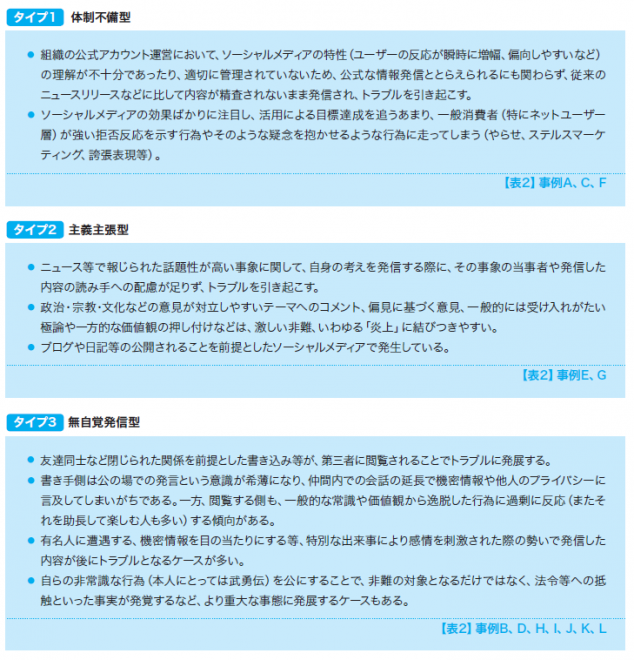

これら以外にもソーシャルメディアが絡んだトラブルは頻発しているが、そのほとんどが次のタイプに分類される。

3.企業が講じるべき対策

前頁の事例やその特徴を整理し分類すると、企業として講じるべき対策は次の三点に集約される。①企業としてソーシャルメディアへの対応の基本的考え方を明確化する。②ソーシャルメディア利用に関するリスクと留意点を役職員に周知徹底する。③万が一、トラブルが発生した場合の対応体制を整備する。

①については、企業のスタンスを「ソーシャルメディアポリシー/ガイドライン/行動指針」といった形で整理することが推奨される。役職員がソーシャルメディアを公私において利用する際に遵守すべき姿勢・行動について簡潔に規定するものが一般的である。

②については、策定した「ソーシャルメディアポリシー/ガイドライン/行動指針」をベースにして、業務上やプライベートでのソーシャルメディアの利用実態を踏まえ、適切な利用の仕方を啓発することを目的として「利用マニュアル」といった形にまとめることが推奨される。企業アカウント運用者向けのマニュアルはもとより、個人利用についても利用上の留意点を明示することが望ましい。業務時間外での個人の利用を企業が制限することは困難であり、トラブル事例を紹介し、自分の何気ない行為が企業にも深刻な損失を与えかねないことを認識させることが重要である。トラブルの発端は、役職員だけでなく、派遣社員やアルバイト、まだ正式には入社していない内定者のケースもあり、各層を対象とした教育を検討する必要がある。

③については、策定されたガイドラインや利用マニュアルに従って適切な運用がなされているかをモニタリングするとともに、万が一、「炎上」といった事態に至った場合の対応手順を事前に整理しておくことが望ましい。想定される炎上のシナリオに基づいた「緊急時対応計画」を策定し、トラブルを認知した時点から時系列で関係者がどのタイミングでどのようなアクションを取る必要があるかを明らかにしておく。

4.おわりに

2013年1月、第二次安倍内閣がコミュニケーション施策の一環として、首相官邸の公式フェイスブックページを開設した。振り返れば2001年第一次小泉内閣がメールマガジン「らいおんはーと」で国民とのつながりに成功したことから、企業も積極的にウェブコミュニケーション戦略に乗り出した。同様に安倍内閣のフェイスブック利用から、個人だけでなく、企業をはじめとした様々な組織もますますソーシャルメディアの活用に積極的になると予想される。今後、どのような企業もソーシャルメディアとの関わりを避けて通ることは難しい。積極的に活用しなくても、従業員個人のプライベートでの活動に起因して、トラブルに直面する可能性も十分に考えられる。本稿が、ソーシャルメディアを優先的に対応すべきリスクととらえて速やかに対策を講じるきっかけとなり、ソーシャルメディアが拓く可能性をどう事業に活かすのかを検討する手がかりになれば幸いである。

■参考文献・資料等

1)ソーシャルメディア白書2012(翔泳社・2012年2月)

2)会社法務A2Z2013.4月号(第一法規株式会社)

3)ソーシャルメディア炎上事件簿(小林直樹・日経デジタルマーケティング・2011年8月)

4)ネット炎上であなたの会社が潰れる(伊地知晋一・WAVE出版・2009年6月)

5)広報会議(宣伝会議)2012年2月号、2013年6月号(株式会社宣伝会議)

※)

1)株式会社セレージャテクノロジー5月8日プレスリリース「アジア各国のFacebook推定ユーザ数」より

2)online to offlineの略称。主にEコマースの分野で用いられる用語で、オンラインとオフラインの購買活動の連携、ネット上(オンライン)での情報提供により実店舗(オフライン)での購買行動に影響を及ぼす、という意味。

【お問い合わせ】

株式会社インターリスク総研 コンサルティング第一部

CSR・法務第二グループ

※ 本稿は、マスコミ報道など公開されている情報に基づいて作成しております。また、本誌は、読者の方々および読者の方々が所属する組織のリスクマネジメント の取組みに役立てていただくことを目的としたものであり、事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。

転載元:株式会社インターリスク総研 RMFOCUS Vol.46

- keyword

- ITセキュリティ

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方