2018/01/15

安心、それが最大の敵だ

土砂災害の事前予測

具体的な研究成果を紹介する。同部の論文「土砂災害を早期検知する技術の開発動向」(渡正昭氏、桜井亘氏、松下一樹氏、神山嬢子様共同執筆、2016年「土木技術資料」発表)から引用する。

平成26年(2014)8月に広島市で発生した土石流災害をはじめとして近年、社会的に大きな影響を及ぼす大規模な土砂災害がたびたび発生している。このような土砂災害から人命を守るためには「いつ」、「どこで」発生するかを事前に予測することが必要であり、現在、市町村においては降雨による土砂災害警戒情報に基づいて住民に対する避難の勧告や指示を行っている。

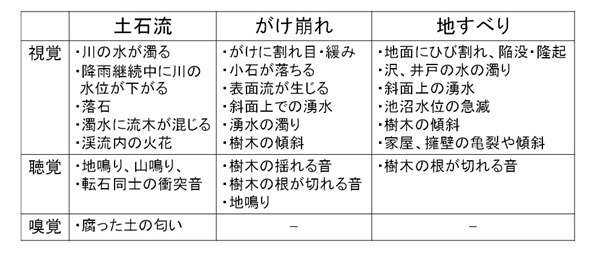

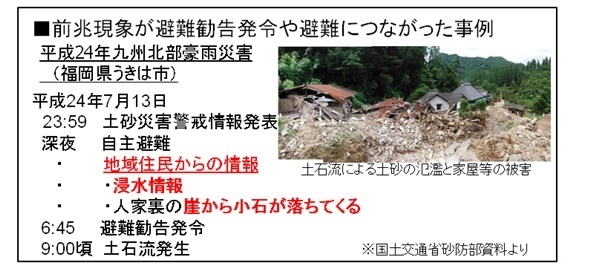

その一方で、土砂災害には予兆や前兆現象を伴う場合があることが古くから知られており(表-1)、実際にこれらの情報をもとに事前避難して助かった事例が報告されている(図-1)。しかし、こういった情報が自治体まで共有されることは少なく、自治体レベルでの活用には結びついていないのが現状である。降雨以外にもこうした情報もできるかぎり活用してゆくことで土砂災害の発生をいち早く検知し、住民の警戒避難や発災時の初動体制の強化につなげてゆくことが望ましい。

土砂災害に関する降雨以外の情報を警戒避難に有効に活かす観点から、広域的な情報の収集・分析に有利と考えられるリモートセンシングの手法としてSAR(合成開口レーダ)や、現地の土砂移動現象をより直接的に観測する手法としてハイドロフォンなどの流砂量や水理水文観測機器を用いた土砂災害検知技術(ソフト技術)を紹介する。

土砂災害検知に関する研究開発の動向

(1)SARによるリモートセンシング

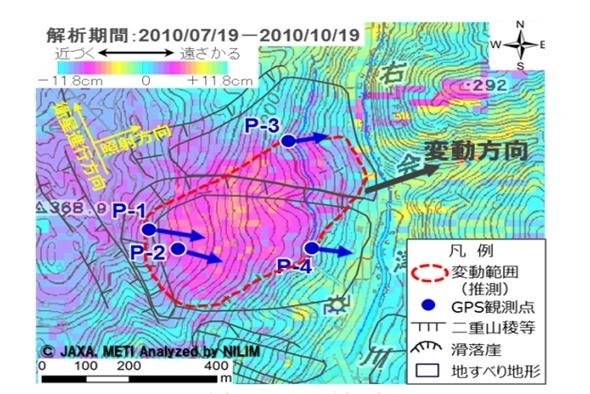

SARは、衛星に搭載するなどして、離れた場所から土地被覆の変化や微少な変位を面的に観測可能であり、例えば写真を取得する光学系センサーと比較して天候や昼夜の影響を受けず観測できる利点がある。そこで繰り返し観測を実施し位相差を計測することで、地表変位の範囲や規模等を把握(干渉SAR1)解析)しようとする研究が行われてきた。すでに地震や火山噴火に伴う地表変位については、国土地理院により人工衛星から撮像したSAR(PALSAR-2)画像を用いた解析が実施されホームページにおいて公表されている2)。地すべりや崩壊についても干渉SAR解析により予兆や前兆現象となる地表変位が観測できないか研究開発が行われてきている(図-2)。

しかし、地表変位は観測環境や土地被覆状況等の要因により良好な干渉性が得られないことも多い。例えば、予め継続的な測量が実施されている地点について干渉SAR解析により地表変動が検出できるか検討を実施した結果によれば、地表変動量35mmから85mmの範囲に収まる地点については地表変動が検出できたが、その範囲外の地点については検出できない割合が増えた。これまでに、干渉SAR画像から判読した斜面変動範囲と現地調査等から推定された斜面変動範囲を対比することで、地すべり地におけるGPS観測点の設定に活用された事例がある。

しかし、干渉SAR解析のみから土砂災害の前兆と考えられる地表変位を検知しようとすると、監視基準値の検討や斜面変動箇所の抽出が可能な環境条件、変動特性(変動速度、規模等)などを明らかにして、解釈の難しさを改善する必要がある。さらに、実対応の判断に結びつけるためには、斜面変動箇所と保全対象との位置関係から土砂移動の影響が保全対象に及ぶか評価する研究を進めることが重要だと考えている。

一方、光学系センサー等の使用条件が充分に整わない状況において情報空白時間を生じさせることは危機管理上、望ましく無い。そのため、広域観測手法にSAR観測を選択肢として増やすことで土砂災害検知の遅延を防ぎ早期対応に結びつけようとする研究開発が行われている。平成23年紀伊半島大水害時の対応では、悪天候が続いたため、人工衛星搭載SAR(TerraSAR-X )による単偏波SAR画像を用いた河道閉塞箇所の判読が行われ、土砂災害防止法に基づく緊急調査に活用された)。今後、SAR画像判読による土砂災害対応を定着化させるためには、機器や電送技術の開発はもとより、崩壊地や河道閉塞箇所抽出を目的とした画像解析技術の開発、機動性や分解能の異なる衛星搭載SARや航空機搭載SAR(ドローンを含む)を組み合わせた運用について検討が必要と考えている。

このように、SARによる土砂災害早期検知技術が現場で活用されつつある一方で、確実に土砂災害を早期検知するためには課題も多い。国土監視に向けた研究開発を推進する必要があると考えている。

(2)流砂量・水理水文観測情報による土砂災害検知

現在、山地流域の土砂動態を把握するため、直轄砂防事務所により約90箇所において、ハイドロフォン(掃流砂が河床に設置した金属製パイプに衝突する際に発する音により、掃流砂量・掃流砂の粒径を計測する機器)や濁度計等を用いた流砂量観測が実施されている(図-3)。国総研砂防研究室においても、流砂量観測手法の提案や、観測を行う直轄砂防事務所職員への助言を行うなど、観測の普及に取り組んできた。

流砂量観測の目的は、砂防基本計画の策定や総合的な土砂管理の検討に資することである。一方、近年、大規模な土砂災害が頻発しているため、危機管理の観点から流域監視の技術向上が求められている。そこで、出水期間中の流域内の土砂動態をリアルタイムで把握できる流砂量観測により、土砂災害の発生予測や早期検知等、流域監視を行うことが考えられる。以下に流域監視へ流砂量観測の適用が可能と考えられる観測事例を示す。

天竜川右支与田切川では、源流域に土石流が頻発する荒廃渓流があるため、天竜川上流河川事務所が直接採取による土砂濃度やハイドロフォンを用いた流砂量観測を実施(図-3)するとともに、観測地点から6km上流でCCTVによる監視を行っている。このうち、土砂濃度の観測結果とカメラ画像の解析から、体積土砂濃度/水位の値がある値以上になると、土石流や土砂濃度が高い流れが発生していることが確認されている7)。同程度の水位でも土石流発生の有無があるため、土砂濃度と水位観測の実施により、土石流発生検知や発生タイミングが把握できる可能性を示す事例である。

今後は、全国における出水時の流砂量観測結果の分析を行い、土砂生産時やその前後の土砂流出特性の変化から、土砂災害の早期検知や予測につながる手法の検討を行っていく方針である。

(謝辞:国総研土砂災害研究部から論文や資料の提供に多大なご協力・ご理解を頂いた)

(つづく)

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方