2020/05/22

企業をむしばむリスクとその対策

エスカレーションと情報収集のルール化

□対策のポイント

①情報収集の方法を確立しておく

緊急事態発生の際のエスカレーション・ルール(迅速な情報収集と対応指示を行うため、どのような事態になったら、どのルートでどのレベル(役職)まで報告するか、誰が責任者となるのかを定めておくこと)の策定は基本です。

その際、情報の迅速さと正確さのどちらを優先すべきかが議論になることがありますが、緊急事態の際には「迅速さ」が優先されるのがエスカレーションの原則。「不完全な情報なので正確な情報が分かるまで報告を上げない」と考えるべきではありません。かつ、「第一報は訂正可能」であることもルール化しておくことです。同時に、もし迅速に上げた情報が誤報だと分かった場合でも、その通報者を絶対に責めない事も原則としなければなりません。

この原則がないと、通報者は正確に情報を上げることにとらわれ過ぎて情報が上がらなくなり、結果、企業としての対応が大幅に遅れる恐れがあります。このため、東京都が感染者数や入院患者数のデータの第一報に間違いがあったとしても、現場の担当者を責めるべきではないと思います。

むしろ、そのテータ収集に当たっての方法が「妥当な収集可能手法であったのか?」を検証しておく必要があります。各保健所は感染者についてのデータ入力をしていたと言います。しかし、都へはファクスでの報告が求められていたため、入力したデータを手書きにしてファクス送信を行っていました。かつ受信(都)側には、1回線しかありませんでした。これでは、エスカレーション・ルール以前に、迅速な情報の収集につながらないことは明らかですし、情報の集約にも手間がかかってしまうでしょう。「都の処理能力が限界」になるのは当然とも言えます。

企業でも、緊急事態に電話やファクスで情報収集を行うことは本当に使える方法なのか? 通信手段が途絶える大規模災害の時はどうするのか? もしその手段が使えない場合の代替方法と、代替手段を使う際の報告を上げなければならないデッドライン(期限)をいつまでにするか?などを考えておくべきです。

②収集する情報の内容を決めておく

事例では「退院・転院者に関する報告は必ずしも義務ではなかった」とありました。「退院者数」として毎日公表していたにもかかわらずです。また、事例と直接の関係はありませんが、東京都は最近まで「重症者の病床使用率」を公表していませんでした。「国から報告を求められていなかったため」がその理由ですが、政府の緊急事態宣言の解除の判断要素の一つに「重症者が増えた場合に十分に対応できる医療提供体制が整えられているか」が明記されています。収集しなければならない情報であることは明らかであったと思います。

経団連が5月14日に発表した「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の「講じるべき具体的な対策」のなかの一つとして、「国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する」というのがあります。その対策自体は全くその通りなのですが、問題は「その正確な情報とは、どこからとってくる、どのような情報なのか?」を明確にしておかないと、命ぜられた担当者は情報の取りようがありません。

大地震を想定リスクとしたBCPを策定してる某社では「地震発生の際には津波情報を収集する」と決めていますが、実際に収集する内容は「警報・注意報の有無と、ありの場合には大津波警報、津波警報、津波注意報のどれが発令されているのか」だけを収集すればいいと決められています。情報収集の担当者にとってはこれほど分かりやすいものはないですし、意思決定のための責任者に集まってくる情報に無駄がなくなります。

大規模地震BCPで「建物の被害状況を確認する」とは、建物の何を確認することが自社にとっての被害状況の収集なのか?

工場内での事故発生時に「短時間または現場内で処理できるかを報告する」とは、何をもってその可否判断とするのか

など、収集する情報の内容を可能な限り具体的に決めておくことは、緊急事態において非常に大切なことです。収集すべき情報をフォーマットにしておくことやチェックリスト化しておくことなどは有効な手法の一つになるでしょう。

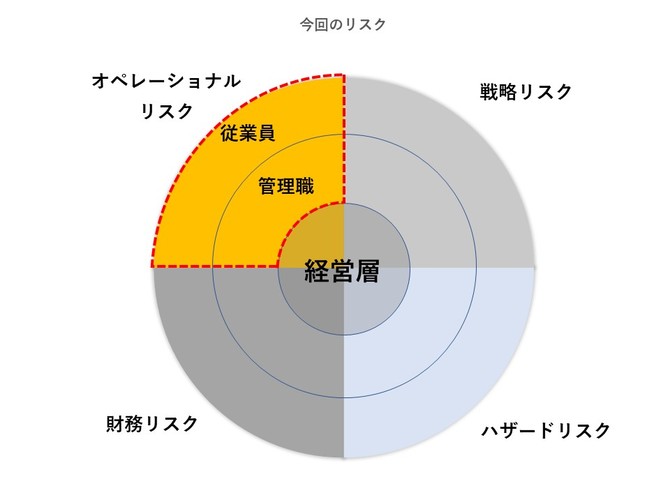

今回のテーマ:「オペレーショナルリスク」「管理職・一般社員」

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方