2012/05/25

事例から学ぶ

東京全体が停電に陥ったとしても、まったく影響を受けないだろう地区がある。六本木ヒルズだ。大 規模なガスコージェネレーションを利用し、 必要な電力はすべて独自の発電施設で賄っている。一方、 その中にオフィスを持つ外資系金融機関のバークレイズは、今、停電対策に特に力を入れている。両社の取り組みを取材した。

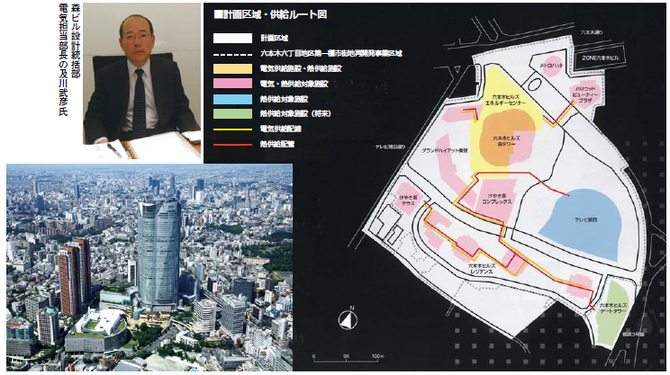

六本木ヒルズは、森ビル株式会社と東京ガス株式会社がつくった合弁会社である六本木エネルギー サービス株式会社が、大規模コージェネレーションシステムによって、森タワーをはじめとする地域内 のほぼすべての施設に必要な電気と熱を供給してい る(下図) 。

森タワーの地下には、6台のガスタービンエンジ ンが備え付けられており、ここで中圧ガスを燃料に 発電し、さらに、発生する排熱を地域の冷暖房に活 用しているのだ。

発電能力は、施設全体の電気使用量(夏のピーク で約2万 5000 キロワット)を軽く上回る3万 6000 キロワット。1台の発電機が点検などで使えなくな ることを考慮し、平時は5台ですべての電力を賄っ ている。 昨年の政府による電力使用制限の期間中は、 発電した電気のうち、余剰電力 4000 キロワット∼ 5000 キロワットを東京電力に対して供給した (4000 キロワットは一般家庭の 1100 世帯分に相当) 。

つまり、六本木ヒルズは、東京電力からの電気が 途絶えても何ら影響を受けることはない。ただし、東京電力とは常に系統連携しており、万が一、ガス が途絶えたときにはバックアップとして電気が使え る仕組みになっている。

仮に、電気もガスも止まった場合には、敷地内に 40 万リッターの灯油燃料が備蓄されており、これ を、ガスタービンエンジンの燃料とすることで、3 日近い電力供給が可能になるという。

森ビル設計統括部電気担当部長の及川武彦氏は 「ガスタービンエンジンは、ガスでも灯油でもどち らでも燃料として使うことができます。中圧ガスが 止まる場合は、電気のように突然停止することはな く、段階的に圧力が下がっていきますので、発電機 を運転しながら灯油に切り替えていくことで、瞬間 的な停電すら起きることはありません」 と説明する。

■省エネから事業継続へ

六本木ヒルズへのエネルギー供給体制は、もとも と省エネへの配慮とともに、停電リスクを重視する 主に外資系企業の誘致戦略として導入したプロジェ クトだが、昨年の震災以降は、特に企業の間から事 業継続計画(BCP)対策として幅広く注目を集めて いることから、同社では今後、自家用発電装置を用いた停電対策を別の施設にも展開することにしている。

まず、今年8月に竣工予定の「アークヒルズ仙石 山森タワー」には、都市ガス(中圧ガス)による自 家発電装置を取り入れ、停電時にも入居企業のオ フィス執務室内の OA コンセントや照明、空調な ど専用部を含め、想定する最大使用電力の約 85% の電力供給が可能な体制を整えるという。

「従来の一般的なオフィスビルにおける非常用発 電設備の電力供給は、停電で火災が発生していない 場合は共用部照明、エレベーターの一部、 非常照明、誘導灯など必要最小限の保安負荷のみを対象として いましたが、今回導入したものは、非常時にも通常 のビジネスを問題なく継続できるレベルの電力を担 保します。今後は、弊社だけでなく、ガスを利用し た発電により、専用部にも電力供給できる施設が増 えてくると思います」 (同) 。

アークヒルズ仙石森タワーの非常用発電システム は、コージェネ機能こそ備えていないが、六本木ヒ ルズと同様、万が一、ガスの供給が停止した場合に も重油貯蔵タンクの増強により、同量の電力供給が 継続できるようなっている。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/09

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方