2016/06/03

業種別BCPのあり方

■ホテル・旅館業の応急対応

宿泊中のお客さまの安全を確保した後は、まず宿泊中のお客さまが安全に帰宅する手配と、明日以降の予約をすでにいただいているお客さまへの対応方針の決定に取り組む必要がある。そのためにも至急取り組まなければならないのが宿泊客を受け入れるためのインフラが確保されているかどうかの点検である。

特に地震や浸水被害であれば、建屋の構造の健全性が保たれているか否かを確認する必要がある。木造、鉄筋、鉄骨造と建屋の構造ごとにチェックするポイントは異なり、これを一般従業員に行わせるのは非常に難しい。やはりここは、地場の建設業と事前に連携し、早急に点検を行ってもらうような協定を結ぶことが望ましい。

これ以外の電気、ガス、水道といった社会インフラについても、点検方法を確認しておく必要がある。例えば、水道は、蛇口から水が出れば継続的に使用できるというものではない。受水槽がある施設であれば、水道の供給が停止していても、しばらくの間は水が使えるが、このような施設では、受水槽のふたをあけ、中のポールタップを下げ、流入管から水が補充されるかを確認しなければならない。このような手順は通常取り組むことがないため、事前に手順を検討し、必要に応じて教育・訓練をしておかなければ実行できない。

把握されたインフラの状況を踏まえ、営業継続の判断を行う。いずれの判断に至ったとしても、宿泊中のお客さまがチェックアウトするまではホテル・旅館にも安全上の十分な配慮を行う義務があるし、帰宅の手配ができなければ、チェックアウトすることもできない。可能な限りで最善を尽くすほかない。

また、予約が入っているお客さまには可能な限り個別連絡を取る必要がある。通常、連絡が取りきれないことが多く、お客さまが到着された場合の対応も検討しておかなければならない。

■市場変化への方針を早急に

このような応急対応を実施しつつ、経営層が至急判断しなければならないのは、市場の激変に対する対応方針である。

緊急時には市場環境が変わることはどこの業種でも一緒だが、特にホテル・旅館業は、その影響を受けやすい業態特性を持っている。過去の事例を確認すると、群発地震、火山の噴火、水害などの災害が発生したところでは、長期的に入り込み客が減少する傾向が見られる。ただ、被災地周辺では、対策要員が現地入りしてくるため、その分の宿泊需要は増加する。この環境変化にどのように対応するかがこの後の対応の分水嶺となる。自社の施設がターゲットとするお客さまの層によって、対応は異なるだろう。例えば、ビジネス系のホテル・旅館であれば、早期復旧が最優先の課題となる。また、リゾート系のホテル・旅館であれば、立地周辺の環境が回復するまで閉館するか、普段と異なるサービスに切り替えて、ビジネス宿泊の需要を取りに行くか、経営上の判断を行う必要が生じる。

■過去の対応事例

2007年3月の能登半島地震の際、高級リゾート施設として著名な旅館業A社は館内の水道管破裂による浸水などの被害を受けた。その際、A社は、修復作業が完全に終わるまでは営業再開しないとの判断を示し、1カ月にわたった休業期間は、従業員の再教育に充てた。

2011年の東日本大震災の際は、ホテル・旅館業では、「電気がつかない」「食事が提供できない」という状況でも建屋の健全性が確保されているという状況であれば、県外からの支援要員や被災地からの避難住民の受け入れのため、可能な限り宿泊施設をオープンする判断をした企業が多かった。「被災地応援プラン」などの特別プランを開設した事例も少なくなかった。

なお、浸水被害を受けた場合、清掃と消毒には、大量の作業員を動員した対応が必要となる上、長期的に臭気や食中毒など衛生上の懸念が残るため、早期復旧は非常に困難である。浸水以外の被害であれば、周辺環境、自社施設の状況、市場の動向などを踏まえ、方向性を早急に打ち出すことが重要である。

■早期復旧を図る場合の対応

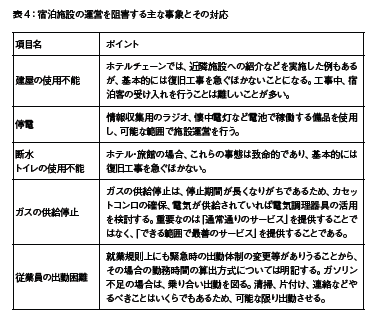

早期復旧を図ると決めれば、表4に示したような対応を進め、早急に運営を再開する。旅行代理店や宿泊予約サイトも様々なキャンペーンを打ち出してくる。各種機会を最大限活用し、被害を最小化するための努力を図ることになる。

■教育・訓練の重要性

ホテル・旅館業は、日々お客さまの評価がインターネット上の宿泊予約サイト等に寄せられ、誰の目にも触れる状態となってしまう。このような特性は他業種にはあまり見られない。年2回の防災訓練は自治体消防からの指導に従って行っている施設が多いと思われるが、緊急時の対応力を強化するという観点からは、形だけにとどめず、実践的なトレーニングを行う必要がある。経営層が積極的に指導力を発揮して取り組み、宿泊客の安全を確保することが最優先となる組織風土を形成することが望まれる。

- keyword

- 業種別BCPのあり方

業種別BCPのあり方の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方