「コロナ非関連死」の数をもう無視できない

第12回:プロパガンダ情報が伝えるコロナ死とその現実

多田 芳昭

一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

2022/03/26

再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭

一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

コロナ禍はオミクロン株による第6波で致死率が低下し弱毒化との見方が一般的だ。一方で、感染者数が増加することにより致死率ではなく絶対的死者数増になっていると警鐘を鳴らす声もある。第6波がピークアウトに向かいつつある2月中旬、あるテレビ番組で出口戦略をめぐり激論が交わされた。

その内容は、元官僚の弁護士であり大学特任教授のコメンテイターが、致死率低下の現状において世界の潮流は「デス・ウィズ・コロナ」で語ることを見直し「デス・バイ・コロナ」で語るべきとなってきていて、日本も経済活動の制限に傾くバランスを是正すべきとの主旨の提言を行ったことに端を発した。これにテレビ局社員コメンテイターが猛烈に噛みつき、全否定したのだ。

そのコメンテイターは、致死率が低下しても感染者数が増加することで死者数は過去最高となっているとし、相手を知性が低いとまで非難、デス・ウィズ・コロナなどの表現を言葉遊びと揶揄し、全死者を「コロナに感染しなかったら亡くならかった」とまでいったのである。

正直申し上げて、いったいどちらの知性が低いのか、なぜこのような論理矛盾の勝手論理が電波メディアで報じられ、その後何の検証もなく、お咎めもないのか、不思議で仕方がない。

厚生労働省から令和2年6月18日に発信された事務連絡には、コロナ死に関わる記述を「新型コロナウイルスの感染症の陽性者であって亡くなった方」「厳密な死因を問わない」と明記されており、その理由を「死因選択や精査に一定の時間がかかる」「速やかに把握する観点」としている。

この定義による運用は、各自治体や個々事例によって相違が生じるが、けっして「コロナに感染しなかったら亡くならなかった」とはならない。それは直接原因を問わないだけでなく、あくまで陽性者であり、非感染者も含まれるからだ。極論をいえば、死者からコロナウイルスが数個検出されれば、コロナ死となり得る。これは、超過死亡を押し上げない一因でもあるのだ。

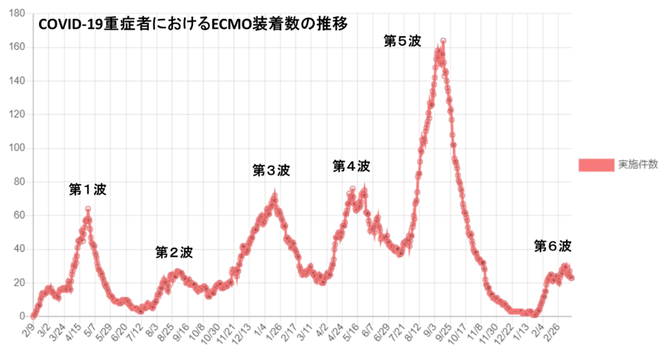

では、第6波のコロナ死の実態を考察する上で、重症化の様子をデータで確認してみたい。下のグラフは「NPO法人日本ECMOnet COVID-19 重症患者状況の集計」に示されているECMO装着数の推移(2022年3月18日時点)である。

明らかに第6波はECMO装着数が少なく、比較すると第2波と同等、第5波の5分の1程度である。ECMOとは、人工肺とポンプを用いた体外循環回路による治療であり、最後の「切り札」とされている。つまり、第6波では重症化は激減しているのだ。

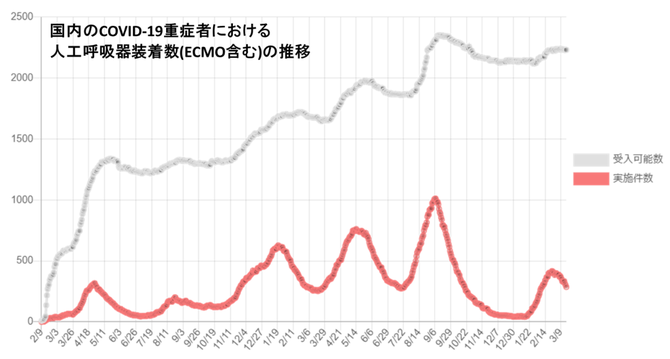

念のため、人工呼吸器装着の推移も見てみる。

若干、第6波の装着率も上がっているが、大きな傾向に違いはない。受け入れ可能数との比較を見ても、受け入れの余力がないわけではない。

もちろん、このデータはCRISISに申告されたものだけであり、全体の数字ではないが、日本のICUの80%ほどを反映していると推察されており、全体の傾向を示しているといっても過言ではないだろう。つまり、第6波の重症化は率だけではなく絶対数でも大幅減少しており、死に至るリスクも低下していると考えるのが当然だ。

再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事

おすすめ記事

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方