2020/07/28

企業をむしばむリスクとその対策

□対策のポイント:トップが考えておくべきこと

①人権配慮ルールを決定し、社内に周知しておく

事例における社長のメッセージは大変素晴らしいものであったと思います。感染者にしてみれば、無症状であったことから自身が感染しているとはつゆほども思っていなかったと思われます。クラスターが発生したニュースを見て、自分もその場所に行っていたと分かった時、正直に打ち明けるかはとても葛藤があったことでしょう。さまざまな批判や誹謗中傷にさらされてしまうかもしれないことも容易に想像できたと思います。

それに対する社長のメッセージはとても寛容でした。社内で感染が拡大しなかったのは、彼女が自分への非難より社内の感染拡大防止を重視してくれたおかげだとし、感謝の意を表しました。

また、社内へのメッセージとしても効果的であったと思います。2009年の新型インフルエンザ流行時に、一部の企業では不当な差別や偏見により感染者が職場に居づらくなったり、中にはいじめに発展したケースもあったようです。普段は理性的な人でも、有事の場合には冷静な判断ができなくなってしまうこともあります。「感染者を守ること」「全ての社員の健康を会社が最大限支援すること」の明確なメッセージが社員に伝わったことで、A社では感染者に対する差別やいじめにつながるような言動はなくなることでしょう。

東京では新宿を中心としたいわゆる「夜の街」、特にホストクラブで感染が拡大していることがよくニュースになっています。新宿区の「新宿区繁華街新型コロナ対策連絡会」においてホストクラブを経営する方の「一人ひとりが衛生意識を高めることが大事なのに、感染者に責任を押しつけていては名乗り出づらくなり、感染防止が遠のくのではないか?」という発言が新聞に取り上げられていました(読売新聞7月17日)が、まさにその通りではないでしょうか。

②公表に関する範囲を決めておく

6月中旬までに自社での感染者の発生を公表した上場企業は377社(帝国データバンク調べ)に上ります。社員の感染について、原則的には企業に公表する法的義務はありません。しかし未発表だと「隠蔽」と非難される例もあり、多くの企業が自主公表に踏み切っています。その際、感染者個人を特定できる情報はもちろん開示する必要はありませんが、どのレベルまでの情報を公表するかを決めておくことは大変重要です。

多くの市民にとっては感染者がどのような行動を取っていたか(自分と接点はなかったか)は重大な関心ごとであると思いますが、過度な非難を恐れるあまり、必要以上の情報を公表しないようにしなければなりません。企業として社会的な責務を果たすには「濃厚接触者となり得る人に必要な情報を届ける」レベルで十分です。

厚生労働省では、都道府県や各保健所に対し「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」(https://www.mhlw.go.jp/content/000601059.pdf)を通達していますが、それによれば、感染者の性別・年代は「公表する情報」ですが、国籍や居住している市区町村、基礎疾患などについては「公開しない情報」となっています。また、感染者の行動歴については、他者に感染させる可能性がある時期以降の「公共交通機関にする情報」や「不特定多数と接する場所」などが公表する情報とされています。

なお、海外展開する企業においては、各国のプライバシー保護に対するルールの違いにより、企業による社員への感染情報の聞き取り自体が規制されていることもありますので、現地のルールに従った対応が必要になります。

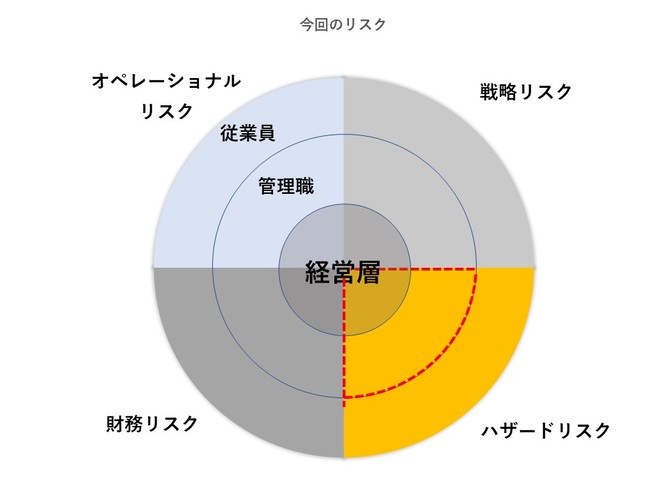

今回のテーマ:「ハザードリスク」「経営者・管理職」

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方