消防団活性化で大規模火災に備える

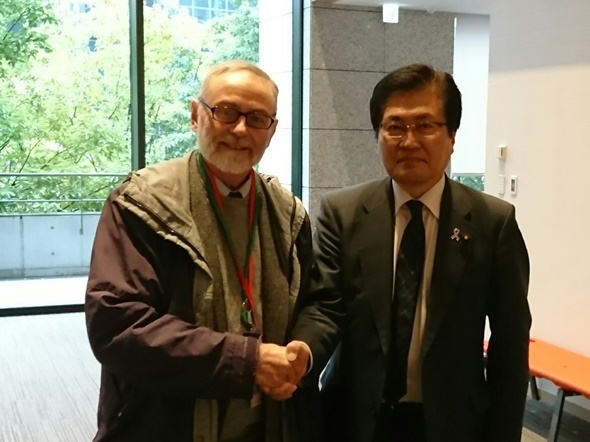

インタビュー 内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官 務台俊介氏

リスク対策.com 編集長/

博士(環境人間学)

中澤 幸介

中澤 幸介

新建新聞社取締役専務、兵庫県立大学客員研究員。平成19年に危機管理とBCPの専門誌リスク対策.comを創刊。数多くのBCPの事例を取材。内閣府プロジェクト「平成25年度事業継続マネジメントを 通じた企業防災力の向上に関する調査・検討業務」アドバイザー、内閣府「平成26年度地区防災計画アドバイ ザリーボード」、内閣府「令和7年度多様な主体との連携による防災教育実践活動支援等業務」防災教育チャレンジプラン実行委員など。著書に「被災しても成長できる危機管理攻めの5アプローチ」、LIFE「命を守る教科書」等がある。

中澤 幸介 の記事をもっとみる >

X閉じる

この機能はリスク対策.PRO限定です。

- クリップ記事やフォロー連載は、マイページでチェック!

- あなただけのマイページが作れます。

糸魚川大規模火災のような公設消防だけで対応できない火災に消防団の力が求められている。その消防団を強化すべき法律が2013年に制定された。公務員として様々な危機管理に関する経験を積み、政治家として消防団基本法の成立に尽力した務台政務官。消防団の現状や今後の防災のあり方について「リスク対策.com」の単独インタビューに応じた。

Q.2016年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災については地元消防団も活躍されました。務台政務官は直後に現場視察もされていますが、改めて地域防災の課題についてお聞かせください。

結果的に約4万㎡という被害が出た一方で地元消防団の活躍は尊敬に値するものであり、重要性が改めてわかりました。消防団は若い団員が少なく、しかも特定の人のみが長く活動している感があります。そこで大学生など若者に2~3年くらい一定期間入団を強く推奨したいと考えます。そのためには、入団した人には単位を与えるとか、就活時のポイントになるとか、何かしらのメリットを付与することを検討してもよいのではないでしょうか。

Q.2013年に制定された消防団基本法は、まさにこうした大規模火災に対する消防力の強化を目的にしたものだと理解していますが、これまでの法律の成果をどうお考えですか。

効果は相当ありました。まず、法律成立後すぐに消防庁が装備の基準の改善と退職報償金の引き上げを行いました。地方自治体の側でも、予算要求が地方議会を通りやすくなり、装備の充実化が進んでいます。また、報酬ゼロの団体もなくなりました。団員減少はすぐには改善しませんが、公務員の兼職の特例を設けて兼職しやすくしたこともあり、地方公務員が消防団に入団する例も多くなったと聞いています。自民党消防議員連盟のメンバーは衆参で248人いて、彼らも地元大学の協力を仰ぐよう活動しているのです。私自身も地元・長野県の信州大学と松本大学の学長にお願いをしているほか、成人式や高校の卒業式での挨拶でも参加を呼びかけています。消防団は世界に冠たるボランティア消防。なくすと再結成は難しい。ぜひとも国民には全員参加を呼びかけたいです。

Q.務台政務官の防災への思いを支える原動力は何でしょうか。

1985年の日航機墜落事故の際、私は墜落現場のある群馬県庁の課長でした。その際に救護活動に参加したくともできない、行政の縦割りによるやるせなさを感じました。その後は茨城県庁に赴任しましたが、その際は1999年にJCO臨界事故が起こった。大きな事故への態勢ができていなかったのを痛感したものです。その後に消防庁防災課長に就いたとき、ほかの役所が手を付けたがらない国民保護法制での非常時の避難の仕組みを考えました。

米国危機管理庁(FEMA)出身のレオ・ボスナー氏に出会えたのも財産です。彼のレポートを翻訳し、2004年に「高めよ!防災力」という題名で共著を出版しています。ここで得た米国の知見と人脈は大きかったですね。今の日本の防災は進んできたけど、もっと態勢を強化しなければならない。日航機やJCOの事故を経験し、防災課長にもなった私こそ政治家として防災の強化を果たすべきだろうという自負があります。

Q.どのように政治を通じて防災を変えていきたいですか。

役人は自分の与えられた役割を果たすことが仕事ですが、政治家はグランドデザインを示す必要があります。最近感じたのは、体系だった訓練の仕組みづくりの必要性です。ブロックごとの訓練施設を全国につくらねばならないと思っています。

内閣府では「熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の在り方について」という報告書をまとめましたが、その中に米国のテキサス州にあるTEEXという民間組織が運営する危機管理訓練施設を参考に、研修機関を作り防災力を高めることを提言として入れました。これまでの行政の体制では作ることは困難で、こういったものこそ政治がリーダーシップをとって作っていきたいと考えています。

(了)

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方