2015/09/25

誌面情報 vol51

地域の防災に果たす役割

横浜国立大学大学院環境情報学府客員准教授

(独)製品評価技術基盤機構化学物質管理センター調査官 竹田宜人氏

化学物質を扱う企業には、作業員の安全確保だけでなく、事故や災害時における周辺環境への影響など幅広いセーフティマネジメントが求められる。担当部門が適切に化学物質の危険性を把握できているつもりでも、周辺地域とのリスクコュニケーションは取られているでしょミうか? 本セミナーでは、化学物質のリスクコミュニケーションに詳しい独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター調査官の竹田宜人氏に、リスクコミュニケーションから見た新たな化学物質対策について解説してもらった。

本日は東日本大震災の反省を踏まえ、事業所の化学物質管理におけるリスクコミュニケーション(クライシスコミュニケーションを含む。以下、リスコミ)の現状について話したいと思います。

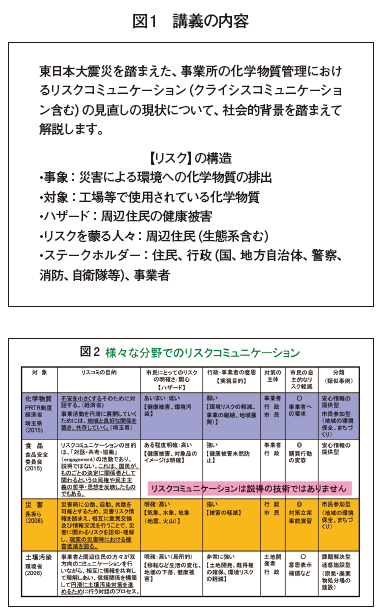

まず、化学物質管理におけるリスクの構造を見てみますと、対象は工場などで使用している化学物質で、通常の操業で排出されるものと、災害による環境への化学物質の急激な排出、放出、漏えいです。リスクをこうむる人は周辺住民や環境。ステークホルダーは住民や行政(国、地方自治体、警察、消防、自衛隊など)と、事業者自身です(図1)。

ここで、さまざまな業界のリスコミも見てみたいと思います。化学物質のほかに食品、災害、土壌汚染が挙げられます(図2)。化学物質のリスコミの目的を見ると、経済産業省は住民に対して「不安を小さくするため」としています。埼玉県庁は事業者に対して「事業活動を円滑に展開するために、地域と良好な関係を築き、共存していく」ためとしました。

さて、次の食品業界が驚きなのですが、「国民が、物事の決定に関係者として関わる公民権や民主主義の哲学・思想を反映したものである」としています。民主主義そのものです。いろいろなリスコミを語る方がいらっしゃいますが、何について話しているか目的を明確化しないとリスコミの定義がバラバラになります。例えば災害時には「公助、自助、共助を可能とするため、(中略)現実の災害時における被害低減を図る」としています。これは非常に分かりやすくて明確です。

リスコミは説得の手段ではない

ここで注意してほしいのは、「リスコミは説得の技術ではない」ということです。先日、私のところにとある会社の方が来られまして、リスコミついて教えてほしいというので繊維関係の化学工場にお連れしたところ、非常にがっかりされて帰っていかれました。なぜかというと、リスコミは住民の方をあっという間に説得できる手法だと思っていたらしいのですが、そうではないということが分かったからです。見学した会社は明治時代から操業しており、設立当初からこれまで地域住民と長いコミュニケーションを続けている会社でした。事故の情報も全て出して話し合っているから住民とうまくコミュニケーションがとれているのです。「来月までに何とかできるというものではありません」というお話をさせてもらったところ、非常に落胆されて帰られました。リスコミは説得の手段と勘違いされている方は多いですが、そうではないのです。

東日本大震災が企業活動に与えた影響

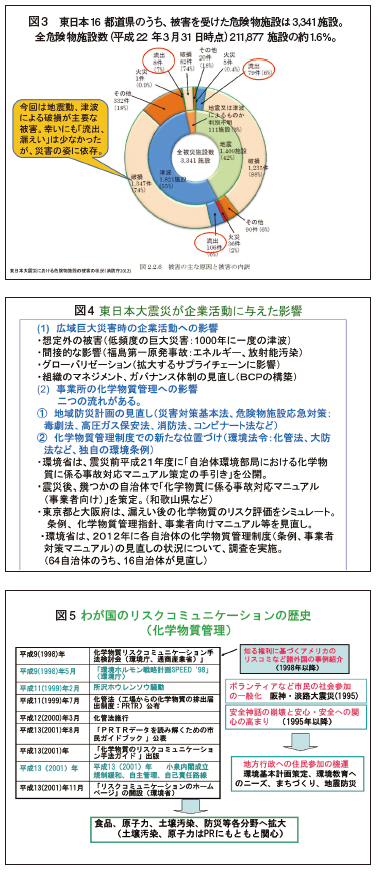

東日本大震災の直後、千葉のとある石油会社のLPGタンクが燃え盛る映像を見た人も多いと思います。ですが、東日本大震災ではこのような被害は、沿岸部では若干見られましたが、実はあまり多くありませんでした。もちろん津波火災の問題はありましたが、どちらかというと津波では全て流されてしまうイメージが私のなかでは強いですね。東日本16都道県のうち、被害を受けた危険物施設は3341施設。全危険物施設数の1.6%だという数字が消防庁から出ています(図3)。

さて、東日本大震災が企業活動に与えた影響をまとめてみました(図4)。まず、「広域巨大災害時の企業活動への影響」。これはあまり考えていませんでした。「想定外」という言葉が批判的に使用されましたが、1000年に一度の低頻度の巨大災害についてどう考えるか。これに関しては現在でも答えはありませんが、東日本大震災では1000年に一度の津波を経験してしまいました。間接的な影響では福島第一原発事故がありましたので、エネルギー危機や放射能汚染なども発生しました。私もこの時には放射線量の測定で福島県郡山市に入りましたが、大気や水の線量を測るのではなく、パソコンや、面白いところでは布団など、工業品を測ることになりました。福島県内で作られたものを海外などに出荷する時に、放射線量に関して国からお墨付きをくださいという話です。

そのような間接的な影響は企業活動のなかでそれまで考えていませんでした。そのほかにも、拡大するサプライチェーンに影響するグローバルな問題や、組織のマネジメントやガバナンス体制の見直しと言ったBCPの構築が挙げられます。

化学物質関係の法律は、東日本大震災後2つの流れがあります。1つは地域防災計画の見直し。これは災害対策基本法や高圧ガス保安法、毒劇法(毒物及び劇物取締法)、消防法、コンビナート法などに基づく危険物施設応急対策に関して地域防災計画が見直されました。もう1つ、これはあまり知られていないのですが、化学物質管理制度のなかで化管法(化学物質排出把握管理促進法)や大防法(大気汚染防止法)などの環境法令に関連した見直しもありました。

なぜ私がこのような話をするかというと、これは震災前ですが、2009年に環境省が「自治体観光部局における化学物質に係る事故対応マニュアル策定のための手引き」というものを作っていました。その後、震災が発生し、和歌山県などいくつかの自治体が「化学物質に係る事故対応マニュアル(事業者向け)」を策定しています。私が昨年講演している時に事業者の方から質問があって調べてみたところ、前記のような理由から記述の違う2種類のマニュアルが存在したことが分かったのです。現在、東京都や大阪府などは漏えい後の化学物質のリスク評価をシミュレートし、独自の環境条例や化学物質管理指針、事業者向けマニュアルなどを見直しています。

PRTR制度がリスコミの始まり

化学物質管理促進法(化管法)のなかに、PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)という制度があります。これは特定の化学物質の排出量や移動量を事業者が把握して国に届ける制度です。1年間に1回、事業所や工場ごとに統計をとって県を通じて国に届け出てもらっています。みなさんあまりご存じないかもしれませんが、この結果は全て公表しています。どこの会社のなんという工場で、どんな物質を何トン排出しているかというところまで、エクセルの表で全部公開しています。

なぜ公表するかというと、まずそういう化学物質が排出されていることを地域に伝えるのが1つの目的です。もう1つは、他社と自分の事業所を比べてもらい、維持、削減していってもらいたいというのがPRTR制度の考え方です。

この制度は化管法ができた1999年から始まっていますので、もう十数年経っていますが、制度ができた当時は環境ホルモンやダイオキシン騒ぎなど、化学物質に関する問題が非常に多かった時代でした(図5)。リスコミという言葉が広く使われるようになったのも、2001年くらいだと思います。もともとリスコミは海外の概念でした。例えば私がリスクを持っている人間だとすると、「私はリスクを持っています」とリスクを持っていない人間である皆さんに伝えます。すると、皆さんはそのリスクが自分たちにどのような影響が与えられるのかを心配します。これを工場にあてはめますと、地元の方々から「工場から出されている化学物質の量を半分にできないか。あるいは外に出さない工夫ができないか」など、意見をもらいます。工場では、「すぐには無理ですが5年間かけて何とかしましょう」など、コミュニケーションを取りながら環境改善を図るのがもともとの考えでした。それが今は伝える部分だけがリスコミとして独り歩きしていますが、もともとは住民と事業者がともに地域環境の保全を一緒にやっていこうというのが趣旨なのです。

化管法の排出量の公開は、事業者が排出している物質5百数十種類が対象になります。世の中に出回っている物質は数万種あると言われていますが、そのうち500程度の物質に関して毒性が認められるので、それについての排出に関して届け出をする制度です。また、その説明責任に関しては事業者側にあります。地域住民の方に、「うちの工場は何を作っていて、どんな危険なことがあるのか。事故があったらこうなるので気を付けてください」ということです(しかし、これは昨年の調査でも実施している事業所は大手を中心に2割程度でした)。そして、震災後に付け加えてできたのが先ほど出てきました環境省のマニュアルで、どの工場にどのような化学物質があり、爆発火災があったら周囲環境への影響はどのようになるのか。保管している物質が分からないと、突入していいのか、水をかけていいのか、消防隊など救援組織も分かりません。ですから、事故や災害を想定しての日ごろからの地域を巻き込んだ訓練もこれは非常に重要といえるでしょう。

特別なことをするものではない

これが、私たちが調査してきたリスコミの形態なのですが、実にさまざまなものがあります。夏祭りをオープンファクトリーという形で地域に開放して開催するほか、周辺の掃除や環境美化活動や防災訓練の地域との共同開催など、日常的に工場は実施しています(図6)。そのようななかで、環境懇談会を同時に開催してPRTRの排出の話や環境対策の話をしている事業所が多く、このような場所でリスコミは成り立つのです。話題は、何でもいいと思います。環境保全の話でもいいし、防災の話でもいい。意外に多いのが、社員のマナーの問題です。従業員が近くのコンビニエンスストアにたむろしていてマナーが悪いなどの苦情です。

最近では、工場を学校教育の場として活用するケースもあります。このようにいろいろなステークホルダーとさまざまなコミュニケーションをとっていることは、日本企業の良い事例なのです。リスコミと言うと、特別なことをしなくてはいけないと考えておられる方が多いのですが、日本企業は昔から周辺地域とのコミュニケーションについて、経験豊富なのです。そのなかに防災や環境保全の話を入れるだけで十分だと考えています。

誌面情報 vol51の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方