ゲリラ豪雨に備える~国土交通省の最新鋭・MPレーダー雨量計

ネットで広く閲覧、防災に寄与

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2017/08/07

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

日本の各地で「ゲリラ豪雨」と恐れられる局地的大雨や線状降水帯による集中豪雨が多発している。これらの豪雨災害による人的被害、浸水被害、土砂災害、水難事故が毎年のようにニュースになって報じられている。こうした豪雨をいち早くかつ的確に観測・予測することは、水防や避難誘導などの防災・減災のため、つまりリスクマネジメント(危機管理活動)のために不可欠の必須条件である。

国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研、茨城県つくば市)が開発したレーダー雨量計は、レーダーサイトを中心とした広域にわたる降水場を1~2分以内に迅速に把握することを可能にするとともに(広域性、即時性)、地上雨量観測が粗末になりがちな山地域・中小河川支川流域を含め、局所的なゲリラ豪雨・線状降水帯の面的な降水分布の移動や発達・減衰の様子を250m~1kmメッシュというきめ細かさで定量的に把握することが出来る(時空的網羅性、面的把握の直感的安易性・定量性)。

レーダー雨量計は水防災・減災に関わるすべての関係者にとって、必須の情報インフラとなっている。それだけではない。テレビやインターネットなどを通じて広く国民にも認知され活用されている。こうした画期的なインフラの整備・普及が実現するまでには、しなしながら長年にわたる研究者や技術者の地道でかつ果敢な努力の積み重ねがあったのである(以下、国総研論文、「毎日新聞」2016年8月25日付記事「科学の森」を参考にし一部引用する)。

◇

「50年前、レーダーで地上の雨量計と同じように雨量を図るのは不可能だと思われていたが、それが今日出来るようになった。しかも精密度が格段に上がった」。国総研の旧知の研究者は自信を示す。

レーダー雨量計は、電波を発射し雨滴に反射して戻ってきた電波の強さなどから雨量を推定する。気象庁が日本で初めて現業用の気象観測レーダーを設置したのは半世紀以上前の1954年である。一方、建設省(現国土交通省)は、主にダムに流れ込む山間部の雨量を把握するため、1966年からレーダー観測の研究を始め、1976年に初めて群馬県赤城山で運用を開始した。その後、2000年までに最大半径300kmを観測できる機器計26基を全国に整備した。

レーダーは若干の誤差があるものの広域の雨の強さを「面」としてとらえるのが強みである。地上の雨量計は「点」の情報だがデータが正確である。国交省は両方を組み合わせて5分間隔で1km四方ごとの雨量を推定していた。だが、レーダーのデータを地上雨量計で補正するため、観測から配信まで10分程度かかった。

より迅速な情報配信の必要性が叫ばれたのは2008年である。神戸・都賀川や都内の中小河川などで「ゲリラ豪雨」による急激な増水が発生し、犠牲者が相次いだのがきっかけだった。ゲリラ豪雨への対応は<強い雨が降り出してから5分以内が勝負>ということが強く認識された。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/03/25

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

ソリューションを提示しても経営には響かない

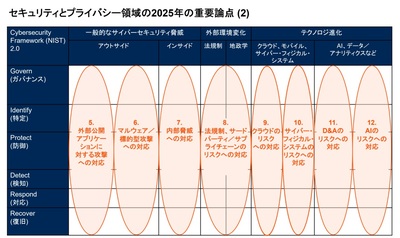

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方